世界を驚かせ続けてきたソニー・インタラクティブエンタテインメントのJAPAN Studio。その”アソビの遺伝子”に迫る、クリエイターへのインタビュー企画。今回は、幻想的な色彩で世界を魅了した劇場型アクション、PlayStation®3用ソフトウェア『パペッティア』などでリードアーティストを務める小宮進吾が登場!

取材に裏付けられた「SIREN」シリーズの濃密でリアルな表現

小宮進吾(こみや・しんご)

小宮進吾(こみや・しんご)

リードアーティスト

<主な担当作品>

・『SIREN』

(PlayStation®2用ソフトウェア/2003年発売)

・『SIREN2』

(PlayStation®2用ソフトウェア/2006年発売)

・『SIREN: New Translation』

(PlayStation®3用ソフトウェア/2008年発売)

・『パペッティア』

(PlayStation®3用ソフトウェア/2013年発売)

・『人喰いの大鷲トリコ』

(PlayStation®4用ソフトウェア/2016年12月6日発売予定)

――最初に、リードアーティストという職種がどのような役割なのかを教えてください。

大前提として、ゲーム開発は1人でできるものではなく、たくさんのスタッフが集まって作っています。グラフィック制作においても、背景、キャラクター、キャラクターを動かすアニメーション、動きに応じた演出であるパーティクルエフェクトなど、いくつかのカテゴリーに分かれていて、それぞれが複数の専任スタッフで構成されています。

リードアーティストは、そうしたチームのまとめ役です。まずはチームの先頭に立ってさまざまな方向性を決めます。実際に制作が始まると多くのメンバーが同時並行で作業を進めているので状況を把握しつつ、出来上がってきたデータをチェックします。もし、そのデキがイマイチであれば、具体的な修正点を伝えたり、時には叱咤激励しながら再作業の指示を行なったりもします。

僕はアートマネージャーという立場も兼任しているので、人の配置や管理を含め、プロジェクトに携わるアートスタッフ全体を見ていますね。

――制作現場のまとめ役ということですね。では、少し遡って、JAPAN Studioに参加した経緯をお聞かせください。

元々は、国内のCGプロダクションで仕事をしていました。ゲームのグラフィックを作ったこともありますが、CMなどの映像作りがメインの会社です。当時の同僚の知人に、SCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント/現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)の方がいまして、活きのいい若手を探しているということだったので声をかけていただいたのがきっかけです。

ゲームは好きでしたし、トライしてみたい気持ちはありましたが、すぐに決断することはできませんでした。当時の僕は、CGでものの形を作るモデリングに苦手意識があったので、ゲームの世界でやっていけるか自信がなかったからです。

そこでSCEのアートディレクターさんと話をしたところ、テストとして1つモデルを作って見せてほしいと言われまして。車の写真がメールで送られてきて、それをCGでリアルに再現するということでしたが、自宅で夜を徹して作ったものを送ったら即採用となって現在に至ります。じつはこの車のモデルは、『SIREN』の中で実際に使われているんですよ。

【土地の雰囲気を肌で感じろ! 「SIREN」チームの取材文化】

――『SIREN』は、JAPAN Studioに入って最初に携わったタイトルですね。

ええ。「SIREN」チームに背景アーティストとして入りました。その後、『SIREN2』『SIREN: New Translation』まで「SIREN」チームで仕事をしていましたが、とても刺激的で楽しい現場でした。このチームには取材文化があって、まだ入社したての頃でしたが、僕も何度か連れていってもらいました。

取材先でカメラを渡されて写真を撮るように言われましたが、それまでカメラをまともに扱ったことがなかったので、どんな構図で撮ればいいのかすら分からず、撮った写真も手ブレしまくっていて……。

ただ、そうした経験は、それまでまったくなかったので、いかに自分が狭い世界で仕事をしてきたかを感じると同時に、何かとじっくり向き合うことがとても楽しくて、どんどんのめり込んでいきましたね。

――今日は、当時の資料を持ってきていただきました。全国さまざまな場所を取材されたんですね。

はい。本当にいろいろな場所に行きました。これは三重県にある棚田ですが、2泊3日ほどの行程でいくつもの場所を回りました。できるだけ多くの情報を吸収したいので、事前にどこに何があるかを地図でチェックして、取材許可の申請もして、かなりハードな日程でしたね。こうした取材の成果を持ち帰り、アート制作の参考にしています。

廃屋や閉鎖された学校なども取材しました。あとはボンネットバスを撮影するためだけに、奥多摩まで行ったこともあります。

これは『SIREN2』のときに取材した、瀬戸内海に浮かぶ広島県の大久野島です。戦時中は機密保持のために日本地図から消されていた場所です。いまは国民休暇村になっていて誰でも入れますが、当時の施設が廃墟になって残っているんです。

『SIREN2』の舞台は軍事施設をイメージした場所が多くあったので、東京湾にある第ニ海堡や自衛隊の軍事演習地にも取材に行きました。

残念ながら僕は同行できなかったのですが、「軍艦島」として有名な長崎県の端島も取材していますね。『SIREN2』の夜見島は、ここをイメージしたところが多いです。

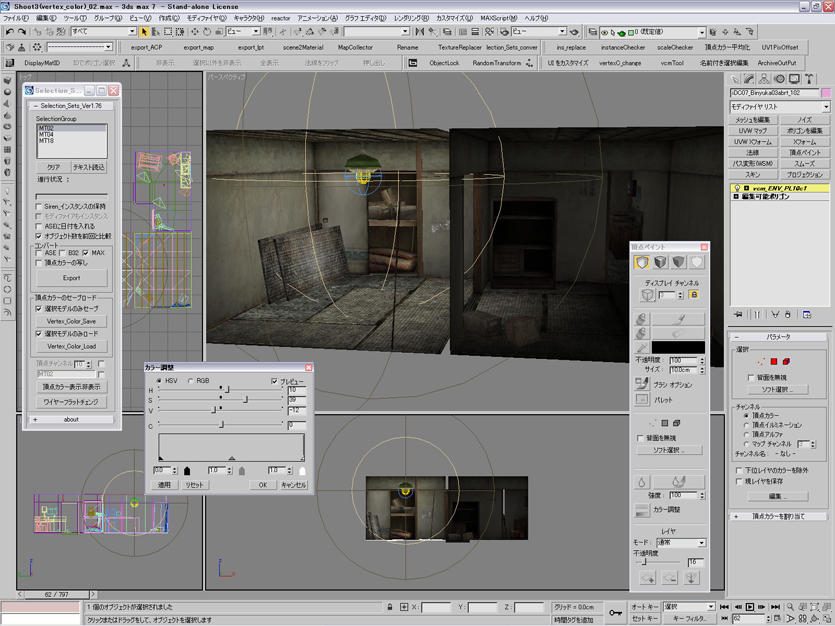

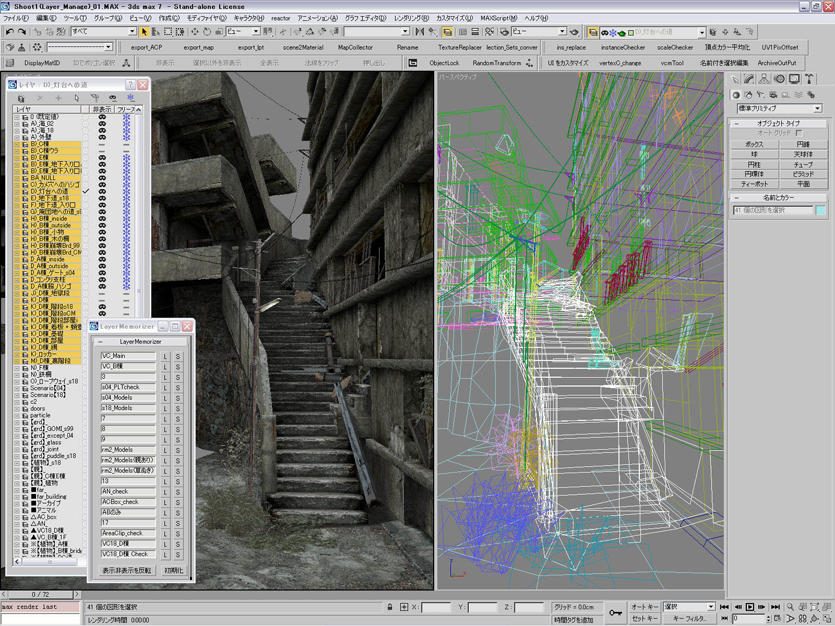

これらは『SIREN: New Translation』のときのCGです。ステージの上面図を作ってレベルデザインし、小屋の配置や棚田の1つずつの高さも設定してあります。それらを元に3DCGモデルが制作されていきます。

――ステージの制作では、取材をすることでリアルな表現が増すものなのでしょうか?

雰囲気を肌で感じることのメリットは、非常に大きいと思います。想像だけで作るとどうしても細部のリアリティが出ず、ユーザーにとって見たことがないものになってしまいます。何より取材で感じたその場所の魅力や怖さをどうやってゲームに落とし込むかが我々の腕の見せ所ですね。10人以上の取材チームでハードな行程を共にするので、コミュニケーションも自然と深まり、チームワークが強くなったようにも感じます。

『パペッティア』で世界を驚かせるライティングに挑む!

――「SIREN」シリーズのあとは、劇場型のユニークな設定で話題となった『パペッティア』を担当されています。

『パペッティア』には、リードライティングアーティストとして携わりました。光の表現を極端にユニークにすることで、「本気で世界を驚かせるビジュアルにしよう!」という大きな野望を持って制作に挑みました。

『パペッティア』は劇場の舞台を見ている設定のゲームだったので、実際のミュージカルを見に行ってライティングのヒントを得ていましたね。ある劇団の舞台を見たとき、雨が降っている様子をGOBOで表現していました。GOBOとは照明用語で、スポットライトの前に置くマスク板のことです。

板にはいろいろなパターンの穴が開けられていて、その板をスライドさせることでスポットライトの光を変化させ、舞台上に雨や木漏れ日などを表現するわけです。本作のゲームディレクターであるギャビン・ムーアさんもこの舞台を見ていて、「あの雨の表現は最高だ。これを使おう!」と。

僕らの中では実際の舞台を超えてやろうというモチベーションで、ゲーム中はGOBOをふんだんに使い、現実では決してできないCGならではの表現に挑みました。

僕自身、このプロジェクトの初期から参加していたので、晴天なのに赤と青の光をぶつけてみようとか、いきなりスポットライトを当てたらおもしろいだろうとか、たくさんの提案ができて楽しかったですね。ギャビンさんに「任せた」と一言もらえば、あとは自由にやらせてもらえたのも大きかったと思います。

じつは、ギャビンさんも「SIREN」チームの一員で、取材文化や実際に検証してみることの重要性に理解のある方です。この写真は、左右両方とも同じ和紙を使い、光源の位置によってどのような見え方になるかを確かめているところですが、この時はギャビンさんも同席しています。

ライティング専用のツールを作ることも彼に認めてもらい、プログラマとがっぷり四つで取り組みました。ライトの配置数をどこまで増やせるか、GOBOは何枚まで重ねられるか、陰影をどこまで美しくできるかなど、処理の限界まで挑戦したのを覚えています。

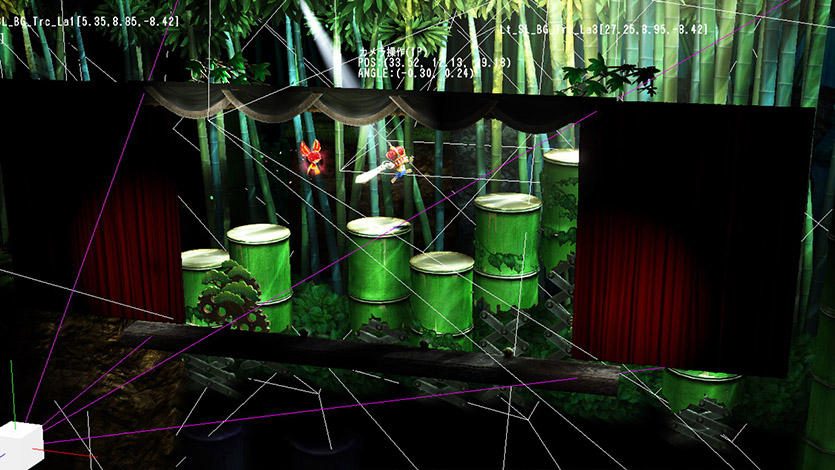

この3枚の1枚目は、光源を当てていない素の画面です。ここに光を当てると2枚目のような実際のゲーム画面になるわけですが、内部情報を表示させた3枚目を見ると、さまざまな角度から光が当たっていることがわかると思います。3枚目の白いラインは、スポットライトの光が当たる範囲を示しています。

――これはスゴイですね! 光を多重的に使って、幻想的な画面を表現していることがよくわかります。

それまで、場面ごとに光が変化するゲームはありましたが、時間軸で光源が変化するゲームはあまり前例がなく、ここまで目まぐるしい光源変化は世界で初めての試みだったと思います。それをやりきろうと最初に決めて、本気で取り組み、世界を驚かせるものができたと自負しています。

JAPAN Studioは個性がぶつかり合う動物園!?

――あらためてお聞きします。JAPAN Studioとは、どのような職場ですか?

一言で表わすなら”動物園”でしょうか(笑)。こんな言い方をすると怒られるかもしれませんが、とにかく個性豊かな人たちばかりです。こんなに個性的で、いろいろな考えやスキルを持っている人が集まる職場は、そう多くないだろうと思いますね。

みんな、好きなものがバラバラなんですよ。美術大学で絵画や彫刻を突き詰めてきた人もいれば、文学や音楽、格闘技まで、見ているものや趣味嗜好がまったく違うし、そのベクトルも深い。バラバラな道をたどってきた人たちが、1人のディレクターの指示によって、1つの作品を仕上げるというのは、それだけでも非常にチャレンジングであり、たまらなく楽しいところです。

【JAPAN Studioの強みである多彩さを、より広く深く】

――ワールドワイド・スタジオのほかのスタジオと比べて、JAPAN Studioにはどのような特徴があると思いますか?

やはり、いろいろなスタイルのゲームを作っているところが一番の特徴だと思います。たとえば、ポリフォニー・デジタルは「グランツーリスモ」シリーズを作り続けていますし、Naughty Dogは「アンチャーテッド」シリーズに代表される”プレイする映画”というスタイルで作っています。

そんな中で僕たちは、アクションゲームも作れば、パズルゲームやリズムゲームも作ります。こうしたバラエティ感は、PlayStation®の時代からつながる系譜だと言えますね。

ただ、「広く浅く」ではダメだと思います。ワールドワイド・スタジオのほかのスタジオは「狭く深く」進んでいる印象で、思わずうなるような高い技術力を見せてきます。僕たちも見習うところは見習い、勝負していくことが重要だと思います。

――JAPAN Studioならではの特長を世界に発信していくうえで、どのようなことが強みや課題になっていると感じますか?

さきほども言ったように、”動物園”と呼べるような個性的な人が集まっていることは強みですね。小さくまとまらずに個性を発信している人が多いので、個性のぶつかり合いは見ていて楽しいですし、間違いなくJAPAN Studioの強みになっていると思います。また、そうした個性を秘めている人が活躍し、羽ばたいていけるようにするのも僕らの仕事ですね。

一方で、開発環境は泥臭くやりすぎている部分があるので、もう少しスマートにできてもいいと思います。海外スタジオを見ると、アメリカならハリウッドに近いこともあり、そのノウハウをうまく吸収しています。人材交流、技術交流を含め、我々ももっと外に目を向けて、開発環境を整えていくことが必要だと感じています。

カメラのレンズを世界に向けて、審美眼に磨きをかける

――これからゲーム制作の世界に入ってくる人は、どのようなことを覚えておくべきだとお考えですか?

まずは、好きなことをとことん突き詰めてほしいですね。スポーツや釣り、読書でも、なんでもいいので、自分が大好きだと思えることを突き詰めていくと、そこから見えてくるものが必ずあります。

もの作りの姿勢やマインドとしてだけでなく、単純にその分野に対する知識の深さが強みにもなります。キャラクターの所作1つを取っても、例えば日本舞踊と格闘技を学んだ人では、作ったものにそれぞれ違った味が出るはずです。好きなものに対しては、自分のバックボーンになるまで突き詰めるべきだと思います。

また、いいものをたくさん見て、触れてほしいですね。実際に自分の目で見て、肌で感じることで、物事のすばらしさに気づき、それを自分自身の感性で表現できる人は強いと思います。JAPAN Studioの職場にも際立った感性の持ち主がいて、そういう人たちはいろいろなことに興味を持ち、見て触れてきたうえで、不要なものを排除する目利きができます。

アーティストにとって最も重要なのは”目”だと思っています。”手”の技術も大切ですが、もののよさを見極めて、自分が作ったものであっても、翌日もう一度見て作り直したいと思えるような”目”を養うことが重要です。

自分の意識を高いレベルに設定することは、年齢とは一切関係ありません。ですから、いいものをたくさん見て、審美眼を磨く大切さを知ってほしいと思います。

――いいものをたくさん見て、触れることはたしかに大切だと思います。ご自身はいいものに触れるため、プライベートをどのようにお過ごしですか?

僕の場合はズバリ、旅ですね。バイタリティが自分の売りなので、国内なら土、日で車を走らせてどこにでも行けますし、週末の3日間と少しの気合いがあれば南米以外は行けると思っています(笑)。

「SIREN」チームの取材文化で写真に目覚めて以来、旅先で撮影することが楽しくて仕方ありません。いまではレンズを4、5本かかえて旅に出ています。

――使われている一眼レフもプロが使うものですね(笑)。

いままで撮ってきた写真を一部持ってきましたが、視点を引いたり寄せたりすると、見える世界がガラリと変わりますし、いつも楽しみながらレンズを被写体に向けています。ゆっくりカメラを構えることで初めて気づく視点や構図があって、写真に重要な光源についても「光とは何か?」というところまで考えて……。こうやって考えをめぐらすことが楽しいのはもちろん、ゲーム制作にも活かされています。

――構図の勉強になるだけでなく、現地の文化に触れることもいい刺激になりそうですね。

そのとおりです。土地ごとに違う文化、生活、考え方を感じられるのが一番の醍醐味だと思います。海外は特にですね! 活気あるアジアの国々は歩いているだけでもとても刺激的ですし、新旧が上手く融合したヨーロッパの文化も素晴らしいと感じます。

それに、普段の何気ないデザインにも目が向くようになりました。駅の自動改札のタッチ部分の角度とか、手すりの高さや太さとか。デザインは思いやりでありメッセージでもあるので、誰がどんな思いやりでデザインしたか、その本質を興味深く見られるようになりました。

――では最後に、JAPAN Studioに興味を持ち、期待しているユーザーへメッセージをお願いします。

近年、海外スタジオの多くはリアルなコンバットFPSを次々とリリースして、「ビリーヴァビリティ」を1つのキーワードに、信じられる世界を提供し続けています。深く没入できる世界を作り、あとは好きに遊んでくださいというスタンスですね。こうした強みを発見して、深掘りする姿勢は、どの産業においても成功するために必要です。

では、僕たちJAPAN Studioはどこを深掘りするのか。それは「ビリーヴァビリティ」とは異なる、スタイライズされた遊びが1つの答えかもしれませんし、JAPAN Studioでしか作れない世界観を持つゲームなのかもしれません。

そうした独自のスタイルを確立し、ひと目見ただけでJAPAN Studioのタイトルだと分かってユーザーのみなさんに楽しんでもらえるゲームを作るため、今後もより突き詰めていきたいと思います。ぜひ、期待していてください。

いかがでしたでしょうか? 「アソビの遺伝子」。

ぜひ皆さんのご意見、ご感想をコメントに残してください。今後の参考にさせていただきます。

©2003 Sony Interactive Entertainment Inc.

©2006 Sony Interactive Entertainment Inc.

©2008 Sony Interactive Entertainment Inc.

©2013 Sony Interactive Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。