PlayStation®のゲーム作りの裏側を覗くべく、JAPAN Studioのクリエイターへのインタビュー企画がスタート! 記念すべき第1回は、PlayStation®4用ソフトウェア『KNACK』でアートディレクターを務めたほか、「SIREN」シリーズやPlayStation®Vita用ソフトウェア『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』などを手掛けた山口由晃が登場。世界を驚かせ続けてきた、”JAPAN Studio アソビの遺伝子”に迫る!

より多くのユーザーにゲームを届けるためにJAPAN Studioへ

山口由晃(やまぐち・よしあき)

山口由晃(やまぐち・よしあき)

アートディレクター

<主な担当作品>

・『SIREN2』

(PlayStation®2用ソフトウェア/2006年発売)

・『SIREN: New Translation』

(PlayStation®3用ソフトウェア/2008年発売)

・『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』

(PlayStation®Vita用ソフトウェア/2012年発売)

・『KNACK』

(PlayStation®4用ソフトウェア/2014年発売)

――まずは、JAPAN Studioに入る以前、どんなお仕事をしてされていたか教えてください。

子どものころからゲームが大好きで、お小遣いは全部ゲームに注ぎ込むくらい遊んでいました。漫画やアニメも好きで、大学まではプロの漫画家を目指して、ちょっとした賞をもらったこともあります。

その後はアニメの制作会社に入って、映画タイトルの制作をいくつか担当させてもらったことで、クリエイティブの面白さを強く感じるようになっていきました。ちょうどそのころ、幼馴染みがゲーム会社を作るから一緒にやろうと誘われたんです。

アルバイトでの経験はあっても、本格的なゲーム制作の世界は初めてでしたが、小さいころからゲームが好きだったことで「ゲームはこうあるべきだ」という思いを持っていましたし、それに合致するようなタイトルだったので、この世界でがんばってみようと。

このゲームは、日本だけでなく海外でもヒットしましたが、このときは背景グラフィックのリード担当として、3~4km四方の街並みを2人の仲間とともに1年半かけて作りました。現在、シェーダーやポスト処理といった技術はゲームグラフィックの主流になっていますが、シェーダー言語がまだ確立されていない時代にこれらを取り入れたタイトルです。

革新的な技術を使ってリアルなグラフィックを実現して、しかも全体で10人しかいない小規模なチームで作ったので、当時はかなり驚かれましたね。

――その後、どのような経緯でJAPAN Studioに?

ゲーム制作の世界に入って、とてもいい経験ができたと思っていますが、同時に大手パブリッシャーの”売る力”というものにも憧れを抱くようになりました。

それまでは会社の規模に関わらず、いいゲームさえ作れば売れる一攫千金の業界だと思っていましたが、元の会社では販売までたどり着けなかったタイトルがありましたし、自分たちが面白いと思って作ったゲームを多くの人に見てもらえることが羨ましかったんですね。

そうしているうちに、元の会社は畳むことになって、当時のソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)を受けることにしました。GDC(ゲームデベロッパーズ カンファレンス)などの講演を通して面識のあったSCEの方もいましたが、コネは使いたくなくて黙って受けたんです。ただ、あとで聞いたら私が受けていることはバレていたそうですが(笑)。

まるで小道具職人! 『SIREN2』で膨大なアーカイブを制作

――JAPAN Studioでは、最初に「SIREN」のチームに入ったそうですね。

ええ。『SIREN2』のチームに配属されました。仕事は何でも楽しいと思えるタイプなので、何をやりたいか聞かれたときも「何でもいいです」と答えて、アイテムとアーカイブの担当としてそれぞれ100種類くらい作りました。

アーカイブはゲーム内で入手する、文化や時代背景などの世界観を垣間見ることができる作中資料です。「SIREN」シリーズはクリアしただけでは謎のすべてを解明できませんが、アーカイブを読み解くことで真相に近づくことができます。

――今日は当時の開発資料を持ってきていただきましたが……、これCGではなく実物を作られていたんですか?

そうなんです。実際に現物を作成し、それを撮影してCGでそれらしく見せています。

例えばこれは「SIREN」シリーズでおなじみのオカルト雑誌「アトランティス」です。中身の記事はライターさんに用意してもらって、レイアウトデザインを考えたり、プリントアウトする紙の光沢を選んだり、1冊の本として完成させます。完成後は時代感やリアルさを出すため、森の土に埋めて汚しをつけ、それを写真に撮りました。CGのアーティストとして入ってきたはずですが、作中の小道具を黙々と作っていましたね(笑)。

こちらの新聞も、時代や置いてある場所を想像して、どれくらい文字を薄めればリアルに見えるかを考えました。左の「亀ゼリーラーメン」は、容器だけでなく中身まで作っています。制作の裏側を紹介する企画があってスタッフみんなで食べましたが、黒蜜をたっぷりかけた亀ゼリーはとてもマズかったです(笑)。

当時のプランナーさんからは、ユニークなものをとリクエストされていていました。私自身も凝り性なので、雑貨店に通っているうちに店員さんと仲良くなって、金の王将のネックレスを作るときは金粉の使い方を相談させてもらいました。金粉を扱うなら、静電気対策に手袋を着けることなど、これ以外のどこで役に立つかわからない知識を教えてもらいましたが、文字の掘り込みにうまく金粉が入らなくて……。

隣の絵は、遊園地の案内図です。この手の絵はヘタだけど、説明はしっかり描かれていますよね。そういう絵しか描けないアーティストになりきって臨んで、いい塩梅のヘタさで完成したときは楽しかったです。それに、1人の人間が描いている手グセを出さないことも大切なので、作るたびに思考をリセットしていました。

最終武器の「闇那其(あんなき)」も、店員さんに相談して作りました。柄の部分は牛の骨を使っていて、加工したナイフが先端についています。牛の骨は紙粘土で形を整えて、ニスと松脂をくり返し塗って……。ゲーム中では小さいサイズですが、実物はもっと大きく作っています。

タバコを作ってくれと言われてできたのが、左のオカピタバコです。パッケージにオカピがデザインされていたら、面白そうだし売れそうだ、などと考えながら作りました。

右にあるのは占い師の名刺です。さりげなくURLが書いてあって、実際にウェブサイトへアクセスできます。今は対応するJavaが古くなって当時の演出効果は動きませんが、タロットカード占いも可能です。このウェブサイトや11種類のタロットカードすべて、私が作っています。アーカイブとしては1つですが、そこから先に作るものがたくさんあって、「アーカイブには魔物が棲んでいる」と思いましたね(笑)。

しかも、このウェブサイトは、日本語のほかに韓国語など5~6カ国語にローカライズされています。ほかのスタッフはマスターアップしているのに、私1人だけこの作業が残っていて大変だったことが思い出されます。

主要キャラクターの1人、三上脩の公式ウェブサイトも作りました。こちらも『SIREN2』のときのものですが、BBSコーナーでは書き込みが進んでいるように1週間単位で更新する仕掛けがあって、それも各国の言語にローカライズするということで、とても大変でした。

アーカイブの制作は苦労しましたが、それぞれに思い入れがありますね。あるタレントさんに表紙イラストを描いてもらったり、ムービーのアーカイブではキャストの衣装を作ってロケしたり……。「SIREN」シリーズのファンにとっても、物語の背景を深く読み解くうえで欠かせないものなので、楽しんでもらえてうれしかったです。

ベニヤ板やら絵具やら、自分のデスクは明らかに異質でした。周りからも「何あれ?」という目で見られていましたし、私自身も自分は何者なんだろう、と(笑)。大変ではありましたが、いい勉強になったし面白かったですね。

『GRAVITY DAZE』ではシステム環境ツールの制作に奮闘!

――「SIREN」シリーズのあとは、『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』のチームへ。ここでは、どのような役割を?

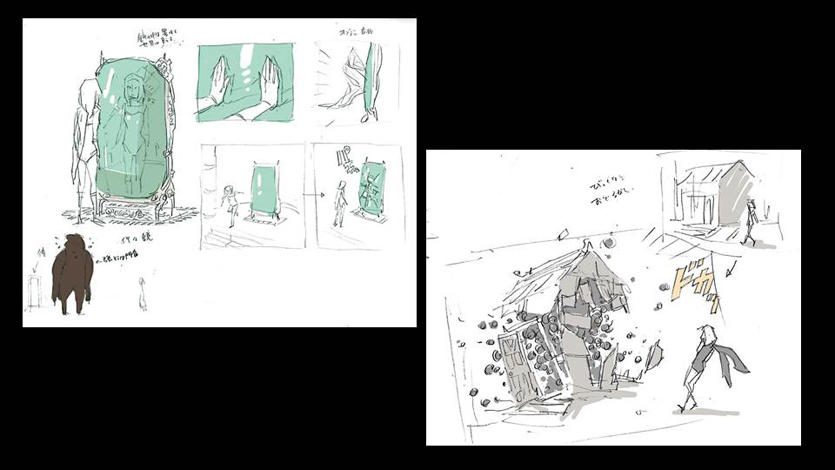

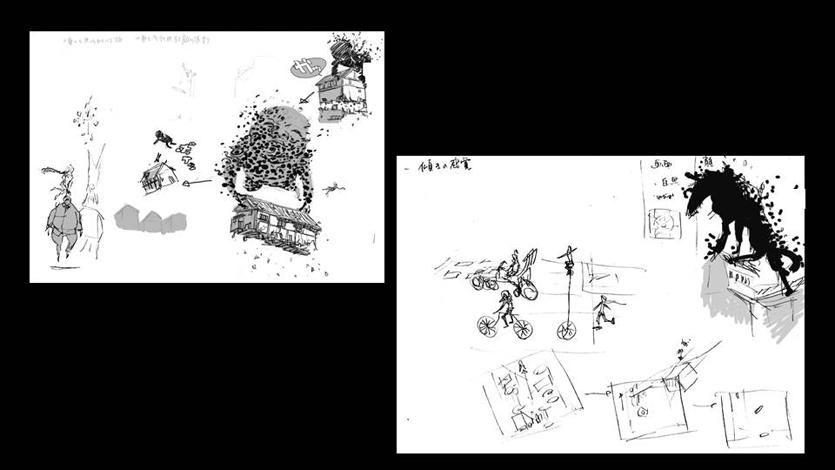

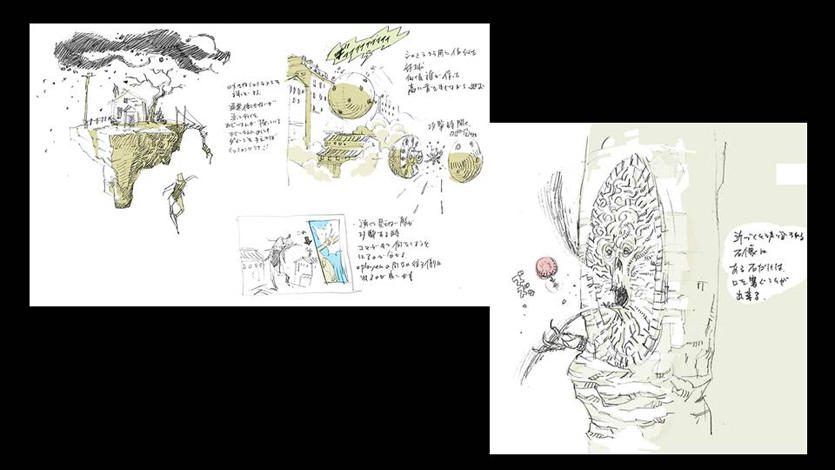

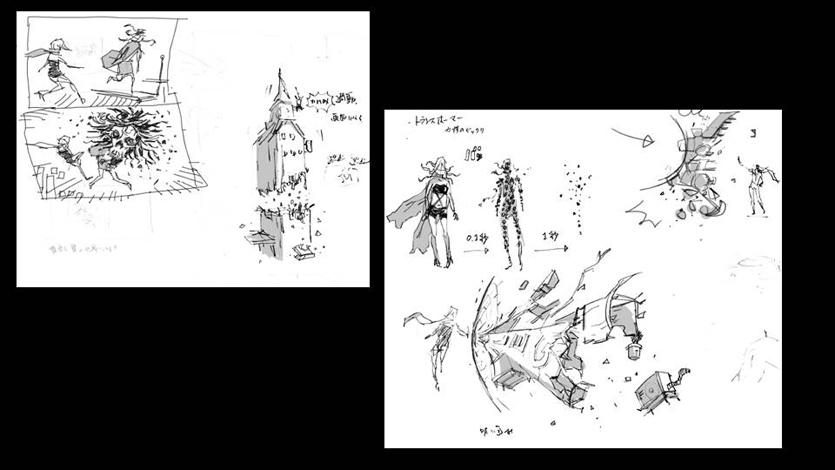

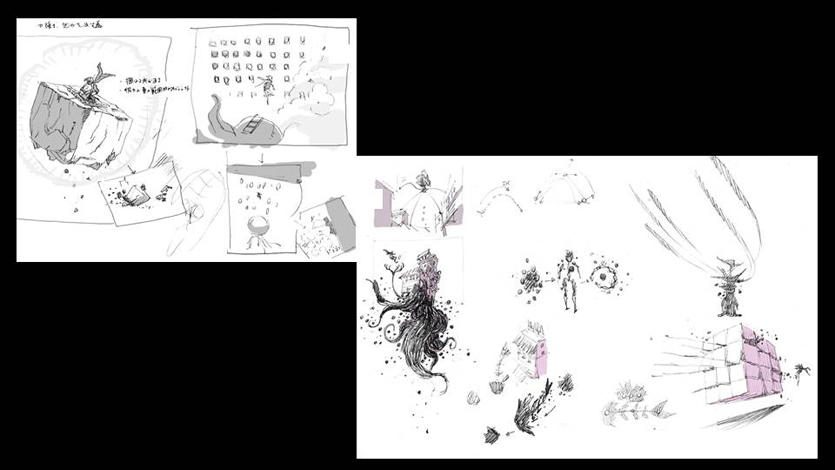

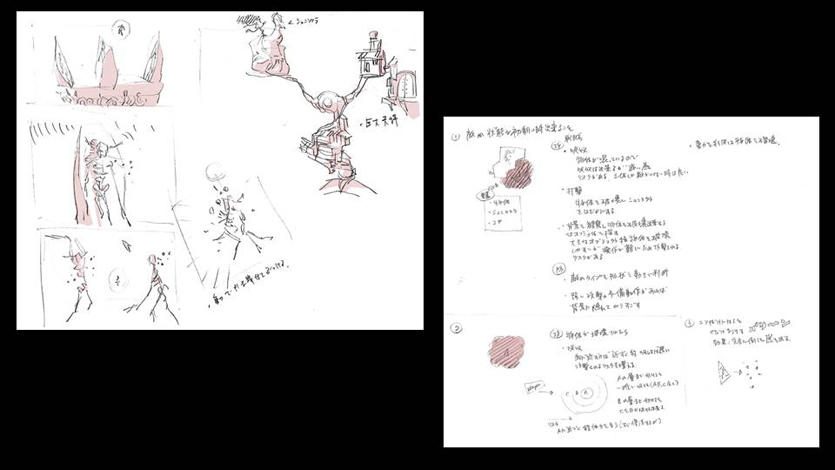

『GRAVITY DAZE』からアートディレクターを担当しています。それまでの絵を描く立場から、スタッフが制作したものをジャッジする立場に変わりましたが、プロジェクトの最初期にラフ案をいくつか描いていますね。アイデア出しのようなものなので、実際のゲームにはほとんど反映されていませんし、プロジェクトチーム以外に公開するのは今回が初めてです。

主人公のキトゥンがまだ生まれる以前、キャラクターイメージを考えて描きました。重力操作時に体の内側が発光する設定が、少しだけ採用されていますね。

いまとなっては何を描いているのか自分でも覚えていませんが、敵のネヴィの原型だったり、ラスボスの球体イメージだったり、ところどころゲームに採用された名残があります。描いているときは、こんな風になったら面白いんじゃないか、こんな風に見せたらカッコいいんじゃないか、という考えです。

※クリックで拡大します。

最初のコンセプトムービーを作るときは、アートチームのメンバーで「すごいものを作ってやろう!」と盛り上がって、かなり自由に作った覚えがあります。新しい絵作りを考えつつも、CGの仕組みで表現でき、インパクトもあるものを考えて、みんなで一気に作っていきました。これも楽しかったです。

【アートディレクター兼テクニカルアーティストとしての役割】

――アートディレクターという立場になって、仕事にどんな変化がありましたか?

責任が大きくなって、考える範囲も広くなりましたが、『GRAVITY DAZE』のときはとにかく楽しかったですね。アートディレクターと、リードバックグラウンドアーティスト、そしてリードテクニカルアーティストを兼任していて、他社のテクニカルアーティストとも盛んに交流しながら、新しい仕組みを構築しようとしていた時期です。

テクニカルアーティストとは、プログラマーとアーティストのあいだに入るような役割です。プログラマーは実機側で仕事をして、アーティストはMayaなどのグラフィックソフトで作りますが、Mayaから実機に出す作業を効率化するツールが必要になります。

このツールを作る役割が曖昧だったところに、テクニカルアーティストを置くことで、仕事がスムーズに回るようになるんです。私はその立場として、大小含めて、200〜300ほどのツールを作っていたと思います。

『GRAVITY DAZE』はアート面で大きなチャレンジだったのと同時に、それを実現するためのシステム環境作りも欠かせません。プログラマーさんとも密に相談しながら手探りで進めていきました。結局どちらも成功しないと最初に夢見ていた箱庭の街並みが構築できないからです。アートとプログラマーの連携、システム構築、色々とチャレンジングなタイトルだったと思います。

私自身は、「SIREN」チームにいたころから効率的なシステム構築の必要性を感じていたので、『GRAVITY DAZE』を最高のゲームにするためには実践するべきだと考えていましたが、ほかのスタッフは当初、「本当にそんなことができるの?」という反応でした。そこで、みんなに「本気で世界一を目指そう!」と提案したんです。

「世界一を目指す」という言葉は、わりと簡単に口にできますが、本気で実現しようと思ったら、自分に課した高いハードルを乗り越える努力と責任が必要です。『GRAVITY DAZE』のチームは全員リーダー制というか、各々が責任ある立場で取り組んでもらっていたので、みんなの意思統一がとれて高度なミッションを達成できたと思います。もともと優秀なメンバーが揃っていたのは、言うまでもありませんが。

――スタッフのマネジメントも考える立場になり、「SIREN」のころの役割とはガラリと変わった印象ですね。

そうですね。ただ、作業量は膨大にあっても毎日が楽しくて仕方なかったですし、人の運用にも興味を持つようになりました。周囲からは大変そうに見えたかもしれませんが、私自身はしんどいと思ったことは一度もありません。

貴重なエピソードとともに、お宝資料をたっぷり公開したインタビュー前編はここで終了。後編では『KNACK』制作時の秘話や、JAPAN Studioへの想いをお届けします。

©2003 Sony Interactive Entertainment Inc.

©2008 Sony Interactive Entertainment Inc.

©2012 Sony Interactive Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。