PlayStation®5 Proは、強化されたGPU、アドバンスドレイトレーシング、そしてAIによるアップスケール技術PlayStation®スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)による解像感向上などの機能を搭載し、ゲームをさらに高次元の体験へと導く最新モデルです。本記事では開発者がPS5 Pro本体を分解し、技術や設計思想について解説します。

※記事内では2020年に発売されたPlayStation®5を「初期型PS5」、2023年に発売されたPS5を「現行型PS5」、そして2024年発売のPS5 Proを「PS5 Pro」として区別しています。

※分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。分解/改造が行なわれた痕跡がある場合、修理/交換をお断りする場合があります。

土田真也(PS5 Proメカ設計リーダー)(写真右)

廣光信也(PS5 Pro電気設計リーダー)(写真左)

3本のラインが特徴的なPS5 Proの外観デザイン

土田 分解を始める前に、まずはPS5 Proの外観から解説していきましょう。PS5 Proは性能が強力になっているので、より多くの空気を使って冷やす必要があります。特徴的な3本のスリットは、初期型PS5や現行型PS5にはなかった、新しい空気の通り道です。空気の通り道をより大きくしつつ、デザインと両立させたものが3本スリットであり、設計とデザイナーとで密なコミュニケーションを取りながら生まれました。設計チーム内では「ブレード」と呼んでいます。

▲外観の比較。左が初期型PS5、中央が現行型PS5、右がPS5 Pro。PS5 Proは初期型PS5と比較して若干小型化されています。

▲基本的なデザインを踏襲しつつもブレードで見分けがつき、冷却性能にもつながっています。

本体とカバーの間にある「ルーバー」による静音効果

土田 本体とカバーの間には、羽根が何枚も付いたような「ルーバー」と呼ばれる構造があります。デザイン的な見た目とともに、内部から発生するファンの音が正面に出にくい効果があります。お客様の多くは本体の正面と向かい合うようにプレイするでしょうから、ファンの音を感じにくくするための工夫です。

効率的なエアフローを意識した背面の変化

土田 本体の背面を見てみましょう。入力/出力端子の種類と並びにはこだわりがあります。電源は誰でも必ず使いますし、縦置きしたとき上にあるよりも下にあるほうが良いと、歴代の設計チームで共通の認識があり、一番下に配置しています。一方、HDMI、LAN、USBの各種端子の位置は現行型PS5に比べて少し上がっています。これは、PS5 Proのメイン基板が高密度な回路設計になっているため、端子を配置できる位置に合わせて調整されているからです。

通風孔(排気口)の面積も大きくなっています。吸った空気は背面と底面から吐き出しています。吸気口と排気口の広さは冷却能力において重要で、現行型PS5よりも大きくする必要があることは基礎検討でわかっていたため、デザイナーとやり取りしながら今の大きさに決まりました。

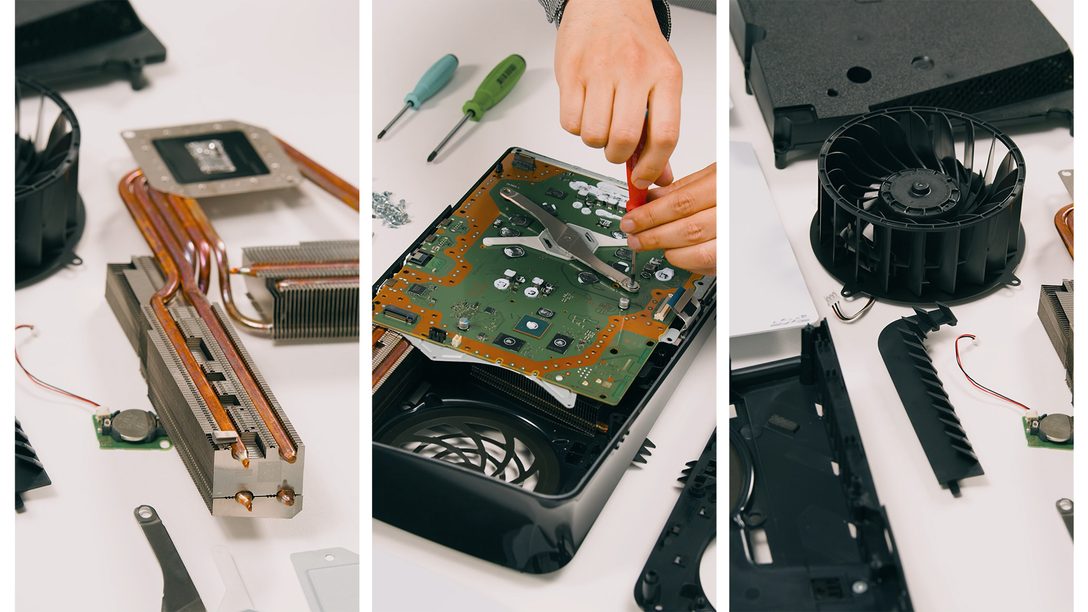

分解開始

土田 それでは分解を始めます。天面側には、PS5の初期型および現行型と同様に、掃除用のダストキャッチャーを設けています。底面側の両端には、M.2 SSDのスロットとディスクドライブの接続コネクターがあり、中央にはコイン電池を入れるハッチがあります。

土田 電池のネジは電池カバーから離れないようになっており、ネジを紛失したり誤って飲んだりしないようにするための工夫です。

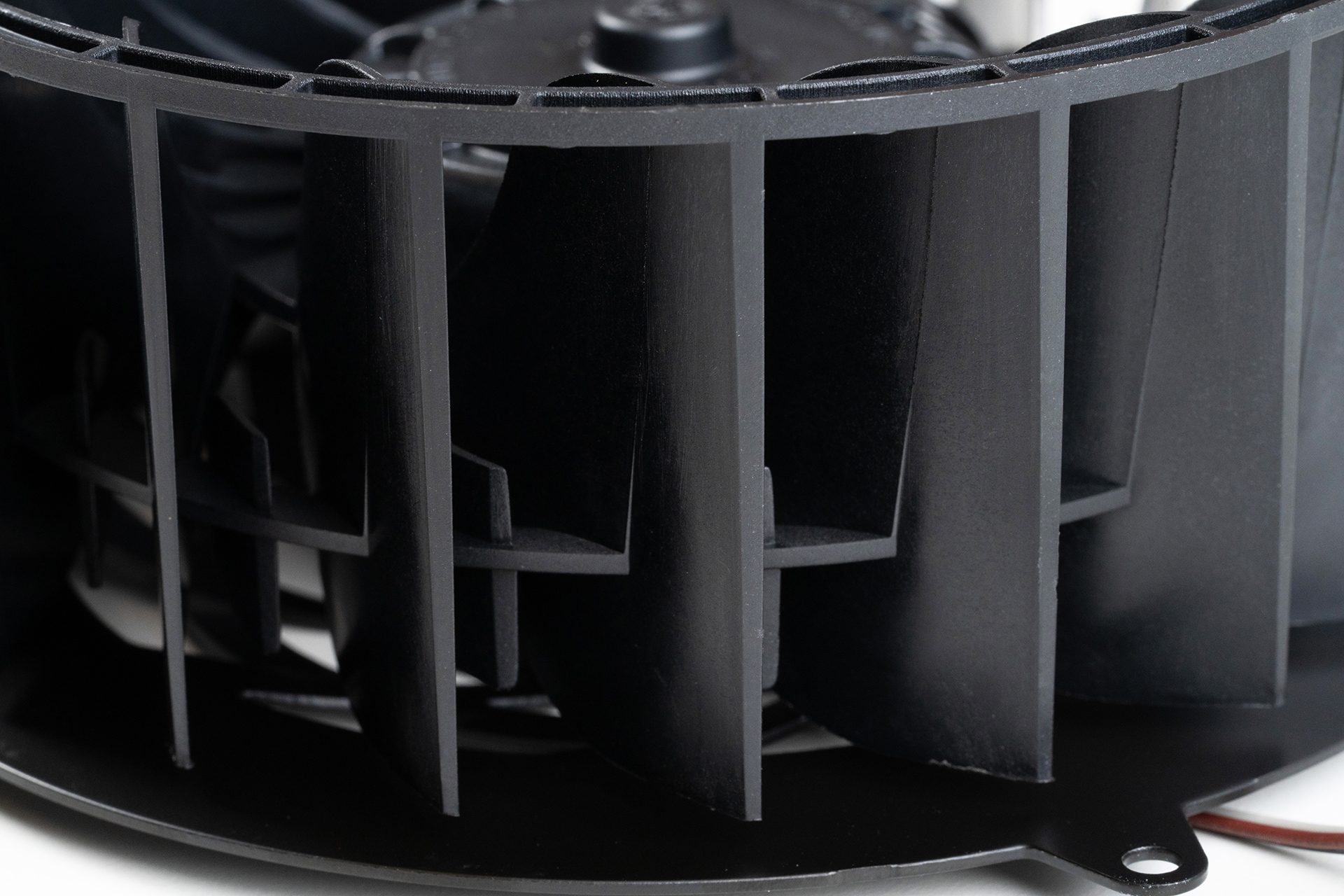

多くの空気を静かに生み出す新設計のファン

土田 続いてはファンのコネクターを抜いてから、ブレードとキャビネット(内部カバー)を外していきます。ファンも取り出します。PS5 Proは性能が強化されているぶん、冷却するためにより多くの空気が必要で、ファンはその空気を効率よく発生させるための設計になっています。ファン全体の大きさは現行型PS5よりも大きくなっています。

▲ファンの比較。左がPS5 Pro、右が現行型PS5。

土田 羽根の枚数は変わっていませんが、形状は最適化を考えて社内で設計しました。よく見ると、羽根の間にさらに小さな羽根が入っているのがわかると思います。一般的に、ファンの性能は空気がより多く出るほうが高いと言えます。しかし、私たちはそれだけでなく、”静かに”多くの空気を出すように設計しました。音が大きくても空気が多く出せれば、ファンの性能としては優秀なのですが、ゲーム機の思想には向いていません。ここにこだわっているのは、私たちのオリジナルの部分だと思います。

シールドを固定する大量のネジは電磁ノイズを軽減するため

土田 キャビネットのさらに内側、金属製のシールドを外していきます。シールドは大量のネジでメイン基板に固定されていますが、これには理由があります。メイン基板のほとんどの部品からは電磁ノイズが発生しています。電磁ノイズは、近くにある他の電子機器、例えば携帯電話などに干渉を引き起こし、正常な動作を妨げる可能性があるため、発生する電磁ノイズの量を一定の基準以下に抑えるよう定められており、シールドを固定するネジにより、ノイズの低減を実現しています。

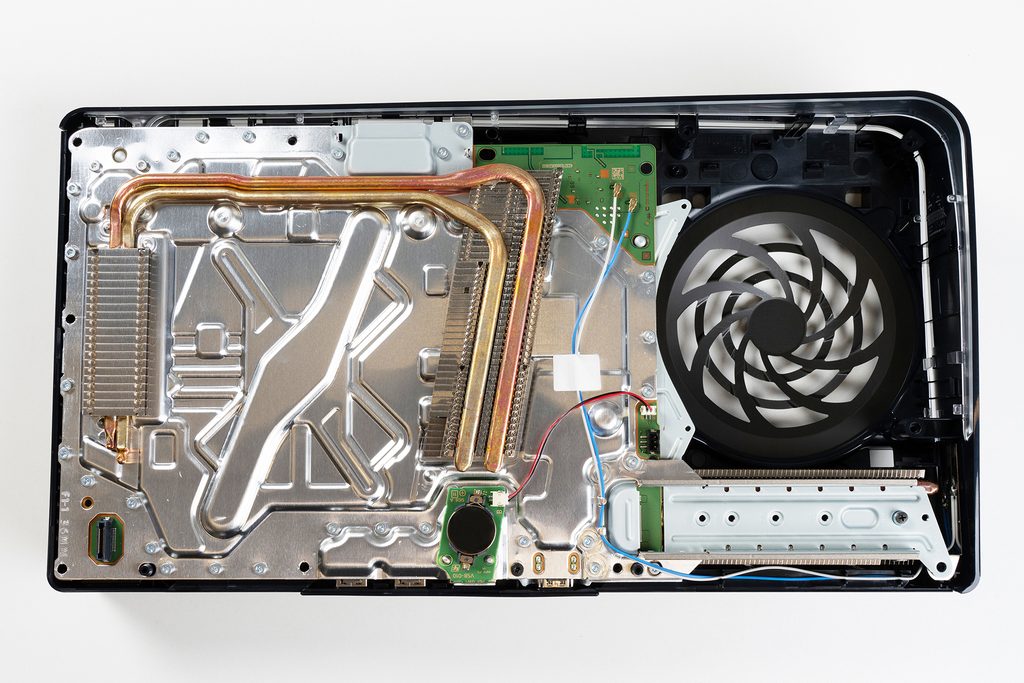

高品質なゲームプレイを支えるべく進化したメイン基板

土田 天面と底面のシールドを両方外すと、メイン基板が出てきます。PS5といえば、メインプロセッサのTIM(熱伝導素材。Thermal Interface Material)に、熱伝導性に優れた液体金属を使っていることが特徴ですが、ここではいったん、液体金属を塗布する前の基板で解説します。

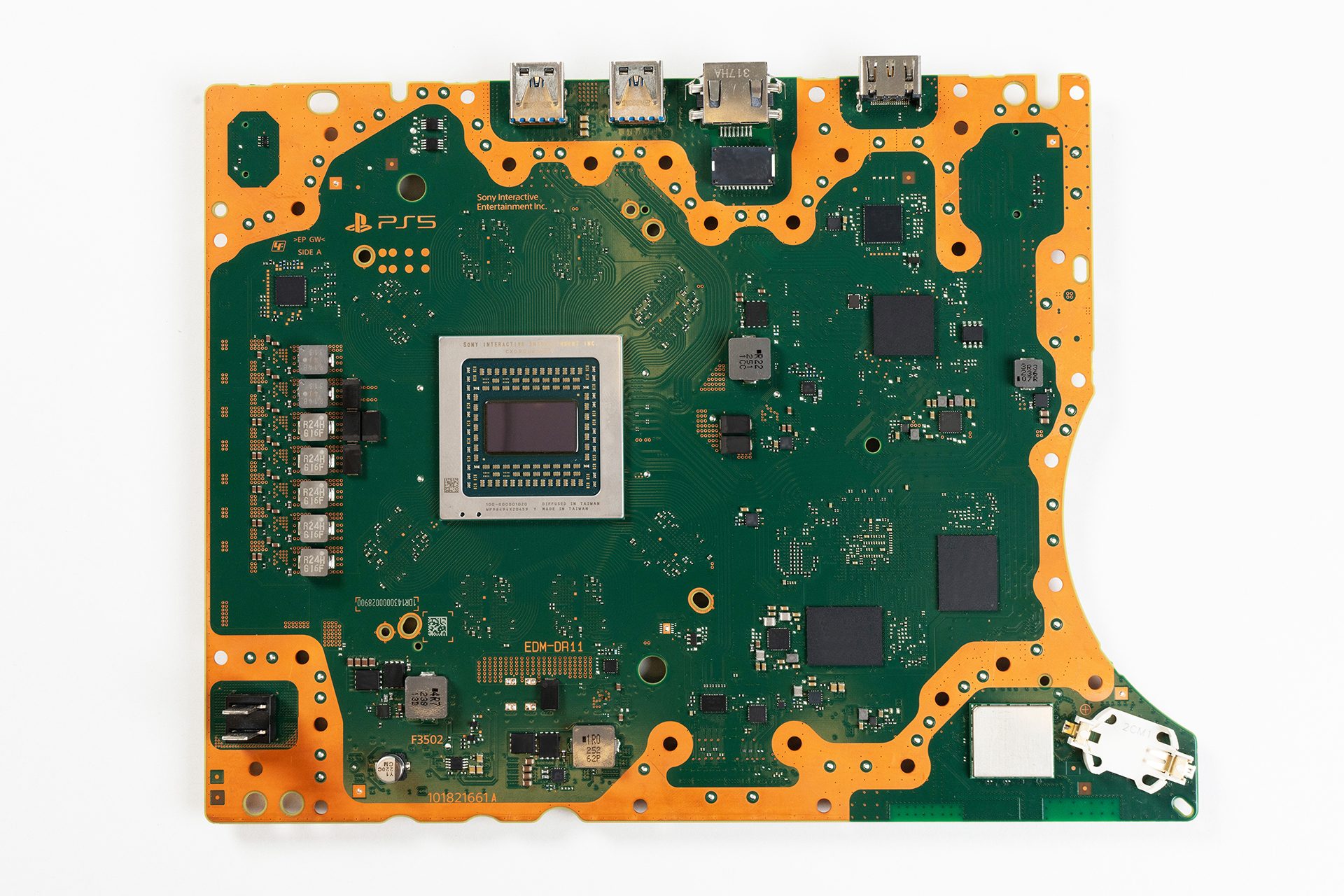

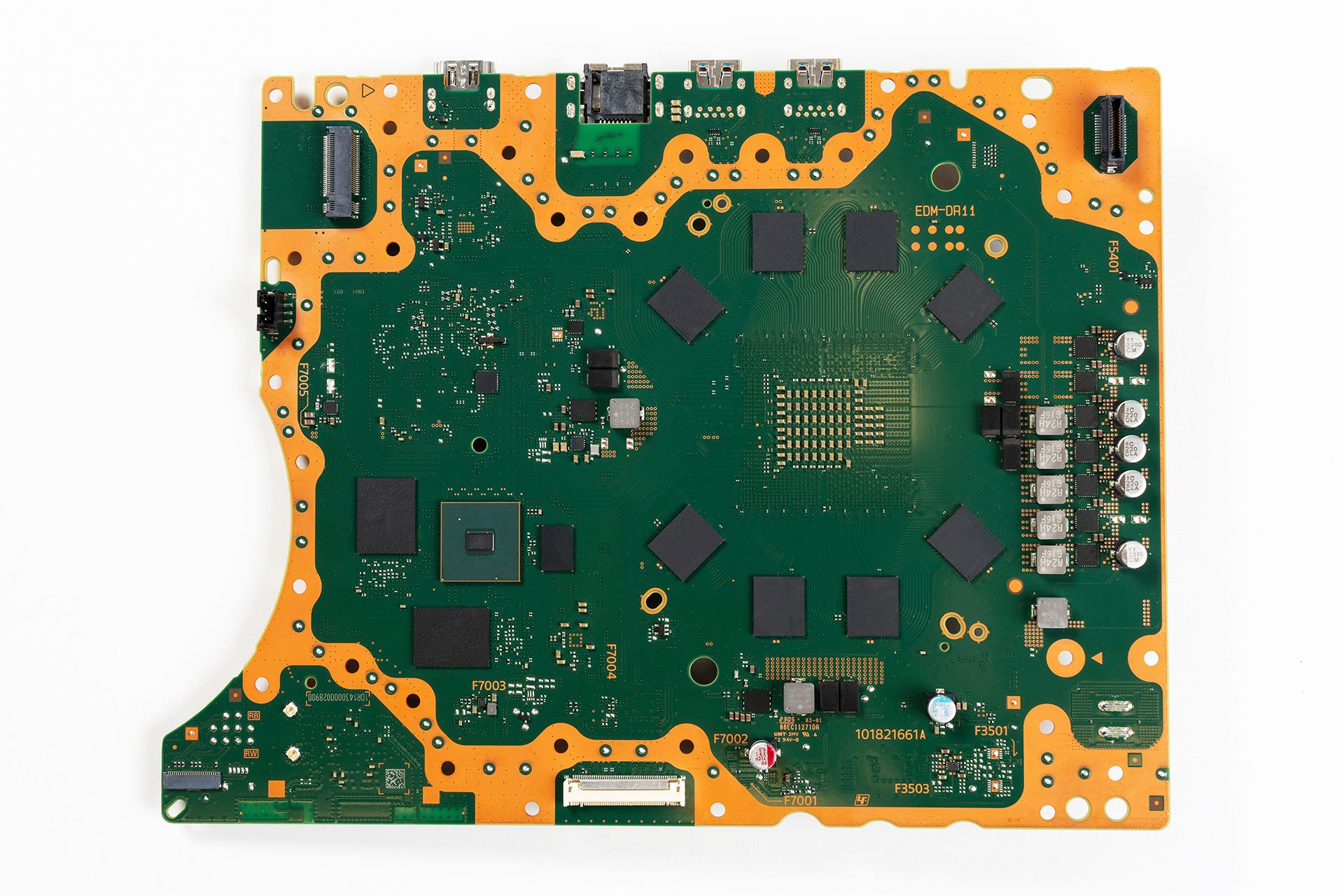

PS5 Proのメイン基板は、現行型PS5に比べて大きくなっています。現行型PS5はファンが収まる部分がカーブする形状になっていますが、PS5 Proは性能向上のために回路が増えたぶん基板の面積が大きくなり、ファンの位置が変わりました。外観のところでお話ししたように、本体背面の入力/出力端子の位置が変わっているのもわかると思います。

▲PS5 Proのメイン基板の天面側。

▲現行型PS5のメイン基板の天面側。

廣光 天面側の中央にあるひときわ目立つチップがSoC(System-on-a-chip)です。AIによって強化された超解像技術によって圧巻の鮮明さを実現するPlayStation®スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)をはじめ、高解像度・高フレームレートのグラフィックなどの処理は、すべてこのSoCで行なわれており、SoCの性能を最大限に引き出すため、現行型PS5と比較して電源供給ラインも強化されています。

また、基板の層数も現行型PS5より増えています。現行型PS5の基板をよく見ると、表層にSoCとメモリをつなぐ信号線が見られます。PS5 Proはメモリをさらに高速で動作させるために、基板の層を増やし、内層に効率よく信号線を通す工夫を施しました。結果として表層に信号線はほとんど見えない構成となっています。

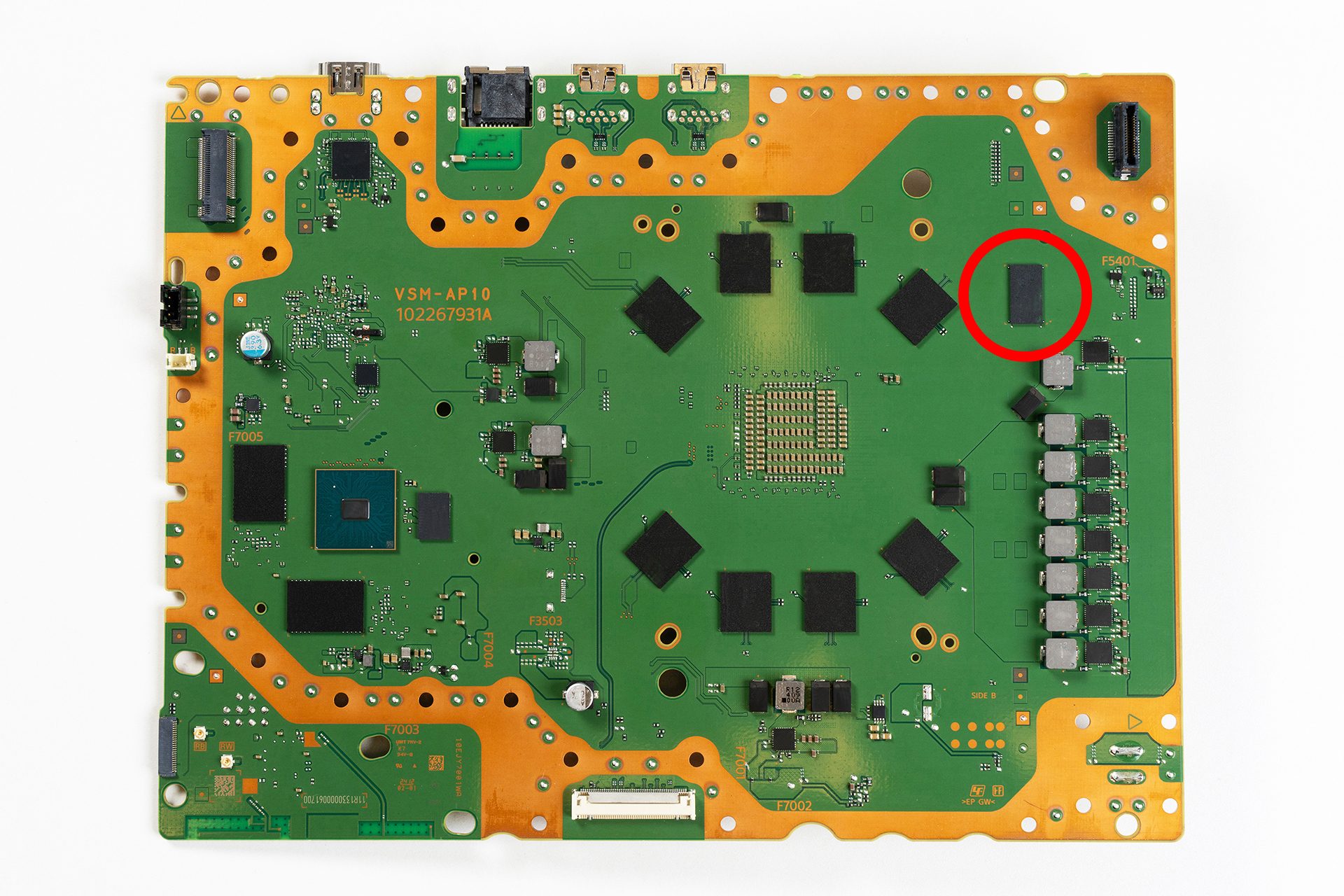

メイン基板の底面側も比べてみましょう。見てわかる大きな違いは、SoCの周囲に配置されたメモリの数が8個から9個に増えていることです。現行型PS5までのPS5は、ゲームを動かす高速処理と、それ以外のOSを動かす低速処理を、8個の高速なGDDR6メモリで担っていました。PS5 Proでは、追加された9個目のDDR5メモリに低速処理を任せて、8個のGDDR6メモリはすべてゲームの高速処理に使うようになっています。さらに、このGDDR6自身もPS5からPS5 Proでさらに高速なものになっています。

▲PS5 Proのメイン基板の底面側。円状に並んだ8個のメモリ(GDDR6)の右上に、9個目のメモリ(DDR5)が追加されています(※写真内に赤丸で囲った部分)。

▲現行型PS5のメイン基板の底面側。

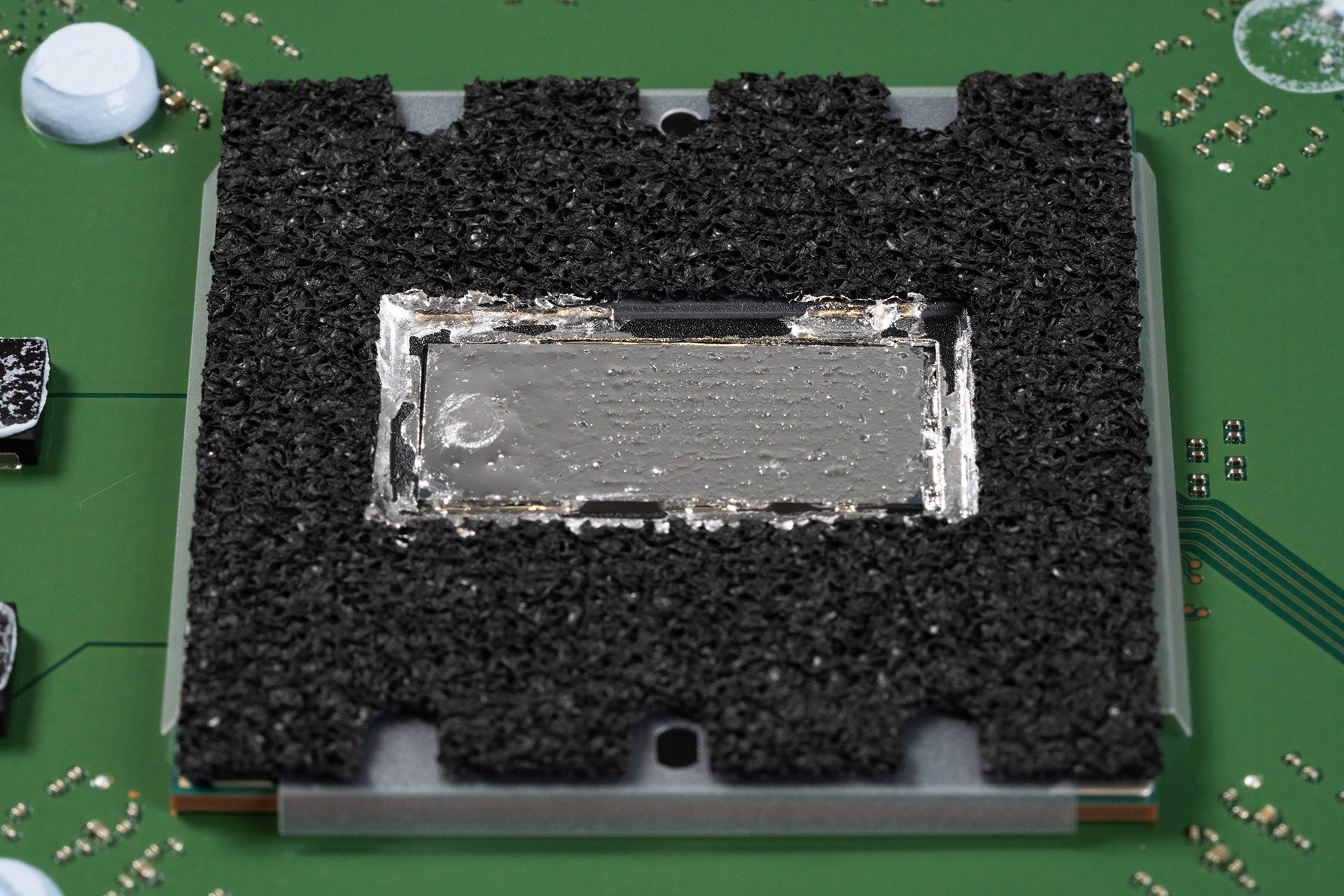

革新的な試みだった液体金属の活用は、歴代モデルに継承される重要な技術に

土田 初期型PS5で液体金属をTIMとして使ったのは、当時としてはかなりチャレンジングなことでした。液体金属は、従来のTIMと比較して冷却性能が圧倒的に高いことから、安全性を担保するためのあらゆる試験を経て、さまざまな工夫を施して採用しました。

絶縁の構造は、初期型PS5の頃にかなり長い時間をかけて検討を重ね、確立しました。基本的な構造は、PS5 Proにおいても変わっていませんが、より安定的に冷却効果が発揮されるよう、液体金属が塗布される部分に細かい溝を追加するなどの改良を行なっています。初期型PS5のために検討していた当時、半導体はもっともっと高密度化して性能が上がっていくのは予見できていたので、液体金属の技術はより重要になると考えていました。現在、そのとおりになって、PS5 Proでも欠かせない技術です。

▲より安定的に冷却効果が発揮されるよう、液体金属が塗布される部分に細かい溝を追加しています。

電源ユニットも高出力&大型化

廣光 こちらは電源ユニットです。現行型PS5に比べて出力は48Wほど多くなり、ユニットも大きくなりました。デザインも歴代でこだわっており、筺体にピッタリ収まる曲面の形になっています。ちなみに、ユニットの下部にSIEの刻印があって、この向きによって上下がわかります。通常、お客様には見えないところですが、縦置きしたときに正しい向きであることを示す、細かいこだわりです。

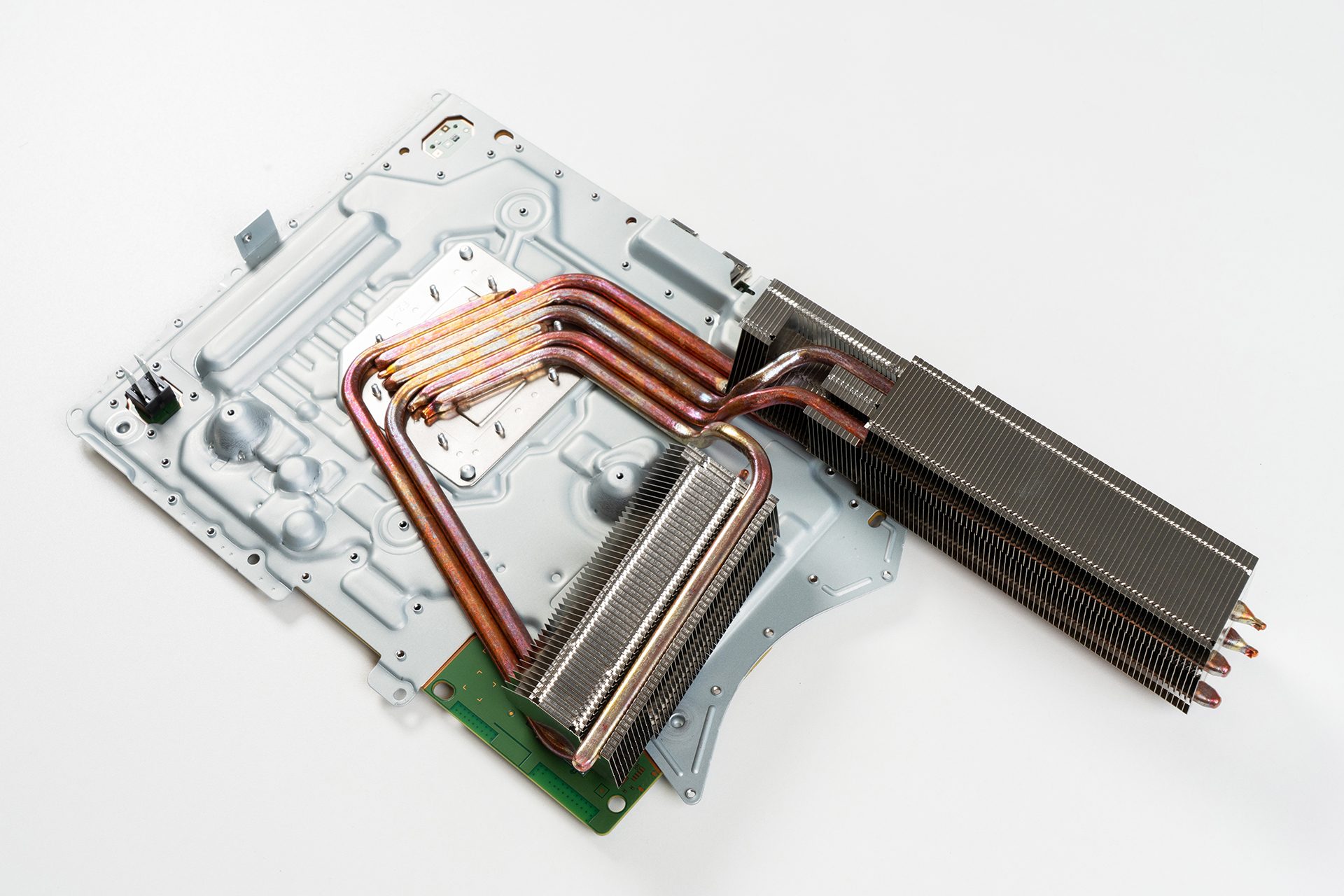

絶妙なバランスで配置されたヒートシンク

土田 ヒートパイプは銅製です。ヒートシンクの銀色に見える部分は、冷却効果を狙ったアルミ製で、それ以外のグレーに見える部分は鉄製になります。

PS5 Proでは、ヒートパイプの本数が増えました。性能が上がったぶん、冷却システムの強化が必要でした。SoCに接したヒートパイプから熱が伝わるフィンは、ふたつのブロックに分かれており、この配置バランスが冷却能力に大きく影響するため、最適な構造を実現することに注力しました。

さらなる高速通信を実現するWi-Fi 7を採用

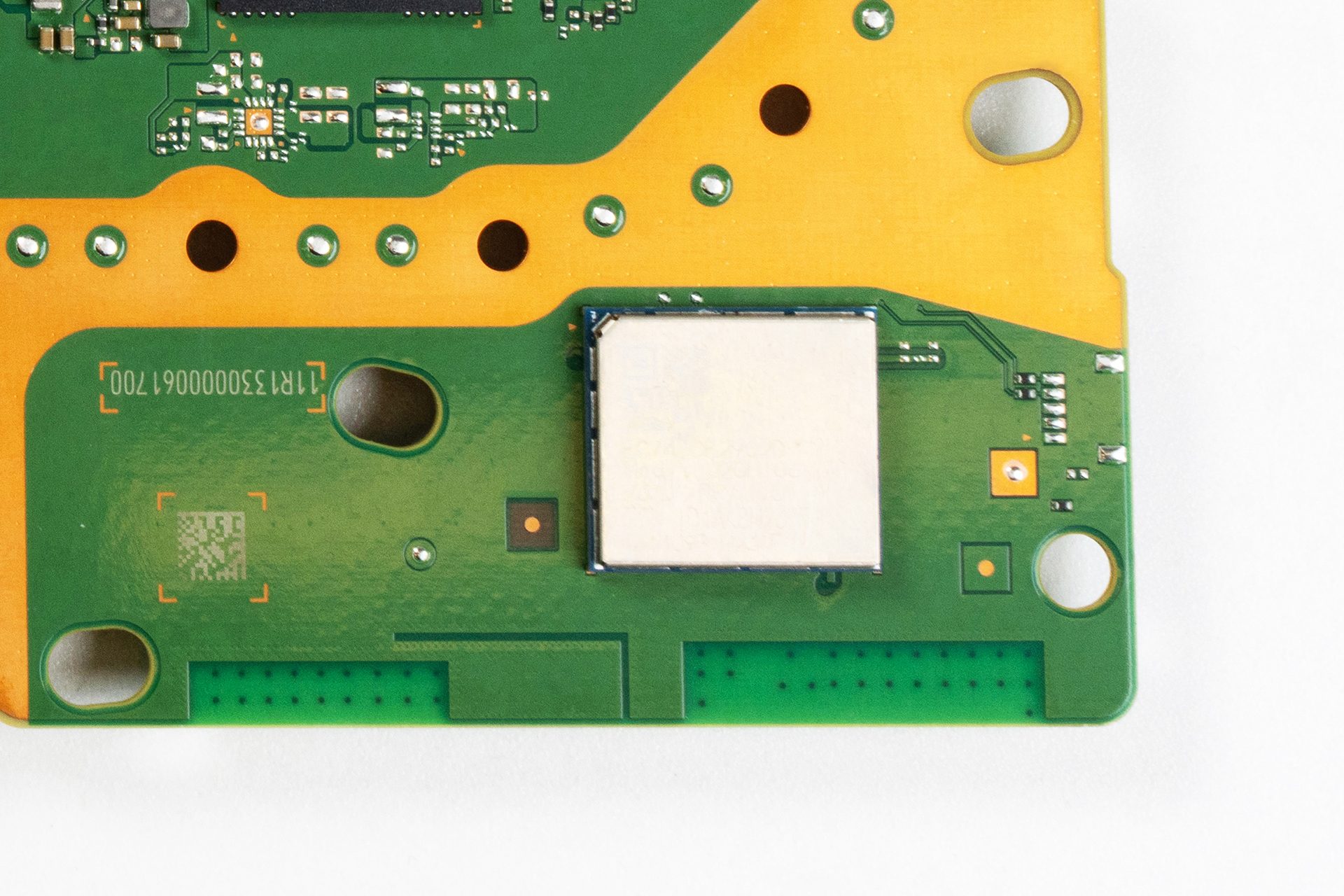

廣光 メイン基板の天面には、Wi-Fi 7のモジュールが付いています。Wi-Fi 7は2024年にリリースされた新しい規格で、性能の高さと将来性を見越して、PS5 Proに採用しました。

PS5 Proの開発時はWi-Fi 7もまだ世に出ていなかったので、検証はとても大変でしたが、Wi-Fi7が認可されている地域において、無事にPS5 Proの発売に間に合うタイミングで認証を取得することができました。ゲーム機として、最新規格であるWi-Fi7をいちはやく導入することができたことは大きな意義があると考えています。

▲天面右下に見える白い部分がWi-Fi 7のモジュール。その下にはアンテナも配置されています。

通常は見ることのない、PS5 Proを分解した様子はいかがだったでしょうか。圧倒的なグラフィックや安定したパフォーマンスは、最新の技術とそれを最適化する工夫のうえに成り立っていることが、おわかりいただけたのではないかと思います。

コメントの受付は終了しました。