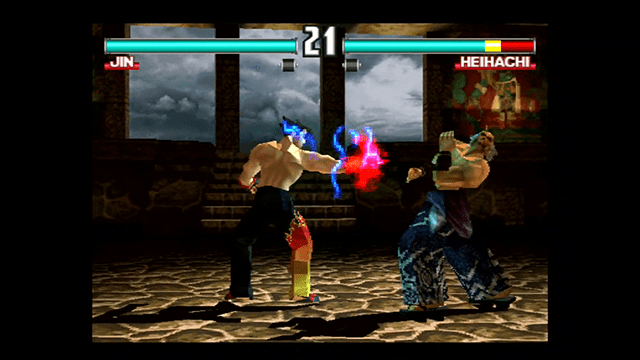

シリーズの礎を築いた、世界的人気を誇る3D対戦格闘ゲーム『鉄拳3』

12月3日(月)発売の「プレイステーション クラシック」に内蔵される『鉄拳3』は、アーケードと家庭用で世界的な人気を誇った3D対戦格闘ゲームだ。

キャラクターの四肢に対応した4つの打撃ボタンを駆使し、直感的な操作で戦いを繰り広げる「鉄拳」シリーズ。第3弾にあたる『鉄拳3』は、前2作からシステムが大きく進化し、その後に続く作品の源流となった。家庭用ではアーケード用の移植はもちろん、オリジナルのCGムービーや、横スクロールアクション「鉄拳フォースモード」、ビーチバレーのような「鉄拳ボールモード」など、シリーズ初の新モードも搭載されている。

『鉄拳3』のアーケード用と家庭用の開発および移植に携わり、現在は「鉄拳プロジェクト」のチーフプロデューサーとしておなじみの原田勝弘氏に、当時の制作裏話などをうかがった。

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

CE事業部 マーケティング戦略部

ゼネラルマネージャー

チーフプロデューサー / ゲームディレクター

原田勝弘氏

アーケード用では”王様”でも、家庭用では”雑用係”に

──『鉄拳3』に原田さんがどのように関わられていたのかお聞かせください。

アーケード用と家庭用とで役割が違いました。当時はアーケードって、まだまだ主流のビジネスだったんですよ。旧ナムコで収益の51%がアーケードという時代でしたから。そういう意味では「鉄拳プロジェクト」は少し変わっていて、アーケード用を先につくり、家庭用もやるという部署だったんです。当時のナムコにはアーケードの大型筐体専門の部署や、家庭用だけの部署もありました。ですが、われわれはビデオソフト開発部(VS開発部)といって、アーケード用をつくったら家庭用にその移植もするんです。その中で役割が違っていました。

──アーケード用の開発時は、主にどんなことをされていたのですか?

アーケードの時は、今でいうゲームプランナー、もしくはゲームデザイナーのひとりとして、ゲームシステムを最初から構築しました。”こんなゲームにしましょう”という設計や仕様を出すんです。そして当時の僕らの仕事は変わっていて……普通はゲームを組み上げるのは、プログラマーの仕事じゃないですか。だけどセガさんやナムコでは、当時から対戦格闘ゲームエンジンに近しいものができあがっていたんです。プログラマーが基礎部分さえつくってしまえば、ゲームデザインの部分はゲームデザイナーないしゲームディレクターという人間が、直接自分でいじれてしまう。

ナムコにはスキルがなくても企画の人間が”王様”という文化があり、当時は若造だった僕が他の部署やデザイナーに、こういうサウンドデータ、サウンドエフェクト、アニメーション、各キャラクターの技、ビジュアルエフェクト、グラフィックを用意してくださいと、素材を発注するんですよ。今思えば変わった文化ですよね。

素材が到着したら普通はプログラマーが組み上げていくのですが、ベースとなる対戦格闘ゲームエンジン独自のスクリプトがありますからね。そのスクリプトに、このアニメーションを呼び出して、このアニメーションに繋いで、このときにこの音を鳴らして、このエフェクトを出して、これはこのくらいのダメージで……といったゲームデザインを、全部自分で組み上げるんです。

そんなツールをプログラマーがつくってくれていたのですが、現状がどんなゲームになっているのかはある意味プログラマーにはわからない(笑)。当時は木元昌洋というリーダーと僕の2人が企画で、ゲームエンジンといわれる部分のスクリプトを組んでいました。それがアーケード用におけるメインの仕事です。

──では、家庭用への移植の際は、どのような役割だったのでしょう。

これは当時ならではのことだと思いますが、王様だった企画の人間が、今度は何でも屋という名の雑用係になるんです(笑)。ゲームのメイン部分はもうできあがっていますからね。

まず、今でいうところのプロデューサーやマーケティング担当がやるような、全体のパッケージとしてどうするかということを考えます。家庭用なので、アーケード用にはなかったプロモーションという要素がありますから。家庭用『鉄拳3』のパッケージの裏側には「この闘いは終わらない─」というキャッチコピーが記載されているですが、それも僕が考えました。また、家庭用に移植する際は「プラクティスモード」などで使用する「プレイステーション」のコントローラーにおけるボタンのアイコンが必要になるのですが、その素材も僕がつくりました。そのほかには「ムービーモード」の仕様を書いてUIも自分で組みました。

あとは、ローカライズもやりました。当時は日本語版と海外版とで明確な区別がなくて、基本的には最初から英語でやらないといけなかったんです。業界にもローカライズという発想がなく、できる人間がやっていただけでした。上の人間から「原田、確か英語できるでしょ?」と言われたのですが、当時僕の英語力は大学受験英語レベルでしたからね。当時はインターネットの翻訳サイトとかもありませんから、受験の時の英語力でがんばりました。でも、今自分で見てみるとひどいローカライズで(笑)。本当にひどい(笑)。

──ローカライズまで担当していたとは驚きです。

メインのゲームはできていますから、そういう雑多な仕事を全て企画が引き受けるんです。ただし、全体としてのパッケージ……こういうおまけモードを入れようとか、家庭用のプレイヤーに向けてゲームをどのように遊びやすくするか、といったことも考えなくてはならない。つまり、ゲーム全体をディレクションしなくてはいけなかったんです。まさに”旗”を立てる役ですよ。家庭用への移植の際はゲームをデザインするというよりも、「ゲーム全体をディレクションしなさい」と、当時リーダーの木元に言われました。そういう意味もあって、当時は”ゲームディレクター”と名乗ったんです。

ちなみに、肩書きをゲームディレクターと決めた際に、海外の各地域にスタッフのリストを渡したところ、「ゲームディレクターなんて呼び名はない」と言われたんですよ。そんな英語はないし、他社にもそんな肩書きの例はないと言われて衝撃を受けました。

しかし僕は、「”ゲーム”がついていないただの”ディレクター”だと、よくわからない」と、無理矢理ゲームディレクターと名乗ったんです。ゲームのスタッフロールに初めてゲームディレクターという肩書きを載せたのは、おそらく僕が初めてじゃないかと言われています。今では普通にある肩書きですけどね(笑)。

復刻するならこのタイミングしかない! 『鉄拳3』収録秘話

──「プレイステーション クラシック」に収録されるタイトルとして、なぜシリーズの中から『鉄拳3』が選ばれたのでしょうか?

「プレイステーション クラシック」の企画が動いていた際に、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)さんから『鉄拳』『鉄拳2』『鉄拳3』のどれかを収録したい、というお話がありました。ただし、企画の立ち上げから発売までの期間がとても短かったんです。もちろんこれは僕らへの打診が遅れたのではなく、しかるべき時期にお話がありました。ただし、時期的なリスクを考慮して、SIEさんはすでにゲームアーカイブス化されている『鉄拳』か『鉄拳2』を最初は希望されたんです。

しかし、我々としては「いや、待ってください! 『鉄拳』と『鉄拳2』はゲームアーカイブスで遊べるじゃないですか!!」と。実は『鉄拳3』って、初代の「プレイステーション」の「鉄拳」シリーズの中で、唯一ゲームアーカイブス化されていないんです。家庭用の『鉄拳3』は「プレイステーション」の性能をギリギリまで使っていますし、手間と時間がかかるので、ナムコおよびバンダイナムコエンターテインメントでさえゲームアーカイブス化を避けてきたんですよ(笑)。「プレイステーション クラシック」の企画を聞いた際に、「『鉄拳3』を復刻するなら、このタイミングしかない!」と思いました。

また、意外と知られていないのですが、家庭用の『鉄拳3』は全世界で830万本という、シリーズで最も売れたタイトルなんです。この数字は、おそらく「プレイステーション クラシック」に収録されるタイトルの中でも『FF7』に次いで2位ですね。

僕は24年間にわたって「鉄拳」というタイトルに関わっています。平均すると「鉄拳」シリーズはタイトルごとに400万本超くらい売れている計算になるのですが、そういうこともあって200万本や300万本を超えた時でも、それほど実感がないんです。ただし、さすがに『鉄拳3』はとても売れた感覚があったんですよ。もう「なんだこれは!」というくらいに(笑)。世界中のどこにでもあふれていて、どこの家庭にもある、くらいの勢いで。

当時の「プレイステーション」を代表するソフトとして初代『鉄拳』も印象は強いですが、やはり実際に手に取った思い出のあるプレイヤーの数を考えると、『鉄拳3』は対戦格闘ゲームというジャンルの中では圧倒的だし、欧米の初代「プレイステーション」名作リストなんかでもよく取り上げられるタイトルです。「まさに今、これを象徴として出さないとファンに怒られます!」と、僕らはSIEさんに伝えました。

もちろん弊社側からもいろいろと慎重論は出ましたが、「僕らは20年間くらいずっーと慎重だったよね。もういいかげんにしろ!」と一喝しました(笑)。ただでさえたくさんのゲームを、当時のみなさんは買ってくれているんです。極端な話をすると、「プレイステーション クラシック」はそれらをもう一度買うという行為じゃないですか。

当時のゲームを手に入れるだけなら簡単ですが、「プレイステーション クラシック」はゲームだけでなく、思い出までもが詰まった”宝箱”というイメージで購入されると思うんです。それを懐かしいと思いながら自分で遊ぶのか、子供と一緒に遊ぶのかはともかく、思い出や体験を買うわけですから、やはり特別だと思って欲しい。だから、「苦労してでも『鉄拳3』でいこう。むしろ、多少苦労してでも進めるべきだ」と訴えました。

それでも社内やSIEさんからは、「では『鉄拳3』が無理だった場合は『鉄拳2』で……」というような慎重論もありました。社内の会議でも、僕は毎回それらの案に対して「だから、『鉄拳』と『鉄拳2』はこれまでもたくさん移植しているから、さすがに待望されてる『鉄拳3』を出そう!」「このタイミングを逃したら、次はおそらく”プレイステーション2 クラシック”だ。そうしたらますます『鉄拳3』が入れられなくなるぞ!」と熱弁を振るったんですよ。

そしてSIEさんはもちろん、ウチの担当部署もがんばってくれて、なんとか『鉄拳3』が入ることになったんです。苦労はありましたが、「よっしゃー!」という気分でした(笑)。

──実は裏側でものすごいドラマがあったんですね。

そうなんですよ! あそこで粘る人がいなかったら、間違いなく『鉄拳』か『鉄拳2』が収録されていたと思います。実は『鉄拳3』って1人用も充実しているゲームなので、対戦以外にも「こんなモードがあった!」と楽しめるんです。対戦だけでなく1人で遊んでいた方のことも考えると、やはり『鉄拳3』が最適なんですよね。

高性能なアーケードゲームを移植する難しさと達成感

──「鉄拳」シリーズの「プレイステーション」版は、アーケード用をベースに開発されていましたが、当時のアーケードゲームとコンシューマゲームの関係はどのようなものだったのでしょうか。

今でこそPCゲームやコンソールゲームは最先端で、むしろ”スマホと比較してコアゲームとしてのハイエンドゲーム”と言われています。ですが、若い人には信じてもらえないのですが、当時はアーケードゲームが最先端だったんですよ。それが逆転したのはわれわれからするとかなり最近の話で、少なくとも1990年代は間違いなくアーケードゲームがトップでした。

初代の「プレイステーション」が世に出た時でさえ、すでにナムコでは「プレイステーション」の2倍の数のポリゴンを表示できる基板をアーケードで使っていました。「プレイステーション」の基板は、SIEさんとナムコとの共同開発です。実は「プレイステーション」がみなさんの手に届く前に、アーケードでは「システム11」という基板によって、ある意味では「プレイステーション」が稼働していたんです。

「システム11」は「鉄拳」シリーズでは『鉄拳』と『鉄拳2』で使用していましたが、アーケードの『鉄拳3』からは「システム12」という高性能の基板にリニューアルしています。「システム12」は「システム11」と比較すると、CPUのクロック数が1.5倍。メモリに関しては2倍もあったんですよ。当時の1.5倍や2倍って、全然違うんですよね。ですから、『鉄拳3』を「プレイステーション」に移植する際は、とても苦労しました。

──具体的にはどのような苦労がありましたか?

そもそも、アニメーションのデータって普通に重たいんです。ゲーム画面には2人のキャラクターしか登場しない対戦格闘ゲームとはいえ、1体のキャラクターでも何千というアニメーションがありましたから。最も多い「キング」というキャラクターだと1万くらいのアニメーションがあったのですが、それほどのモーションが入っているゲームなんて、当時はありませんでした。

そして、アーケード用の生データだと、「プレイステーション」にはアニメーションデータだけで1キャラクターしか入らない。キングに関しては1体も入らない……どうなってるんだ、これ!? という感じですよ。無理矢理動かしても遅くなりますし、読み込みも入るわけですから。ということで、データをかなり圧縮しなくてはならなくなったんです。

『鉄拳3』の移植が難しいと知った時、僕なんかはうんざりしているわけですよ。ある意味で僕は、CDロムを使った大容量世代じゃないですか。おまけモードなんかを早くつくりたいのに、それ以前にゲーム自体の移植ができないと聞いて、僕らの世代は露骨に「えー」という顔をしていました。

しかし、当時のナムコにはアーケード用のゲームを8ビットや16ビットのハードに移植してきた、ベテランのプログラマーたちがいました。しかもその世代の人たちはアーケードでポリゴンのゲームもつくり、ナムコをポリゴンに関しては世界で一位と二位を争う企業にまでした、トップ集団の技術者です。

そんな彼らは移植が難しいと知り、逆に色めき立っているんですよ(笑)。”これが入らない”といったことをホワイトボードに書きながら、「腕が鳴る」とか「どう料理してやろうか」ぐらいの打ち合わせを展開してるんです。これはすごいと思いました。彼らは、ナムコの真骨頂であるアーケードゲームのクオリティを家庭用にどれだけ落とし込むかを経験し、それで評価されてきた人たち。そんなベテランが、『鉄拳3』を刻んで小さくし始めるんですよ。さらにすごいなと思ったのが、CDロムのロード時間を短くするための工夫です。CDの回転速度は内径と外径で違うじゃないですか。読み込みでよく使用する優先度の高いデータを統計からはじき出して、それをCDの外側に絶妙に配置するんですよ(笑)。

また、カプコンさんの「ストリートファイター」シリーズに登場する「DJ」というキャラクターのデザインが、いかに優れているか教えられたことも覚えていますね。DJのズボンには「MAXIMUM」という文字が縦書きでデザインされているのですが、キャラクターが左右に反転しても同じ文字に見えるわけです。「データ的に特別な差分を用意しなくてもいいんだよ。あのデザインは天才的だ」と熱く語られました(笑)。当時は「へー」と人ごとのように聞いていたのですが、そういう工夫がわれわれゲームディレクターやプランナーにも必要だったんです。

そして、プログラマーたちによる全体的かつ簡易的な圧縮技術だけでは『鉄拳3』を移植できないことがわかりました。例えば、アニメーション全体を一律20%以下に圧縮しても、なお入りきらなかったんですよ。しかも、圧縮するとデータが劣化して、アニメーションが震えてしまう。ただ立っているだけでも震えるし、パンチを繰り出してもグラグラと揺らぎます。

すると、プログラマーが全てのキャラクターにおけるひとつひとつのアニメーションに対して、圧縮率を決められる基礎ツールをつくってくれました。全てを一律に圧縮すると、クオリティが下がりますからね。カッコよく見せたいパンチやハイキックなんかは15%に圧縮しよう、中間モーションを挟んでいるアニメーションは8%でいいや、というように、ひとつひとつ確認しながら調整できるんです。

さらに、メモリを使わずにアニメーションリファインするツールもつくってくれました。圧縮によってアニメーションは絶対に劣化するのですが、対戦格闘ゲームってポーズがとても重要じゃないですか。例えば、パンチは伸びていなければならないし、キックは足がまっすぐになってほしい。アニメーションデータの圧縮率やメモリ占有率とは関係なく、指定したフレームにきたらCPUの処理でグイッと骨を引っ張って伸ばすことができるんです。CPUはわずかに食うけど、メモリは食わない。

なるほど、これはすごい便利ツールだ。……ところで、1体のキャラクターには何千というアニメーションがありますが、誰がこのツールでもってこの作業をするんです? と聞いたら、「もちろん原田君がやるんでしょ?」みたいな(笑)。

キングのミドルキックは重たい感じだから、6%に圧縮すると膝の部分が曲がってしまう。ここは足を伸ばしたい……あ、こんなときのための伸ばしツールだ! ということを、ひとつひとつやっていくわけですよ。もう、こんなのイチからアニメーションをつくる方がまだ楽しいに決まってる(笑)。

でも、そんな作業をこなして全てが入る! というところまでこぎつけたときは、ベテランプログラマーたちの気持ちがよくわかりました。うれしさのあまり、「イエーイ!」と万歳してましたね。ただし、あんな膨大で地道な作業はもう二度とやりたくありません(笑)。

ベテランが若手に面白いことをする余地をつくってあげる文化があった

──「鉄拳」シリーズの家庭用は移植だけにとどまらず、CGムービーやキャラクター、おまけモードなどが追加されているのが大きな魅力でした。そういった追加要素が実現に至った経緯をお聞かせください。

ここはカッコよく「遊び心が、ゲームのディレクターやプロデューサーたちにあったから」と断言したいところなのですが、実はプログラマーたちのおかげでもあるんです。当時の彼らは、企画やプロデュース、マーケティングなどに近い考え方、メンバー育成の考え方を持っていて、”ゲームデザイナーが面白いことをする余地をプログラマーがつくってあげなくてはならない”という文化がありました。僕のような若造がやりたいことのできる余剰と土壌もつくってくれるんです。おまけモード用にプログラマーを1人つけてやるから、何かやれと言われるんですよ。

普通だとわがままを言うとプログラマーに拒否されることがあるのですが、ウチは逆だったんです。「プログラマーをつけてやれば、きっと新しいモードができるんじゃないか」と思ってくれて。そんな土壌があったからこそ、追加要素を盛り込めたという経緯があります。”完璧な移植だけでなく、新しい世代のクリエイターがやりたいと思うことをやらせてあげたほうが、より多くの人が楽しめるし、きっと売れるものになるだろう。我々技術者がそのための環境を用意する”という文化がありました。

アーケード時代とポリゴン時代の1980年代や1990年代をナムコの黄金期として評価してくださる方は多いですが、それを実現させていたのはベテランプログラマーたちのつくりあげた文化だったんです。それに乗じて、僕みたいに調子に乗り出す人間がでてくるのはその副産物でしょうね(笑)。

とにかく、当時の僕みたいに小生意気な20代の開発者に、名だたるタイトルを手がけてきたベテランたちが託してくれるという文化があったのは強みだったですね。そういったことがトップダウンで決まる文化だったら、あれほどサービス精神旺盛なことはできませんでした。余力をつくってあげようとしてくれる人たちがいたのは、本当にすごい。ベテランが一番苦しい部分をやるから、若手のプログラマーとデザイナーは面白い部分をやりなさいと。そのおかげですね。

──横スクロールアクション風の「鉄拳フォースモード」や、ビーチバレーのような「鉄拳ボールモード」も、そういった文化から生まれたんですね。

「鉄拳フォースモード」を企画したのはリーダーの木元だったのですが、実はずっと「肉を食べたい」と、変なことを言っていたんですよ。昔のゲームって、肉を食べると体力が回復するというセオリーがあったじゃないですか。「鉄拳」にはそれがないと言い出したんです。そんなの当たり前だよ! と思ったんですが、僕の好きな対戦格闘ゲーム「サムライスピリッツ」には確かにそんな要素がありました(笑)。

それで「原田だったら「鉄拳」で何の肉が食べたい?」と聞かれまして。どんな格闘ゲームでもそうですけど、「鉄拳」でもバックダッシュなどで逃げ回るスタイルがあるじゃないですか。だからやはり”チキン”じゃないですかと答えたら、「やっぱそうだよな。よし、美味しそうなチキンを食べよう」という話に。そして木元は仕様書もつくらず、当時は貴重だったインターネットのパケットや会社の回線を使って、世界中のあらゆるチキンを検索して画像を集めたんです。当時は画像検索も今みたいに充実してませんでしたし、いろいろ苦労してました。で、そのうちの何枚かをデザイナーに渡して、「こんなふうにおいしそうなチキンのグラフィックをつくってくれ」と発注していました。それが「鉄拳フォースモード」開発のスタートでした。

僕は「鉄拳フォースモード」のサブプランナーでもあったのですが、自らがメインとなって何かもうひとつおまけモードをつくれとも言われたんです。それで企画したのが「鉄拳ボールモード」。僕は、対戦格闘ゲームを初めてプレイする人やコアなゲーマー向けて、「鉄拳」の醍醐味である空中コンボを練習できるモードをつくりたいと考えていました。従来の「プラクティスモード」でも練習できるのですが、人間とは面白いもので、チュートリアルやプラクティスと言われるとやらないんですよ。アンケートを見てわかったのですが、初心者でさえチュートリアルやプラクティスってスキップしちゃうんです。初心者にこそ必要なんですけどね。

それならプラクティスとは言わず、”鉄拳ボール”というように変わった名前を付けて遊びながら練習できるモードがあれば、プレイしてくれるのではと当時考えました。それで、ボールを攻撃して浮かせて運ぶとスコアが入るようなモードをつくりはじめたんです。遊んでいたら知らぬ間に空中コンボを覚えてました、となったら最高だなあだと。

ても、これがなかなか難しくてうまくいかなかったんですよ。それならビーチバレーのような企画にしようと、デザイナーにビーチのステージを発注して、ボールを相手のサイドに打ち返す内容にしたんです。すると開発中にプログラマーやたくさんの人たちがやってきて、これは面白そう、新しい形だと褒めてくれたんです。

でも木元には「原田、おまえ、最初に言ってたものと違うゲームつくったろ?」と指摘されました。世間の評価は高かったので、気がついたら空中コンボがうまくなっているモードにするつもりが、レビューでは「本編より面白い」とか、いろいろ本末転倒なことに(笑)。

──アーケードからの移植だけでも大変だったのに、よくおまけモードも入りましたよね。

プログラマーたちが容量を空けることに命を賭けていて、「まだ入る、まだ入る」って言うんですよ。開発している我々は何分若かったので、大容量のCDロムを渡されると詰め放題のあめ玉を目の前にした子供みたいになっちゃうんです。ギュウギュウに詰めてからお会計をしたい、というように(笑)。容量が同じならパンパンに詰まっていたほうがいい!

もちろん上からは、「お前らがそれで深夜まで働くのはいいけど、開発費が上がるだろう」と言われました。でも、みんな「それの何がダメなの?」「開発費が上がってもユーザーには喜んでもらえるし売れますよね」みたいな感じだったんです。当時は”ポリゴンバブル”とまでは言いませんが、アーケードで売れた「リッジレーサー」や「鉄拳」を家庭用で出せば、ミリオンはもちろんダブルミリオンといく時代でした。

我々がポリゴンでしっかりゲームをつくれば、少なくとも100万本は売れる。開発費が増えても「アメリカで200万本売れればいいんですよね?」とか、「ヨーロッパであと300万本売れたらいいじゃないですか」と。『鉄拳3』なんて間違いなく売れそうだし、「CDに入るだけ入れろ、入れろ!!」と、異常な熱量がありました。

プリレンダCGに関しても今は普通ですけど、当時は綺麗なものをつくれる会社は少なかったんです。それをナムコは自社で全てつくっていて、評価もされていました。自分たちがつくったものをできるだけ綺麗な映像でたくさん入れたい、という想いもあったんです。今考えると信じられないのですが、格闘ゲームなのにオープニングムービーなどもかなりお金をかけていましたね。

ワンチャンスのあるゲーム性──対戦だけにとどまらない「鉄拳」の魅力

──20年以上たった今でも、最新のハードで最新のシリーズ作品を遊び続けることができる「鉄拳」は、とても稀有な存在だと思います。「鉄拳」シリーズの魅力は、どこにあるとお考えでしょうか。

これは、僕らも最初から全て意識できていたわけではなかったんです。最初のころはポリゴンにおける人体の制御は必須の技術で、将来どんなゲームをつくるにしても絶対に必要になるという背景がありました。テクノロジーベースで業界をリードしていれば、売れるという時代だったんです。

ですが、ポリゴンが当たり前になり、どこの会社もある程度は同じものがつくれるようになりました。その際に僕らが考えたのは「鉄拳」はなぜ売れたのか、ということです。きっかけのひとつは、間違いなくポリゴンというテクノロジー。でも、それが当たり前になったときに我々には何が残るのかと、ものすごく考えました。「本格的な対戦格闘ゲームとして、競技的なシーンをもっと激しくできるようにコアでマニアックなゲームにしたほうがいいのでは?」といったさまざまな議論があり、例えば『鉄拳4』ではそういう試みをしています。『鉄拳タッグトーナメント』ではお祭り色を強めながらも、より高度なテクニックを盛り込みました。

ですが、欧米ではアーケードゲームというものが姿を消し、急に家庭用だけになったんです。当時はインターネットもそれほど普及しておらず、しかも今ほど質のいいネット回線ではなかった。つまり、オンライン対戦もできないんです。アーケードで対戦ができなければ、オンライン対戦もできないという時期がありました。

我々はこの時期に真価を問われたんですよ。アーケードゲームが売れていたら、家庭用に移植しても売れたんです。それは欧米でも変わらなかった。なぜなら、アーケードですでに評価が出ていますから。プロモーションも終わっています。アーケードではお金を入れて遊んでいたものが、家庭で遊べるという価値観だけで買ってもらえたんです。

そして、いざ家庭用から発信する際にどう受け入れられるかと思ったら、案の定、あらゆる対戦格闘ゲームが売れなくなってしまった。だから格ゲー元祖のカプコンさんでさえも「ストリートファイターIII」シリーズから『ストリートファイターIV』までの期間は10年も開いています。これが象徴するように、当時は数多くの対戦格闘ゲームがなくなっていった時期なんですよ。

──長く続いた対戦格闘ゲームブームの終焉ですね。

僕らは「どうやらアーケードが危ない」ということを、少しだけ早く予見することができました。「鉄拳」シリーズは海外を中心にかなり売れていたので、情報が入ってくるのが早かったんです。アーケード基板を発売していたので売れ行きも把握できたんですね。『鉄拳タッグトーナメント』あたりがピークで、『鉄拳4』で欧米アーケード市場がへこんできたのが見えました。

これはまずい。家庭用オンリーの時代がくる。そうなったら当時は品質の高いインターネットも世界では普及していないからオンライン対戦もできないだろう。インフラが整うのは、当時の僕らのイメージとしては遙か未来……実際にはそんなことはなかったのですが、当時はかなり先になると考えていました。そこで、なぜ「鉄拳」が売れたのかということを、もう一度ちゃんと調べて考え直したんです。

「鉄拳」って、対戦格闘ゲームとしての要素だけで購入している人だけではなかったんですよね。そして、最新のポリゴン技術だけが目当てでもなかった。個性的なキャラクターが好きな人もいたんです。また、対戦格闘ゲームなんだけど、みんなが世界一を目指しているわけではない。友達や家族、そういった誰かより強ければいいという人たちが、実は7割くらい存在していたということが見えてきて、「これだ!」と思いました。

──プレイヤーのスタンスはさまざまですが、仲間内だけや1人で楽しんでいるという人も、確かに多くいました。

実は僕らは「バーチャファイター」シリーズに憧れていたんですよ。あれはとても優れたゲームで、当時「上手い人が本当に強く見える」ようなゲームに映っていました。なので、僕らも当初はうまい人が勝てる、事故の起きない将棋のようなゲームをつくろうとも考えていました。そして『鉄拳タッグトーナメント』や『鉄拳4』でそれを目指して、確かに販売実績としてはいい成績を出したのですが、プレイヤー間に格差が生じ始めて不満も出始めました。コミュニティが崩れだして、「ちょっと待てよ、カジュアルな7割の人たちはついてきているのか?」と疑問に思いました。

そこで、常にワンチャンスあるゲームにしようと、舵取りを少し変えたんです。例えば初心者とプロが対戦しても、100回やったら何回かヒヤリとする、下手したら負けることもある、みたいなところです。そんな危うさが「鉄拳」の面白さなんですよ。将棋よりはもう少し麻雀に近いと言ったら失礼かもしれませんが、いわゆる「一発」がある、そういった危うさを持ったゲームにすることを考えました。

そして、やはり家庭用オリジナルのモードを大切にしようと。『鉄拳3』の「鉄拳ボールモード」や『鉄拳タッグトーナメント』の「鉄拳ボウリングモード」を本編以上に遊んでいるという話を聞いたときは本末転倒だとも思いましたが、やはり家庭用ならではのモードは大事だったんだと。

対戦格闘ゲームとしての捉え方をもう少し広めて、各国からもフィードバックを得て、次のゲームに活かすということを繰り返してきた結果、結構長くやれるようになりました。結果論として、「鉄拳」シリーズはいわゆる対戦格闘ゲームというジャンルでは一番売れているシリーズになりました。

また、対戦格闘ゲームというジャンルのシリーズは、前作からあまり変わってないと言われることが多いのですが、ちゃんと遊んでる格闘ゲームファンからは「鉄拳」は毎回違うと言われるんです。「こんなに変えるゲームはないよ!」とプレイヤーから怒られることもあるぐらいなのですが、大きく変化させてきたのもよかったのかなと思っています。

「プレイステーション」と共に歩んできたこだわりや想い

──「鉄拳」シリーズの進化の歴史は、「プレイステーション」というハードの進化の歴史でもあったと思います。常に新しいハードでシリーズ作品を出し続けてきた原田さんのこだわりや、想いをお聞かせください。

僕は当初、久夛良木さんに褒められるの嬉しいな、というのもありましたね(笑)。いや、もう時効だと思うので言いますが、「鉄拳」の開発が終わると、毎回久夛良木さんが必ずデカイ樽酒を持ってきてくれたんですよ。それで「おめでとう」と言ってくれて、みんなで樽酒を割ってパーティが始まったんです。入社したときからそうでしたから、僕のゲーム業界の常識は”開発が終わると久夛良木さんがやってきて樽酒が飲める”ことだったんです。プラットフォーマーの社長さん自らがやってきてお祝いしてくれるのが当たり前として育ったので、年を取ってから「あ、違うんだ」みたいな(笑)。

まあ、それは冗談としても、やはり「プレイステーション」は普及の仕方が面白いんですよね。僕はいわゆるゲームの遊び方としてはど真ん中を歩んできたつもりで、かなりコアなゲームが大好きなんですけど、「プレイステーション」は当時コアかつ、最先端だったテクノロジーをかなり一般化してくれたんです。初代の「プレイステーション」は特にそうだったのですが、そのおかげで視野が広がったんですよ。スペックやテクノロジーだけではなく、パブリッシングやマーケティングの部分でも世の中にブームを起こし、コアなものを一般に広げるというのはこういうことだと、「プレイステーション」が示してくれた。日本やヨーロッパ、アメリカなどによって違いはありますが、マーケティングとしても、とてもうまかったんです。

僕はそれを目の当たりにした際に、最新テクノロジーの「モノ」が売れる時の勝ちパターンやビジネスのあり方というものを学ばせてもらいました。そういう意味では「プレイステーション」というプラットフォームに対する思い入れというか、師匠のひとりであるという想いは当時からあります。しかも僕らからすると、あれだけのチップが、あの値段で世の中に出せるということ自体がすごかったんです。アーケードの基板のは性能は凄いが、非常に高価で一般化できるものではありませんでしたから。量産効果の成せる業を目の当たりにしたというか。

僕らは「プレイステーション」ネイティブというゲームの組み方をしてきました。PlayStation®3まではPC開発ではありませんでしたからね。「プレイステーション」ネイティブの開発コードで組むということで、僕らの開発環境は常に「プレイステーション」に囲まれていました。

隣の開発チームが他ハードのゲームをつくりはじめると、フロアがザワつくみたいなこともありました。自分たちの中に大きな価値観として浸透していたんでしょうね。「プレイステーション」に対する思い入れはかなり大きくなっていましたから、あのチームには絶対負けないものを作ろう、ってある意味良いライバル関係ができていましたね。「プレイステーション」に対する思い入れは、「鉄拳プロジェクト」として強かったし、当時は常に久夛良木さんと共にあるというイメージはありましたね。

──再度、または新たに『鉄拳3』をプレイするユーザーに、メッセージをお願いします。

『鉄拳3』は、現在はもちろん、当時でも対戦格闘ゲームというジャンルでは考えられないほどヒットしたタイトルなんです。まあ、当時は最高峰のグラフィックと随分騒がれましたが、今の若い世代が見ると「え、これが?」となると思います(笑)。とはいえ、当時は最先端の技術が詰まったタイトルであったことは間違いないですし、なによりも今の「鉄拳」シリーズがあるのはやはり『鉄拳3』のおかげというところもあります。相手を中心に回り込む「横移動」の追加や、多彩な1人用のおまけモードなど、対戦格闘ゲームというジャンルの殻を破りたいという想いが詰まっています。今ではシリーズの原点ともいうべきゲームシステムを持ったタイトルなんですよ。

しかも、ご存じのように家庭用はかなり苦労して開発しました。確かに今見ると稚拙な部分もあるのですが、ぜひ今の「鉄拳」と比べてみると面白いし、若い世代の感想は聞いてみたいですね。シリーズの原点という視点からだと、『鉄拳6』や『鉄拳7』から始めた人たちは興味深く見ることができるはずです。体力の減り方など、ゲームバランスが極端ですからね。逆に『鉄拳3』で何十連勝としたり、高い勝率を保っていたりする人はすごいですよ。友達と対戦していたら、途中で絶対に「げっ!」とか「えー!」とか、大声が出ます。対戦格闘ゲームブームといわれていた時代のゲームは、実はこんなにおおらかだったのかと、驚くかもしれません。

今の「鉄拳」の方が繊細で緻密に見えてしまうかもしれませんね(笑)。

──『鉄拳3』が得意だった人に腕を振るってほしいですね。

確実に猛威を振るえますよ。『鉄拳7』に慣れている人は、ものすごい勢いでやられてしまうと思います。現在40才前後の人たちが、たぶん「プレイステーション クラシック」が発売されて最初の1ヶ月は大活躍するんじゃないかな? ぜひかつての『鉄拳3』世代は「プレイステーション クラシック」を持ち歩いて、「お前、『鉄拳7』が強いらしいけど、ちょっとこれやってみようぜ」と、若い世代に対戦を挑んでほしいですね(笑)。

——————————————

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. “GON”© 田中政志 / 大元メディア

コメントの受付は終了しました。