6月26日(木)発売予定のPlayStation®5用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ)』は、『DEATH STRANDING』の続編となるオープンワールドアクションアドベンチャーゲームだ。

その発売を前に国内外のメディアが参加したプレビューイベントでは、小島秀夫監督への囲みインタビューも行なわれた。コロナ禍での開発において前作からの作品テーマ“繋がり”をどのように表現するのか、また新たなゲーム性への挑戦などをうかがった。

【インタビュー】認知された配達ゲームでプレイヤーのやりたいことに応えていく

──『DEATH STRANDING』の続編を制作するにあたり、目指したのはどのような点だったのでしょうか。また、前作から大きく変更・追加したいと考えた点があれば教えてください。

PlayStation®4からPS5になりましたが、ゲームじたいを大きく変えるわけにはいかなかったので、ゲームデザインとストーリーですね。皆さん、思い出してほしいのですが、『メタルギアソリッド』は最初のステルスゲームだったので、ステルスをしないと死んでしまうようなゲームデザインでした。冒頭の昇降機のところに武器が全くないのは、あそこに武器があったら戦って倒してしまってステルスゲームにならないので、意図的に外していたんです。全然エレベーターに上がれないという声もありましたが(笑)、ステルスを学習してもらうための仕掛けをいろいろと用意していました。そこから『メタルギアソリッド2』では、もっと簡単に武器を使えるとか、主観で部位を狙えるとか、次の展開に進みました。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』も同じで、前作で配達ゲームというジャンルに皆さんが慣れて、その基盤の上に成り立っているので、もっと戦いたいという人なども自由に遊べるようにしています。武器を使ってもいいし使わなくてもいいし、車やバイクも乗りやすくしましたし、いろいろな自由度を上げました。

ストーリーについては、前回はサムとクリフのゲームでした。今回は、ルーとは一体何だったのかとか、サムとルーの関係、サムについて深堀りする物語になっています。

──ソーシャル・ストランド・システム(SSS)において、プレイヤーの行動で驚いたことはあったでしょうか。また、それらが『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の制作に影響を与えたことはありましたか?

SSSは、皆さんが本当にやってくれるかどうかわかりませんでした。僕のゲームプレイとしては、橋なども人の作ったものを利用するスタイルでしたし、自分で作る人がそんなにいるのか疑問でしたが、けっこうな数の人が作ってくれました。発売から5年経った今も国道ばかり作っている人もいて、驚いたというか、予想していなかった喜びですね。続編を作るうえで、国道を作る人たちのためにいろいろと考えなくてはいけないので、モノレールも作れるようにしました。もちろん、自分で作らなくてもいいですが。

チームで議論になったのは「いいね」についてです。お金でもないし強くなったりもしない、本当の「いいね」みたいに何の価値もないけれど、「いいね」をもらえる気持ちよさがある。ゲームデザイン的には、ちょっとヘンなんですよ。ふつうはコインをもらって1アップとかになりますが、『DEATH STRANDING』ではそうなりません。日常の「いいね」と同じですから。それをやりたくて、前作でやってみたところ、もっと反発があるかと思っていましたが、けっこう喜んでもらえました。こういうシステムは発売して反応を見るまでわからないもので、皆さんのデータやヒートマップを見て反省を踏まえて作り直したのが『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』でした。今回はその続編になるので、ユーザーの皆さんの挙動がわかるようになっています。

あと、僕としては背負子(バックパック)を降ろして戦ってほしかったんですよね。まあ、降ろすと荷物がなくなりそうだという気持ちもわかりますし、これはリアルな生活でも一緒だと思うので、あまり手を加えませんでした。

──今作の舞台にメキシコとオーストラリアを選んだ理由を教えてください。

メキシコは地続きなので、UCA(アメリカ都市連合)と隣の都市は当然、繋ぐ必要があります。サムが何度も言っていますが、それが侵略にならないように、いろいろ考えました。前作でアメリカ大陸を東から西へ繋いでいったのは、開拓時代になぞらえたものです。すでにアメリカにUCAがある中で続編を作るうえで、同じ舞台でやるかどうか、というのが問題になります。最初に考えたのは、繋いだことが大間違いで繋いだものを外していく、ということでしたが、それは背景の使い回しになるのでやめました。

最適なのは、アメリカ大陸と同じように東西に広がっていて、北と南は海に面しているところです。ユーラシア大陸は広すぎるし、アフリカも違う。オーストラリアなら距離感も似ている、となったわけですが、北米大陸とオーストラリアをどうやって繋ぐのかが問題で、苦肉の策として「プレートゲート」が生まれました。これがあれば、続編をずっと作れます。作る予定はありませんが(笑)。

──昼夜の時間の概念を導入したのはなぜでしょうか。

オープンワールドの世界では時間があって、日が昇って、日が落ちて、そのときの空の美しさみたいなものも見せられます。前作は入れられませんでしたが、今回は演出的な意味合いもあって入れました。

ただ、最初は夜のシーンが暗すぎて、崖から落ちてしまいそうなこともありました。リアルすぎてもゲームにならないので、何度も調整しました。カットシーンも時間帯によってライトが変わり、それに対応して作らなければいけないので、開発としては嫌ですよね。

昼と夜の変化は、配達にも影響します。暗い夜は嫌だという人もいるでしょうから、ベッドの選択肢で「朝まで眠る」を選んで時間を進めることもできます。

──『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』では戦略的な戦闘に重点が置かれているように感じました。この変化はゲームデザインやストーリーテリングにどのような影響を与えているでしょうか。

戦闘を勧めているわけではありません。僕に「メタルギアソリッドを作ってくれ」という人が世界中にいるので、戦闘もできるように作ってはいますが、基本的には荷物を運ぶゲームです。敵と遭遇しないように遠回りをする、バイクで敵陣をやりすごす、戦場で戦う、これらはプレイヤーが自由に選ぶべきだと思っていて、そうなると武器も使いやすくする必要がありました。

一緒に「メタルギアソリッド」を作っていたスタッフもいるので、そういうギミックを作っているときは「なんだかメタルギアソリッドっぽいな」と思うことはありました。意識したわけではなくて、僕の中での戦闘の快適さを求めていったらこうなりました。

──敵やBTと対峙する際、ステルスの重要度は上がっているでしょうか。

ステルスが欲しい人もいるので、できるようにはしていますが、しなくてもいいです。僕はステルスしますよ。

人々の“繋がり”とは何かをもう一度見つめ直す

──監督はふだん、ソーシャルメディアで人々との繋がりを積極的に持たれていますが、『DEATH STRANDING』での「人々が繋がること」から、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の「本当に繋げるべきだったのか」というテーマの変化が感じられました。ソーシャルメディアに対する考え方に変化があり、それが作品に反映されたようなことはあったでしょうか。

『DEATH STRANDING』はコロナ禍の前に、イギリスがEUから離脱するとか、世界が分断しようとする中で、「繋ぎましょう、繋がないとヤバイですよ」というテーマで作りました。作った3ヵ月後にコロナ禍が起きて、同じように分断された状況になったのには僕も驚きましたが、この21世紀にはインターネットがあります。19世紀ならまた違ったかもしれませんが、ネットが繋がっているので僕らは生き延びました。ただ、そこで何が起こったかといえば、リモートばかりで未だに顔を合わせたことがない人がいて、コンサートもライブもなくなって、学校にも登校しなくなりました。メタバースもどんどん進んで、人とのつき合いがなくてもいいというムードになっていくのを見て、これはヤバイぞ、人間のコミュニケーションはそうじゃないぞ、と。移動することで人と偶然出会ったり、予定外の風景を見たりするじゃないですか。それが全くなくなってしまいます。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』はコロナ禍の前から企画していましたが、コロナ禍を経て、これは違うと考え直しました。分断と孤立を危惧して繋がるゲームを作ったあとに、コロナ禍を体験して、繋がりすぎたらいけないと考えるのはヘンな話かもしれませんが。棒と縄のことなど伏線をいろいろと埋め込んでいるので、最後にはわかると思います。僕が考えたことを代弁する人も出てきます。

ヒントとしては、前作のロゴは下に向かって糸が垂れていて、これは「繋がりましょう」ということがテーマだったのに対して、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のロゴでは上から糸が垂れてきていて、映画『ゴッドファーザー』のロゴのようになっています。ここまで言えばわかるかもしれません。繋がるということをよくよく考えたらどうなのか……。ここから先は発売後に遊んでみてください。

メタバースが悪いというわけじゃないです。今回のプレビューはメディアの皆さんに集まってもらいましたが、ふつうならネットでやります。でも、このゲームの繋がりを感じてほしくて、忙しいなか来ていただきました。それぞれの国から来て、いろいろな出会いや会話があったと思います。ここまで来る途中の景色とか、たまたま入ったお店のご飯とか、それが人の経験です。進化に繋がります。来ていただいてよかったです。ありがとうございます。

──コロナ禍のパンデミックは世界中に深刻な影響を与え、それが『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』にも反映されているように感じました。パンデミックをきっかけに脚本を大きく変えたとのことですが、具体的にどのような変更があったのでしょうか。

先に話してしまいましたが、コロナ禍の影響は僕だけでなく、世界中のあらゆるクリエイターが体験したと思います。あんなことになるとは思いもよりませんでしたね。オープニングでサムとルーが暮らしているところにフラジャイルが訪れるのは、『DEATH STRANDING』を作っているときに書いていたシナリオです。2020年になってすぐ、レア(・セドゥ)さんには続編にも出てほしいと伝えて、本当ならその年に撮影をして『DIRECTOR’S CUT』の最後に入れるつもりでしたが、コロナ禍の影響で2~3年遅れてしまいました。

監督の交流が生んだキャスティングと楽曲コラボレーション

──新しいキャストを起用されていますが、キャスティングのプロセスや基準について教えてください。

今回はコロナ禍の影響があって、かなり長い時間……4年くらいかけましたが、撮影には猛烈に体力と精神力を使います。スキャンをして、それをデータにして、コスチュームやメイクの切り替えなどを行ないます。集まってもらって撮影するのですが、3ヵ月間とかまとめて取ることはできないので、作りながら定期的に集まってもらうことになります。これが非常にタフで、3ヵ月やってサヨナラというわけにはいきません。ルカ(・マリネッリ)さんは、ニールの各シーンだけでなく、NPCとしても出てくるアクション時のボイスもたくさん録りました。

彼らも忙しいし、合間を縫ってきてくれるのですが、こうなってくると大事なのはお互いの絆です。だから、選ぶ基準としては、まず僕が好きな人。映画やドラマを見て、いつか一緒に仕事をしたいと思った人です。その中には、僕のファンという人もいますし、あるいはその人の家族とかマネージャーが僕のファンということもあります。そこからは、やってくれるかどうか。長い付き合いになるので、一緒にご飯に行ったりしながら、この人ならできると思ったら決めます。エージェントと話すのはそれからです。

例えば、レアさんは今回撮り直していますが、スキャンだけで3日くらいかかります。そのデータをブラッシュアップしていく中で、キャラクターの担当者はほぼ毎日レアさんの顔を見て、それが何年も続きます。これはもう、好きじゃないとできません。『DEATH STRANDING』の時、リンゼイ・ワグナーさんは僕にとって青春時代の憧れの人で、出演作品も持っていますが、担当になった若いスタッフは彼女のことを知りません。でも、毎日毎日、彼女のキャラクターを作っていくと、最後にはそのスタッフの席にブルーレイボックスが置いてあって、毎日見ているうちにファンになりました、と言っていました(笑)。

つまりはこんな感じでやっていて、オーディションで決めることもありますが、繋がりを大切にしています。

──『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』で特に気に入っているキャストのパフォーマンスがあればお聞かせください。

ニールとルーシーです。ニール役のルカさんは『マーティン・エデン』という映画に出ていて、僕がその映画についてのコメントを依頼されて書いたんです。そうしたらルカさん本人からメールが届いて、子どもの頃から僕のファンだということで、付き合いが始まりました。ニールはクリフを超えなければならないキャラクターで、演じたマッツ(・ミケルセン)さんを超える人なんているのか、と。そこでルカさんのことを思い出してオファーをしたら、快く「やりましょう」と言ってくれました。

同じ頃、ニールの相手役であるルーシーのキャストも探していたのですが、コロナ禍もあってなかなか見つかりませんでした。そうしたらルカさんが、「相手役が決まっていないなら、ウチの奥さんはどう?」と。そのアリッサ(・ユング)さんと会ったらとてもいい感じで、カウンセラーの役柄としても抜群でした。ニールとルーシーはふたりきりのシーンが多くて、ルカさんとアリッサさんの夫婦ならではの間合いというか、関係性がすごくよかったですね。撮影はロサンゼルスにあるSIEの大きなスタジオでやりましたが、そこにはメイクだったり記録を取る人だったり、何をしているかわからない人まで、たくさんの人がいるんですよ。ルカさんとアリッサさんのふたりのシーンは、みんなが静かに見ていました。それくらいよかったです。

──喪失や悲しみといった感情的に深いテーマが描かれているように感じましたが、これは監督の個人的な経験に基づくものでしょうか。

僕の中から出てくるものなので、半分はリアルな体験で、半分はフィクションです。孤独感とかもそうですし、死んでしまった人がどこからきたのかとか、そのほかにもプライベートなことからきています。

──制作現場で最もやりがいを感じたのはどのような部分でしたか?

コロナ禍で孤立して企画書を作っていたのは、かなり辛かったです。しんちゃん(新川洋司氏)が週に1回来るくらいで、ほとんどは顔のない人たちと仕事をしていたので。今もリモートの人はいて、その状況でも完成間近になりましたが、あの頃はもう無理だと思っていましたね。

パフォーマンスキャプチャーは2021年にロサンゼルスで始めましたが、当時は現場でご一緒するのが禁止でした。リモートで東京とロスのスタジオに繋いでいるものの、演技の説明ができないんですよ。スマホとかタブレットとか、あらゆるカメラを駆使してやりましたが、もう気が狂いそうでしたね。そんなとき、知り合いに「窓」を作った人がいたんです。「窓」は扉みたいなモニターで、大きなスマホだと思ってください。モニターの向こうにはロスのスタジオが見えていて、音声も双方向でやり取りできます。それを二組貸してもらって、なんとか収録することができました。

それでもやっぱり開発は大変でした。例えば、隣のデスクでスタッフが作っているなら状況が見えるし、ああしてこうしてと指示したり、仕様変更もすぐに伝えられますよね。それがリモートでは週に1回とか月に1回とかの報告になるので、問題が発覚したときにはかなり手遅れになります。チームでの開発は、双方向でなければいけないんです。

では最後に改めて。これは繋がりのゲームです。今回は皆さんとも会えましたし、この繋がりが消えることはありません。もっと深くもできますし、その体験と『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のバーチャルな体験を重ね合わせて、リモートではないリアルなコミュニケーションを楽しみましょう!

【レポート】小島監督のこだわりが詰め込まれたコジマプロダクションのオフィス

プレビューイベントはコジマプロダクションで行なわれ、そのオフィスを案内してもらう機会があった。開発拠点としての機能性だけでなく、小島監督のクリエイティブなこだわりが詰め込まれており、まるでアトラクションを体験しているようでもあった。

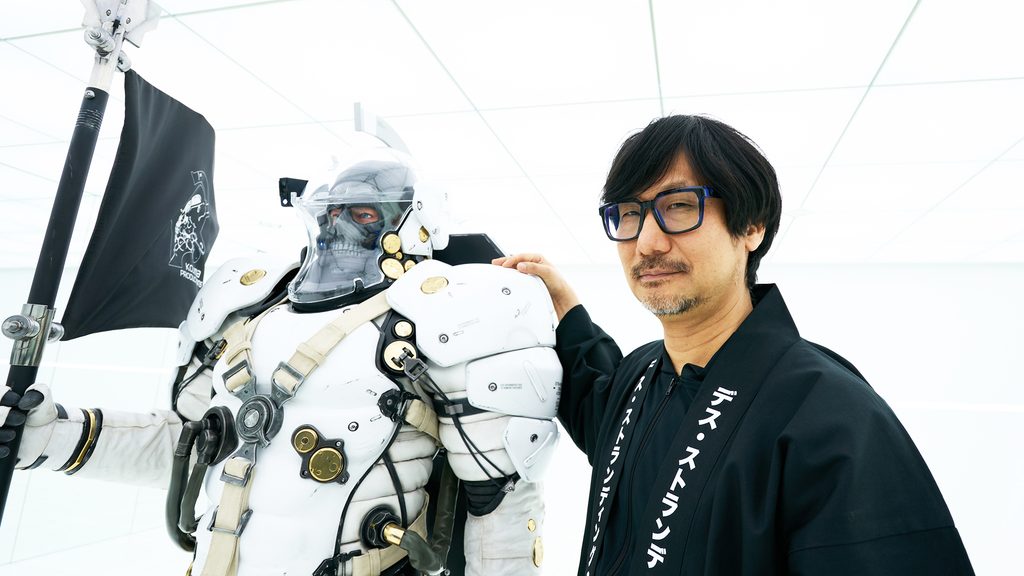

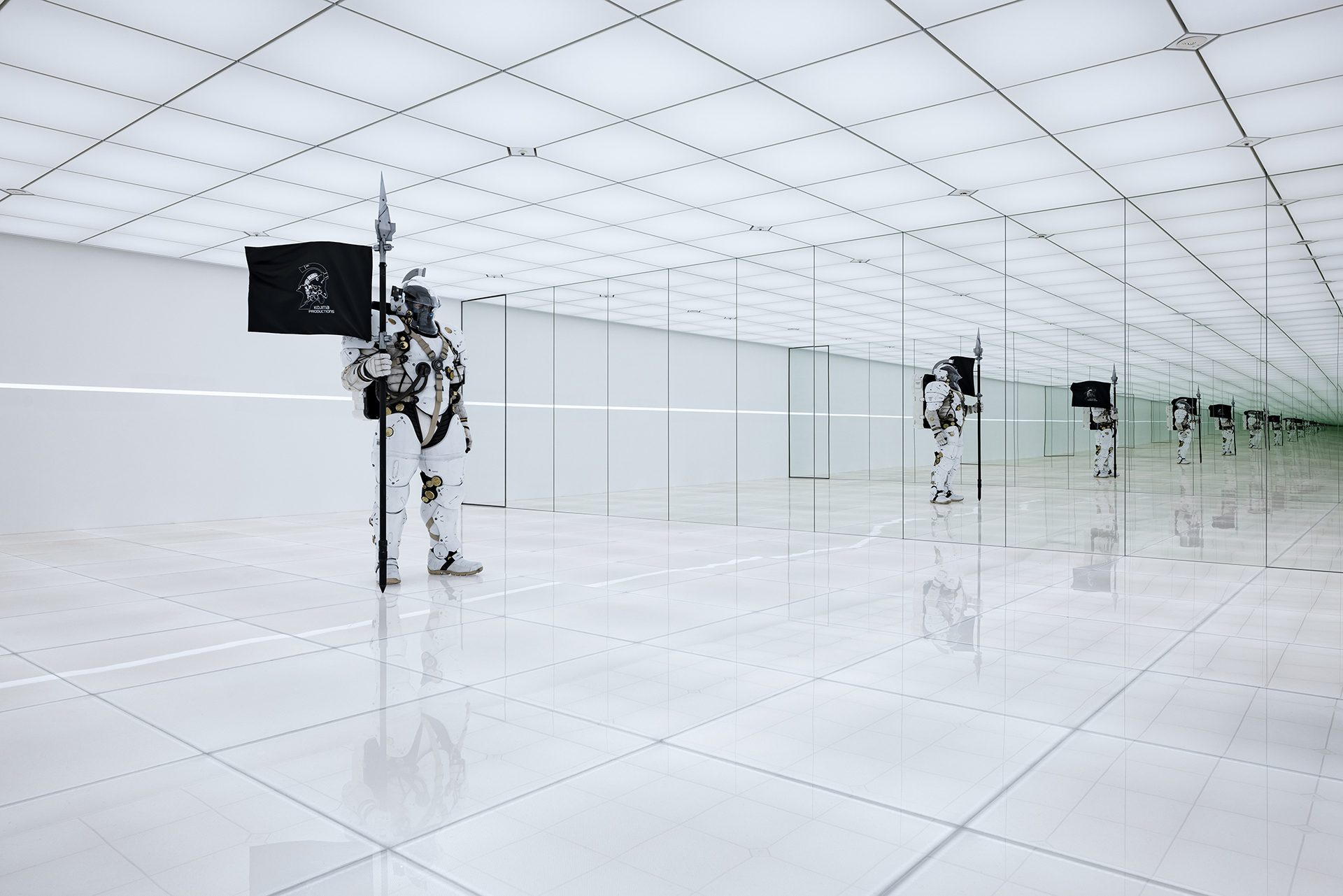

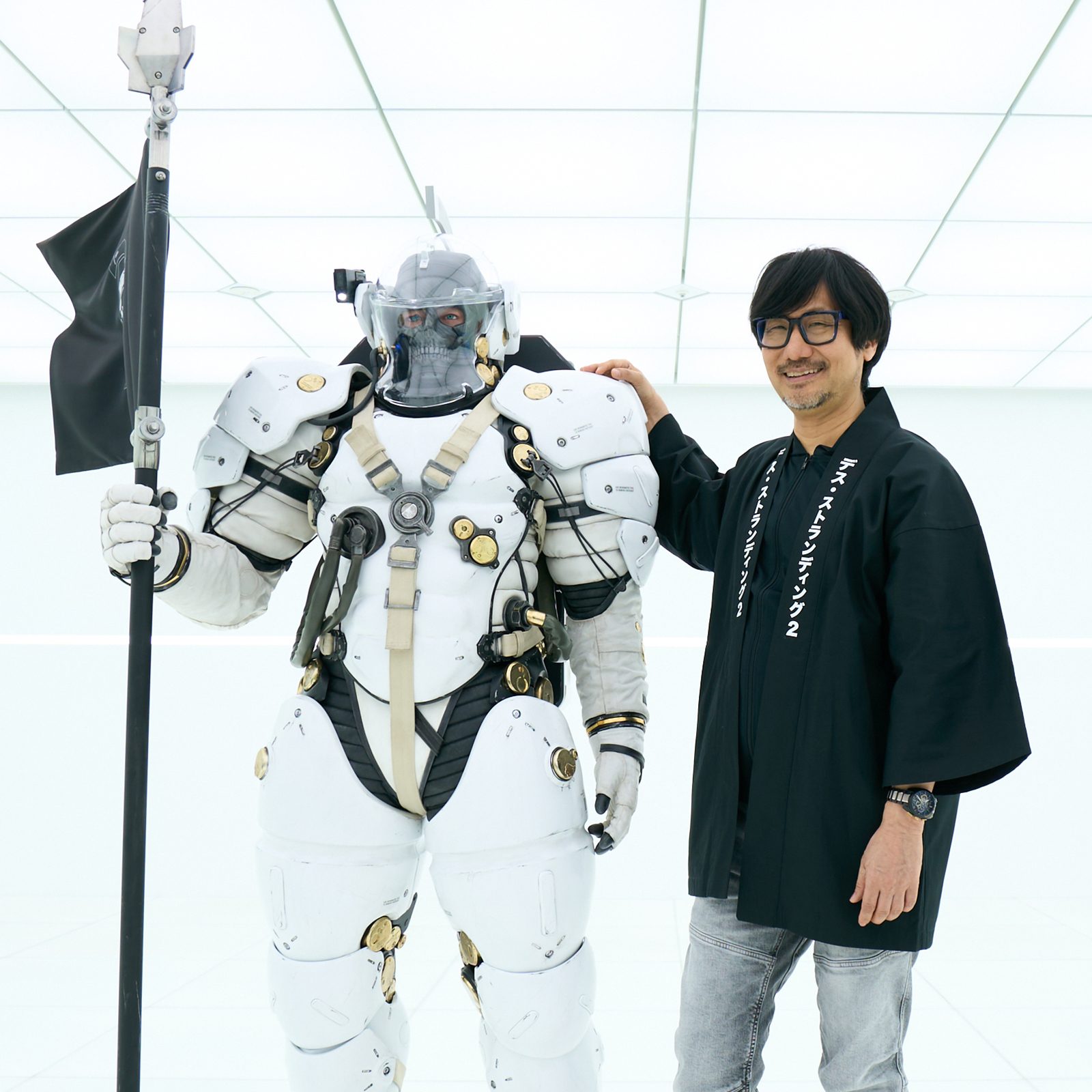

エントランス

オフィスのエントランスは「ルーデンス部屋」とも呼ばれている。コジマプロダクションのシンボルであるルーデンスの等身大スタチューは、小島監督と新川洋司氏が日本の映画会社ともに作った。部屋の左右の壁は鏡張りになっており、覗き込むと合わせ鏡が空間を増幅させ、向かって左側が過去、右側が未来、中央は現在を意味している。映画『2001年宇宙の旅』『燃えよドラゴン』からインスピレーションを受けて作られた。天井と床からの照明で照らされた空間は、まさにホワイトルーム。スタッフが出社した際、ここで頭を真っ白にしてから仕事をしてほしいという思いも込められているという。

アーカイブ

エントランス右側の壁は隠し扉のように開く部分があり、アートや原画、制作資料などが展示される「アーカイブ」につながっている。アメリが首にかけていたキープは世界にふたつしかなく、ひとつはここに、もうひとつはリンゼイ・ワグナーさんの元に置かれている。また、スタジオを設立したばかりの小島監督がゲームエンジンを探していた際、Guerilla GamesからDECIMAエンジンを提供されており、そのときに渡された木箱も展示されていた。

VIPルーム

月面基地の会議室をイメージして作られたVIPルーム。正面モニターはリモート会議にも使われ、相手側からはまるで月面基地にいるかのような景色に見える。

フレキシブルルーム

普段は、小島監督や社員がストレッチなどの運動をするために使われている。オプティカルというスーツで簡単なモーションキャプチャーを撮ったり、アニメーターが動きのチェックをしたりすることにも利用され、壁の一部が鏡張りになっている。

音声収録スタジオ

最大4人に対応する音声収録スタジオ。『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の日本語音声の収録はここで行なわれた。前作の日本語音声収録はさまざまなスタジオで収録されたが、声優が集まって掛け合いの収録を効率的に行なえるようにするため作られたという。また、小島監督のポッドキャストラジオ「コジ10 小島秀夫の最高の10時にしよう」(TBSラジオで毎週月曜日22時放送)の収録が行なわれることもある。

アーティストルーム

スタジオを訪れた声優などの控室に使われる。

コントロールルーム

主にサウンド制作に使われるコントロールルーム。周囲に7基、天井に4基、サブウーファー1基、合計12基のスピーカーを擁する。音声収録スタジオに隣接しており、収録のディレクションも行なうことができる。

ラウンジ

ラウンド型の会議室。壁には窓型スマートディスプレイ「Atmoph Window」がかけられ、以前のオフィスにあった1/2スケールのルーデンスが置かれた廊下の映像が映し出されている。その廊下を小島監督が歩く様子もランダムで流れるようだ。

撮影スタジオ

通称「YouTube部屋」とも呼ばれる撮影スタジオ。グリーンバックやブルーバックといった背景が用意され、YouTube動画の撮影が行なわれる。また、新商品のグッズの撮影が行なわれることもある。

スキャンルーム

67台のカメラによる3Dモデル撮影用のスキャンルーム。ノーマン・リーダスやレア・セドゥといった海外の主要キャストは、より高性能かつ最新設備があるセルビアのスタジオで撮影が行なわれるが、ゲーム内アイテムなどの簡単な3Dスキャンはここで撮影できる。

これらの施設のほか、作品に出演したキャストの写真やスタジオを訪れた著名人のサインが並ぶ廊下は特に目を引き、クラシックな映画館のようなイメージを持たせる。それは小島監督の築いてきた繋がりを示すものでもあり、コジマプロダクションのクリエイティブを支えているのだと感じられた。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』はPS5で6月26日(木)発売。「デジタルデラックスエディション」または「コレクターズエディション」を予約購入いただいた方は、発売日の最大48時間前にあたる6月24日(火)からゲームをプレイできる早期アクセス権が付与される。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の商品情報はこちら

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

(デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ)

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PlayStation 5

・ジャンル:アクション

・発売日:2025年6月26日(木)予定

・価格:パッケージ版 希望小売価格 通常版 8,980円(税込)

パッケージ版 希望小売価格 コレクターズエディション 31,980円(税込)

ダウンロード版 販売価格 スタンダードエディション 8,980円(税込)

ダウンロード版 販売価格 デジタルデラックスエディション 9,980円(税込)

・プレイ人数:1人

・CERO:D(17才以上対象)

PS Blogの『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』記事はこちら

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』公式サイトはこちら

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』をPS Storeで予約購入する

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。