“渡り鳥”の冒険活劇を描いた荒野と口笛のRPG『ワイルドアームズ』

12月3日(月)発売の「プレイステーション クラシック」に内蔵される『ワイルドアームズ』は、ファンタジーと西部劇を融合させた世界観で注目を集めた大ヒットRPGシリーズ第1弾だ。

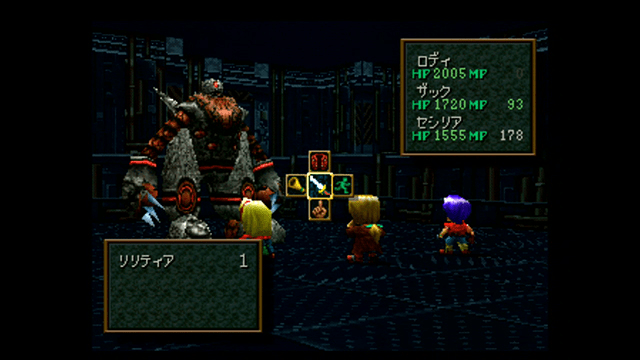

キャッチコピー”荒野と口笛のRPG”を象徴するオープニングは、哀愁漂う口笛が印象的なメインテーマ「荒野の果てへ」と、美しいアニメーションムービーが融合し、ゲームファンから高い評価を得た。フィールドは2Dグラフィックで描かれ、3人の主人公がアクションRPG並みの多彩な動きでギミック攻略やミニゲームを繰り広げる。一方で、バトルシーンは3Dポリゴンで表現。コマンド入力式のオーソドックスでわかりやすいバトルを、迫力あるカメラワークで楽しむという当時としては新しい試みも。

数々の斬新なゲーム性を取り入れ、名作RPGとして語り継がれる『ワイルドアームズ』。その開発会社メディア・ビジョンの代表取締役であり、プロデューサーとして携わった福島孝氏に、こだわりや当時の思い出をうかがった。

メディア・ビジョン株式会社

代表取締役社長

福島孝氏

マカロニウエスタン風の世界観は熱海の温泉で生まれた!?

──福島さんが『ワイルドアームズ』開発にどう携わられたのか、改めてお聞かせください。

プロデューサーとして、開発のクオリティやスケジュールの管理を中心に関わりました。『ワイルドアームズ』は、メディア・ビジョンを設立してから早いタイミングで作ったタイトルなので、私も現場でバリバリと仕事をしていました。

プロモーション活動もたくさんやりましたね。セーブ機能付きの体験版を出して話題になりましたが、その提案もソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE/当時)にさせてもらいましたし、「プレイステーション」のオリジナルRPGということで、『ワイルドアームズ』単体での発表会を開かせてもらいました。当時、「プレイステーション」初期ならではの盛り上がりがあって、各メディアが応援してくれたことが思い出されます。

──『ワイルドアームズ』の企画は、どのようにして生まれたのでしょうか。

企画の原点で言えば、私とプランナー、プログラマー、グラフィッカーの4人で行ったブレスト合宿になります。熱海の温泉に2泊3日。ブレストをしてお酒を飲んで、ブレストをしてお酒を飲んで……。今では考えられませんね(笑)。20年以上前のことなので、具体的にどんなアイデアが出たかはあまり覚えていませんが、マカロニウエスタン風の世界観はそこで決まっていたと思います。

──『ワイルドアームズ』が「プレイステーション」の名作RPGとして語り継がれるようになった理由はどこにあるとお考えでしょうか。

第一に、”荒野と口笛のRPG”と呼ばれた世界観が、それまでになかった新しいものでした。RPGといえばハイファンタジーな世界観が多かった中で、マカロニウエスタン風の古いようで新しい、なんとも言えない世界観をうまく表現できたと思います。

あとは、作り手としてのこだわりでしょうか。水たまりを歩くと足跡が出て消えたり、ニワトリを持ち上げて投げることができて、ぶつけたニワトリが他のニワトリにまたぶつかったり。ゲームの進行に影響しないけれど、細部まで手をかけた丁寧なゲーム作りを心掛けました。この新しさとディティールの部分が、ユーザーに受け入れられた理由になったかと思います。

──当時、「プレイステーション」で発売されたほかのRPGタイトルをどのように見ていましたか?

『アークザラッド』と『ポポロクロイス物語』は、『ワイルドアームズ』を含めて「プレイステーション」の三大RPGという打ち出し方をされていましたが、やはりライバルとして見ていました。お互いに意識していたでしょうし、シリーズ化されていく中で、より良い作品にしたいという刺激になっていたと思います。SCE側のプロデューサーも別々でしたし、意識しないわけはなかったでしょうね。

今、スマートフォン向けアプリとして『ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ』が配信されていますが、『アークザラッド R』も今年同じくリリースしています。当時から今も変わらず、気になるタイトルです(笑)。

「プレイステーション」らしさを表現した3Dバトル演出

──フィールド上は2Dグラフィックで描きつつ、バトルシーンではポリゴンを使った3Dで表現するという、「プレイステーション」らしい新たな試みが見られましたが、どのような工夫がありましたか?

「プレイステーション」を代表するRPGを作るというコンセプトだったので、何らかの形できちんとした3Dを表現したいと思い、バトルで3Dを作り込むことにしました。

「プレイステーション」での3D表現でいえば、以前に『クライムクラッカーズ』というゲームを作っていましたが、これはダンジョン内でのアクション要素が強いゲームでした。『ワイルドアームズ』は本格RPGにおける3D表現を目指していましたし、バトル中のキャラクターも複数登場します。同じ3Dでも、感覚はまったく違うものでしたね。

「プレイステーション」以前のハードでは表現できなかったことであり、私たちにとって初めての経験でした。そこで最初に感じたのは、バトルフィールドがまさに空間だったことです。高さと奥行きがあって、360度見回せる。3Dなので当たり前ではありますが、モニターの中に本当の空間があることを実感できる、初めての感覚でした。

カメラワークや演出の考え方は、2Dと別物です。同じモーションに同じエフェクトを付けたとして、カメラはどこから撮るのか。後ろから、横から、下からあおりで、あるいはキャラクターの動きに合わせてカメラも動かすのか。ひとつの空間の中で、一番効果的な表現を構築するのは大変でした。

今では当たり前のことばかりでも、当時はゼロからのスタートだったので、常にやりがいを感じていました。見栄えのするカメラワークを考えると同時に、テンポ感も大事です。3Dになって、いろいろな動きを見せる必要はありますが、演出にこだわりすぎるとゲームプレイのテンポが悪くなってしまいます。演出とユーザーが快適にプレイできるバランスには、かなり気をつけました。

──苦労したところは多かったようですね。

開発途中のものをいろいろな方にプレイしてもらって、たくさんのフィードバックをいただきました。それを受けて、かなりの作り直しをしたのは本当に大変でしたね。でも、その作り直しがあったからこそ、クオリティを上げることができましたし、シリーズ化につながる完成度を実現できたと思います。

SCEさんにもご迷惑をおかけしましたが、「クオリティがアップするなら開発期間を延ばしてもいい」と、非常に優しい言葉をいただきました(笑)。こんなやり取りも、今では難しいことですね。

作品の中に息づくスタッフそれぞれのこだわり

──遊び心のあるゲームデザインは魅力となりました。あのユニークさを生んだ開発環境はどのような雰囲気でしたか?

今のような大規模な開発体制ではなく、少人数で作っていたので、意思の疎通はしやすかったです。遊び心から出たアイデアを、わざわざ会議を開いて確認するまでもなく、同じフロアでスタッフどうし「こうしたい、ああしたい」と意見を出し合い作っていました。その雰囲気が『ワイルドアームズ』らしさを生んだと言えるかもしれません。

さきほど話した水たまりの足跡やニワトリのアイデアも、プランナーが主導したというよりは、プログラマーが自由な発想で作ったものです。たくさんのミニゲームも、プランナーひとりで考えたわけではなく、プログラマーやグラフィッカーも一緒になってアイデアを持ち寄ってできました。現場のワイワイ感というか、スタッフそれぞれがワクワク感を持って作っていたと思いますし、私もその中で仕事をするのは楽しかったです。

──遊び心といえば、怪獣を連想させる隠しボスもファンのあいだでは有名です。

グラフィッカーが特撮もの大好きだったんです。当時を振り返ると、あのデザインを私もよく通したとものだと思います。海外メディアが40~50人集まるインタビュー企画で、モンスターデザインのコンセプトを聞かれたときも、私はそのまま「●●●●マンです」と答えてしまいました。とくにお咎めはなかったのですが、時代が変わった今なら問題ありますよね(笑)。

──『ワイルドアームズ』の楽曲はとても印象的であり、当時のユーザーから完全版サウンドトラックの発売が熱望されたほどでした。なるけみちこさんが作る楽曲の魅力をどのようにお考えでしょうか。

“なるけ節”と言われる独特の魅力、それに尽きると思います。私やゲームデザイナーの金子(彰史)さんは、メディア・ビジョンを設立する前から、なるけさんと一緒の会社で仕事をしていました。『ワイルドアームズ』の時点で、金子さんはなるけさんの良さを理解していて、その魅力を引き出せる環境にあったのは大きかったと思います。メインテーマ「荒野の果てへ」はシリーズの代表曲になっていますし、そこから派生した名曲もたくさん生まれました。

──近年はSIEタイトルの楽曲によるコンサートも開催されていますが、ユーザーの方々からの反応などはどのように感じていますか?

「ワイルドアームズ」シリーズ単独のオーケストラコンサートを開催してもらったとき、私もゲストとして参加しました。なるけさんのトークに感動して泣いている方がいて、本当に今でも愛されているんだと実感しました。

驚いたのは、20代の方もコンサートに来ていたことです。『ワイルドアームズ』を発売当時にプレイした方なら、年齢層はもっと上がると思いますが、若い方がたくさんいました。ゲームを遊んでいた懐かしさだけでなく、楽曲そのものの良さを感じている方が多いということでしょうね。

受け継がれるDNA──時代が変わっても、RPG開発のこだわりは変わらない

──一時期から”JRPG”という言葉が生まれ、日本におけるRPGを取り巻く環境は様変わりしました。当時と今を比べて、RPGの置かれている状況をどのようにお考えでしょうか。

私自身は、JRPGというものをあまり意識したことがありません。メディア・ビジョンは、スタッフをワールドワイドで採用しており、アジアはもちろん、ロシアなどヨーロッパ、ブラジルからも面接を受けにきてくれます。そこで彼らから聞くのは「JRPGを作りたい。だからメディア・ビジョンで働きたい」という言葉です。日本でRPGを作り続けてきた私にはJRPGのイメージはありませんが、海外のゲーマーは日本のRPGというものを強く意識しているのだと感じました。

彼らにとって、『ワイルドアームズ』はJRPGを象徴するタイトルのひとつになっています。海外のRPGと比べたときの違いは、表現方法ならリアルよりもトゥーンを使った描き方、ストーリーでは夢や冒険を題材にした少年漫画的な雰囲気といったところでしょうか。これは『ワイルドアームズ』も当てはまることなので、言われて納得する部分ですね。

──メディア・ビジョンさんがRPG開発にこだわる理由とは何でしょうか。

RPGの中には、ストーリー、キャラクター育成、シミュレーション、アクション、パズルや戦略など、さまざまなジャンルのゲーム性があります。私は、それらが複合された完成度の高い作品がRPGだと考えていたので、そこを目指して作ってきました。その意味で『ワイルドアームズ』は私たちの原点であり、現在のゲーム制作にも活かされています。

今の新しいゲームを作っているスタッフには、『ワイルドアームズ』が好きで入ってきた人が多くいます。いろいろなタイトルを作ってきた中で、ユーザーさんが「メディア・ビジョンらしさ」を感じてくれているのは、『ワイルドアームズ』を開発した当時からのDNAが今に受け継がれているからだと思います。

──再度、または新たに、本作をプレイされるユーザーにメッセージをお願いします。

『ワイルドアームズ』は、メディア・ビジョンが魂を込めて作ったゲームです。その魂やDNAは今も受け継がれていて、メディア・ビジョンのすべてが詰まった作品になっていると思います。以前遊んでくれた方も、初めての方も、『ワイルドアームズ』らしさを感じながらじっくり楽しんでいただきたいです。

——————————————

©1996 Sony Interactive Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。