DualSense Edge™ ワイヤレスコントローラーは、プロレベルのトーナメントからシングルプレイタイトルまで、プレイヤーそれぞれのプレイスタイルに適したゲーム体験を実現する全く新しいコントローラーだ。PlayStation®5向けに開発され、多くのカスタマイズオプションが用意されている。

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー 機能紹介映像 | PS5

交換可能なスティックキャップ、2種類の背面ボタン、L2/R2ボタンのトリガーのストローク(深さ)を調整できるL2/R2 ストップスライダー、ボタンのリマッピング機能をはじめ、スティックの感度やデッドゾーンの調整、トリガーエフェクトの強さの調整、さらにはカスタムプロファイルの作成と切り替えをシームレスに行なうコントローラー上のユーザーインターフェイスなど、さまざまな機能を利用できる。

このコントローラーの特徴や圧倒的なカスタマイズ機能、カスタムプロファイルの設定などの解説と、ゲームで実際に使ってみたプレイインプレッションをお届けしよう。

DualSense Edge ワイヤレスコントローラーの7つのポイント

① なじみのある形状とスリップ防止のインナーグリップ

本コントローラーは、スリップ防止のインナーグリップが採用されているため、操作の快適さが向上している。また、PS5に付属のDualSense® ワイヤレスコントローラーに近い形状をしているのも大きなポイントだ。そのため、DualSense ワイヤレスコントローラーからDualSense Edge ワイヤレスコントローラーに交換しても違和感なく操作できる。もちろん、ハプティックフィードバック、アダプティブトリガー、内蔵マイク、モーションコントロールといった、DualSense ワイヤレスコントローラーの特徴であるさまざまな機能も内蔵。

▲左がDualSense Edge ワイヤレスコントローラー、右がDualSense ワイヤレスコントローラー。形状が近いため、乗せるだけで充電できるDualSense™ 充電スタンドがそのまま使えるのもうれしい。

②交換可能なスティックキャップ

本コントローラーには、左右のアナログスティックに装着できる「標準キャップ」「ロードームキャップ」「ハイドームキャップ」という、3種類のスティックキャップがふたつずつ付属している。これらのスティックキャップは、好みに合わせて簡単に交換可能だ。

標準キャップは、DualSense ワイヤレスコントローラーのものとほぼ同じ。ロードームキャップはシャフト部分の高さこそ標準キャップとほぼ同じだが、ヘッド形状が中央部の盛り上がった凸型に。ハイドームキャップはシャフト部分が標準キャップよりも高く、ヘッド形状が凸型となっている。

▲左から、標準キャップ、ロードームキャップ、ハイドームキャップ。

ロードームキャップとハイドームキャップの特徴となる凸型のヘッド形状は、高いグリップ力と安定性を実現。さらに、ハイドームキャップはシャフト部分の高さが増すことで、アナログスティックを倒す際の幅が物理的に広くなり、より繊細な角度調整ができるようになる。FPSやTPS、そしてレースゲームなど、シビアな操作が求められるゲームでオススメだ。

③左右のトリガーの深さを物理的に調整できる

本コントローラーはL2トリガーとR2トリガーそれぞれの押し込める深さを、背面にあるL2/R2 ストップスライダーでお手軽かつ物理的に3段階で調整できる。一番深くした場合は、DualSense ワイヤレスコントローラーのトリガーとほぼ同じ感覚になる。トリガーを押し込む深さが操作にダイレクトに反映されるゲームの場合は、深いままのほうがいいだろう。

逆に一番浅くした場合はL1ボタンやR1ボタンを押した際のように、通常のボタン操作の感覚でトリガーを使うことができるようになる。トリガーを押し込む深さに関係なく弾が発射されるようなFPSやTPSではR2トリガーを浅くすることで、より素早い射撃が可能になるはず。プレイするゲームや自分のプレイスタイルに合わせて、最適なトリガーの深さを探ってみよう。

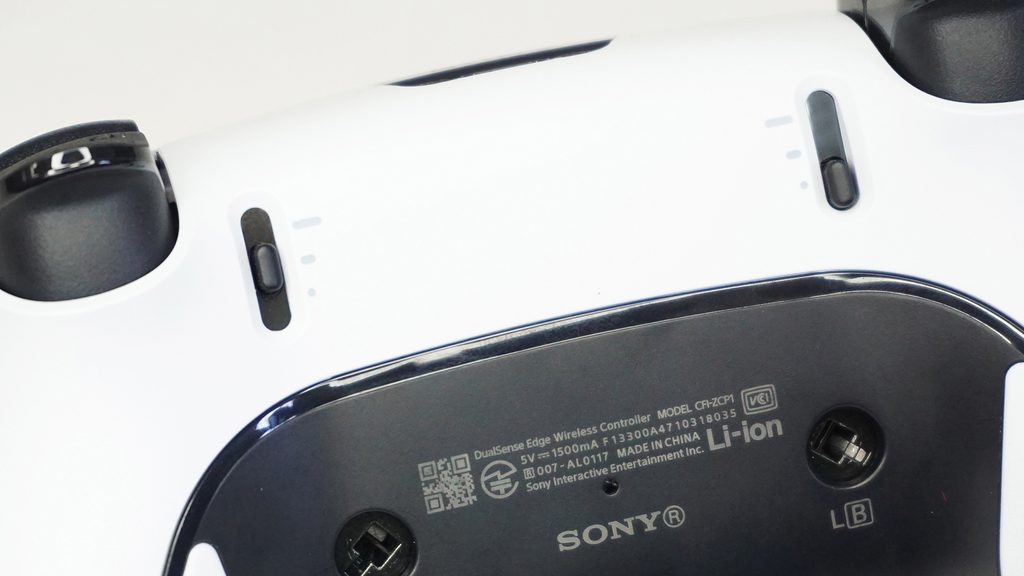

④ふたつの背面ボタンが増設可能

背面にはふたつのスロットがあり、そこにアタッチメントを装着することでふたつの背面ボタンを増設できる。使用可能なボタンを増やすことができるのも、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーならではの特徴だ。

▲背面にあるふたつのスロット。ここにアタッチメントを装着することで背面ボタンが使用できるようになる。

増設した背面ボタンには、△○×□ボタンはもちろん、L1/R1ボタン、L2/R2トリガー、L3/R3ボタン、方向キーの上下左右、タッチパッドボタン、そしてオプションボタンの機能を自由に割り当てることができる。主に親指で操作する△○×□ボタンや方向キーを背面ボタンに割り当てれば、左右のアナログスティックを操作しながらでもそれらのボタン操作ができる。

装着できるアタッチメントはコンパクトな形状の「ハーフドーム背面ボタン」と、長く平らな形状の「レバー背面ボタン」の2種類となっている。

▲左がハーフドーム背面ボタン、右がレバー背面ボタンのアタッチメント。

どちらのアタッチメントを装着した場合でも、背面ボタンは基本的に中指で使用することになる。しかし、使用感は装着したアタッチメントによって異なるので、好みに合わせて使い分けてみよう。

ハーフドーム背面ボタンを装着した場合

レバー背面ボタンを装着した場合

もちろん左右の背面ボタンで異なるアタッチメントを装着することも可能。また、プレイするゲームによっては背面ボタンをあえて増設しないという選択もできる。

⑤カスタムプロファイルの切り替えなどで使用する「Fnボタン」

左右のアナログスティックの下に、ファンクションボタン(Fnボタン)が配置されている。Fnボタンを押したままにすると「ファンクションメニュー」が開き、対応したボタンを押すことで、ボタン割り当てやスティック感度などを設定したカスタムプロファイルを切り替えたり、ゲーム音量やチャットバランスを調整したりすることができる。

▲Fnボタンは左右のアナログスティックの下にある。背面ボタンとは違い、Fnボタンには他のボタンの機能を割り当てることはできない。

▲ファンクションメニューはゲームのプレイ中でも開くことが可能。

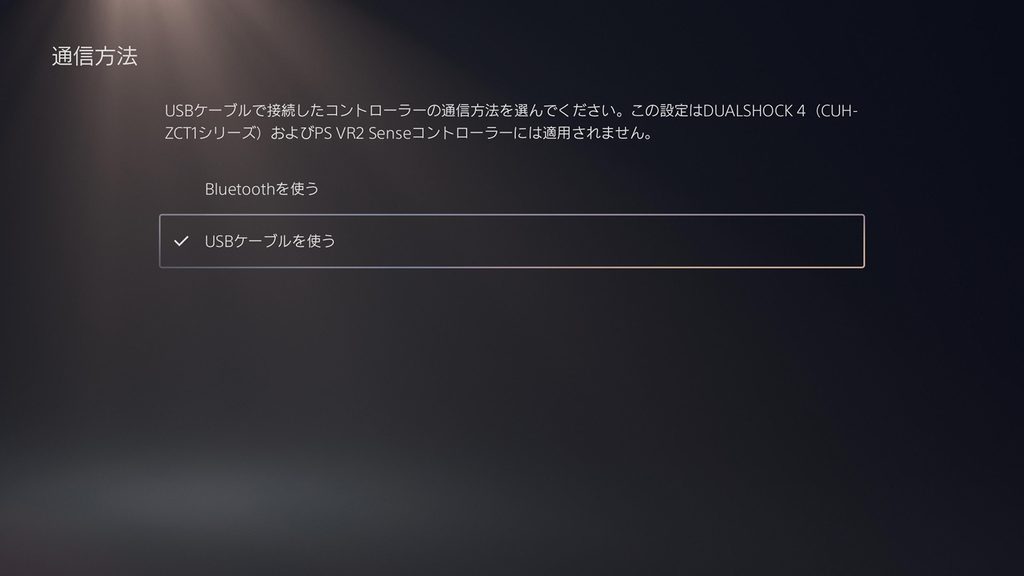

⑥有線接続で使用することも可能

ワイヤレスだけでなく、USBケーブルを用いた有線接続で使用することもできる。その際はPS5のホーム画面から、「設定」→「周辺機器」→「コントローラー(全般)」→「通信方法」へ進み、「USBケーブルを使う」を選択しよう。

また、付属しているUSB編み込みケーブル(Type-C)とコネクターカバーを使えば、プレイ中にコントローラーからUSBケーブルが外れないように、コントローラーとUSBケーブルをロックすることもできる。

▲コネクターカバーを開けたところと、USB編み込みケーブル(Type-C)。USBケーブルは長さが2.8メートルと、長めなのがうれしい。

▲コネクターカバーを取り付けたUSBケーブルを、本コントローラーに接続したところ。コネクターカバーのスライダーを動かして、「LOCK」と「UNLOCK」を切り替えることができる。

⑦高品質な携帯用ケースにまとめて収納できる

スマートで頑丈なシェル型の携帯用ケースが付属しており、コントローラーはもちろん、これまでに紹介したスティックキャップや背面ボタンのアタッチメント、USBケーブルやコネクターカバーなどの付属品をまとめて収納することができる。ちなみに、背面ボタンを付けたままでもコントローラーを収納することが可能だ。

携帯用ケースの後ろ側にあるカバーは、ケースを閉じたままでも開けることができる。カバーの位置には収納したコントローラーのUSB端子がくるため、コントローラーをケースに収納したままUSB接続で充電することができるのもうれしい。

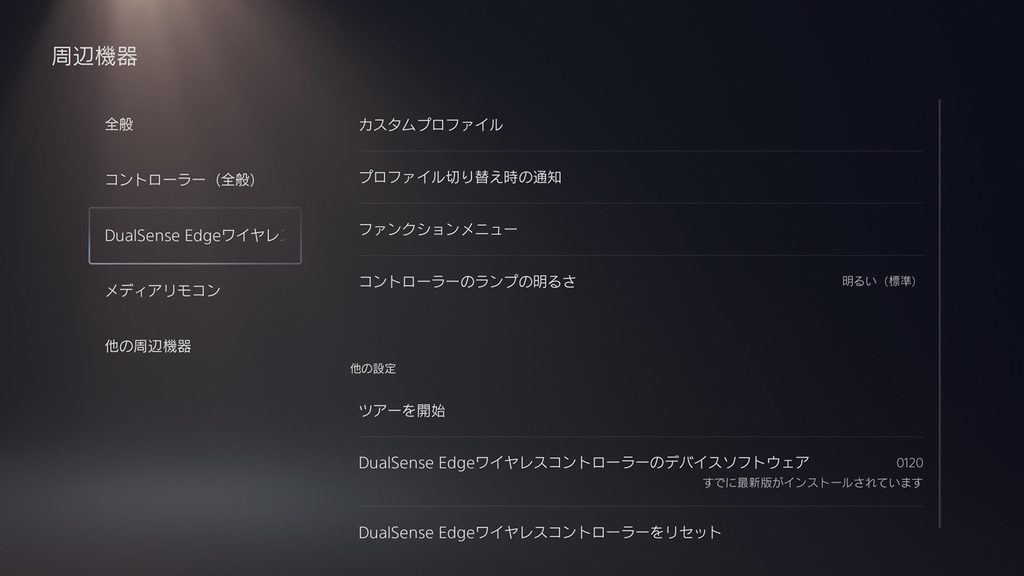

ボタン割り当てやスティック感度などのカスタムプロファイルをPS5で設定しよう

初めてコントローラーを使用する際は、PS5とのペアリングが必要となる。まずはPS5本体の電源をオンにして、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーをUSBケーブルで接続しよう。そして「PSボタン」を押すとDualSense Edge ワイヤレスコントローラーの電源が入ってペアリングが行なわれ、コントローラーが使用可能になる。

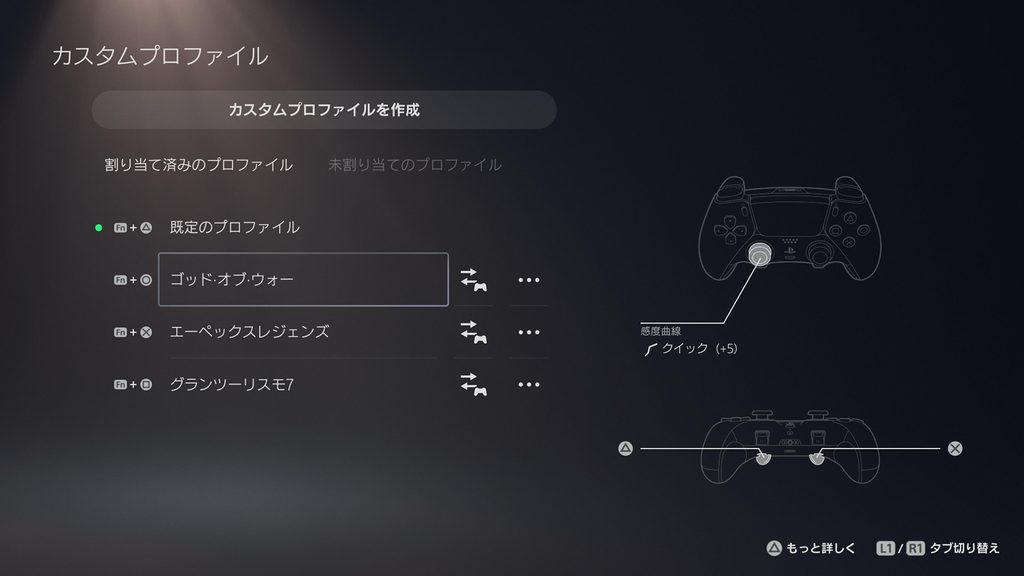

ペアリングを行なったコントローラーを使用していると、PS5のホーム画面から「設定」→「周辺機器」と進んだ先に「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」という項目が新たに追加される。ここから、ボタン割り当てやスティック感度などのカスタムプロファイルが設定可能だ。

設定したカスタムプロファイルには名前をつけることができ、30個まで保存できる。よく遊ぶゲームのカスタムプロファイルはショートカットに登録しておけば、Fnボタンを押しながら対応したボタンを押すだけで素早く手軽に切り替えることができる。なお、ショートカットには最大3個のプロファイルを割り当てることが可能だ。

カスタムプロファイルの設定でできること

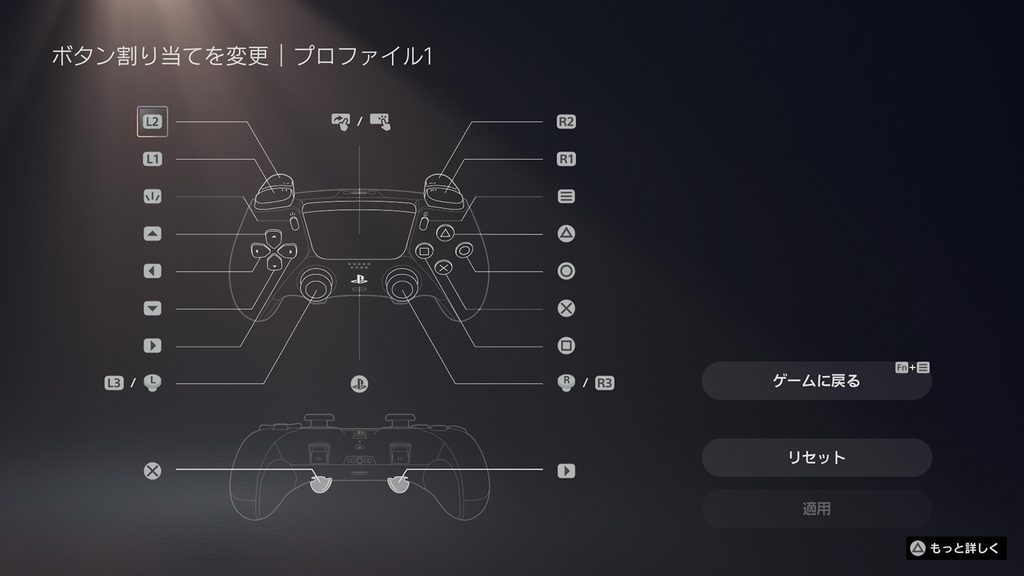

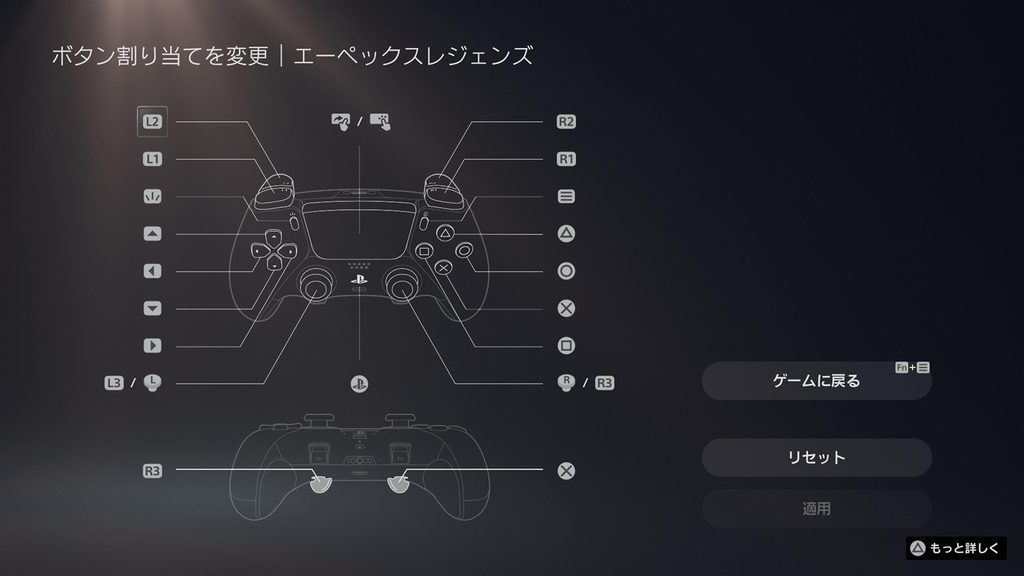

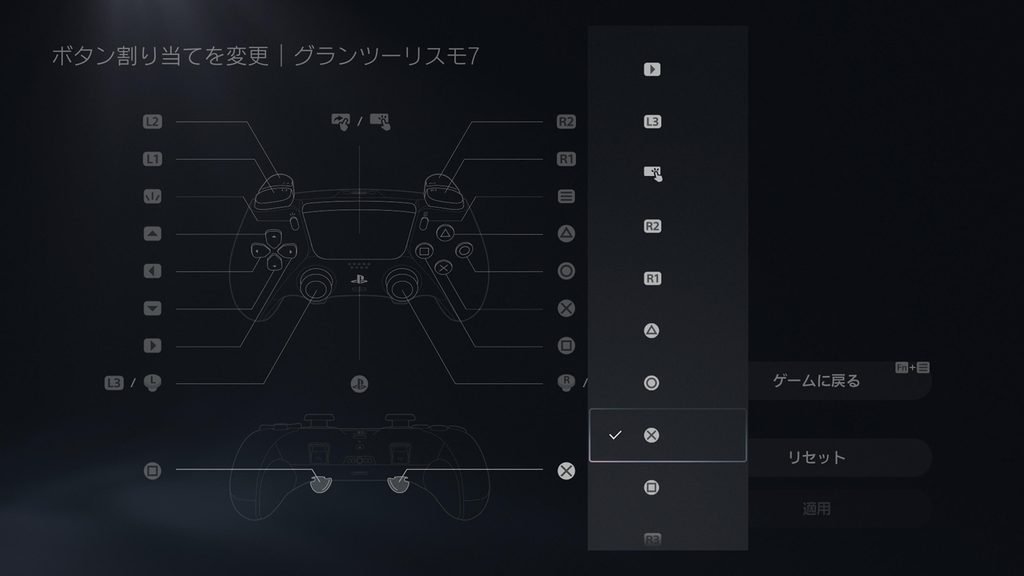

ボタン割り当ての変更

△○×□ボタンや方向キーの上下左右といった既存のボタンや、増設した背面ボタンの割り当てを、自由に変更できる。一部のボタンを使用できなくすることで誤入力を防いだり、アナログスティックの左右を入れ替えたりといった、細かなカスタマイズも可能だ。

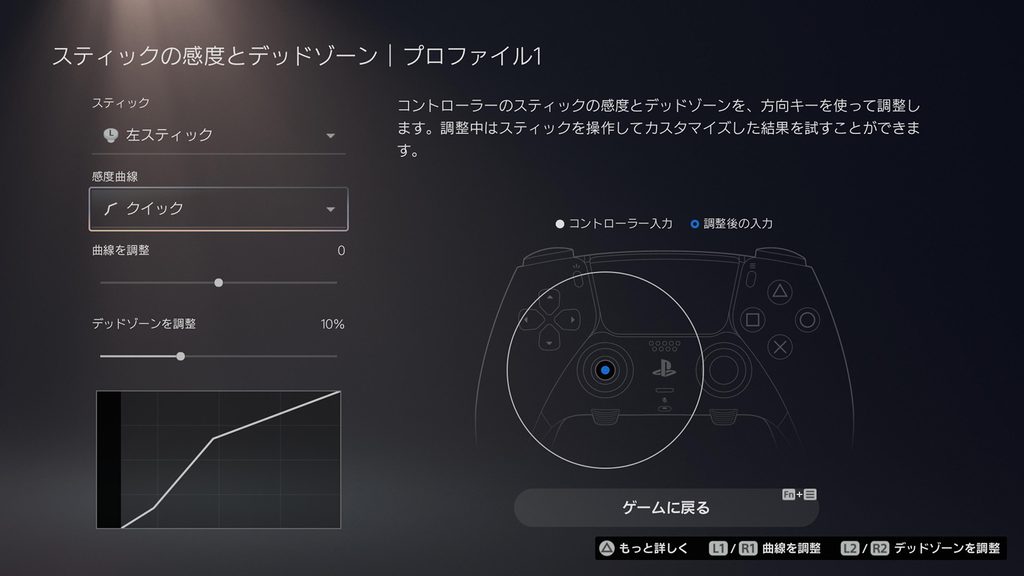

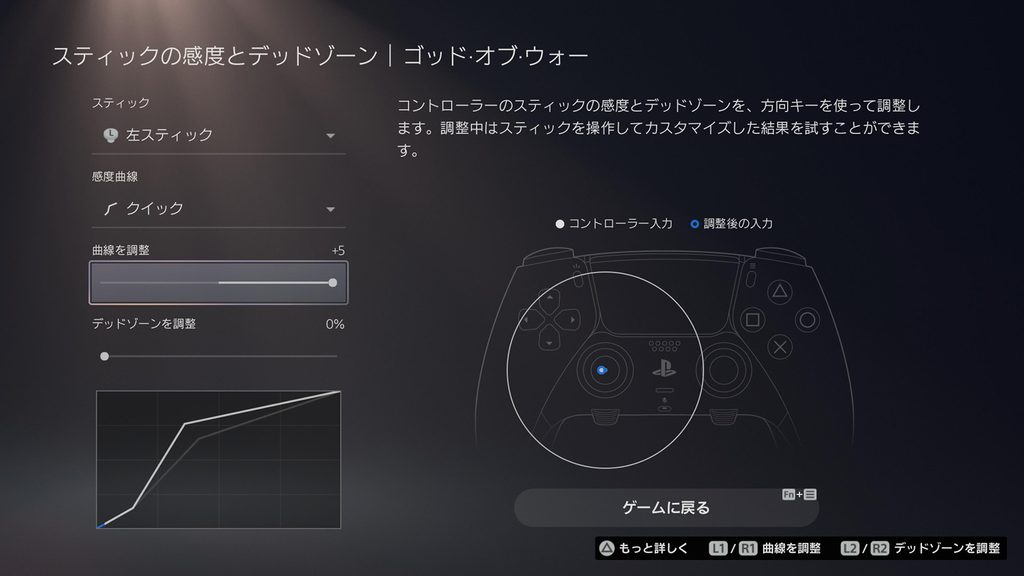

スティックの感度とデッドゾーンの調整

左右のアナログスティックそれぞれの感度と、デッドゾーン(未使用部分、遊び)を調整できる。わずかな操作で大きく反応する「クイック」、わずかな入力を精細にコントロールできる「高精度」といった設定が用意されており、その中から選ぶだけで手軽にわかりやすく感度を調整できるのがうれしい。また、そこからさらに細かい調整もできるので、じっくりと自分や遊ぶゲームに合った設定を探すことができる。

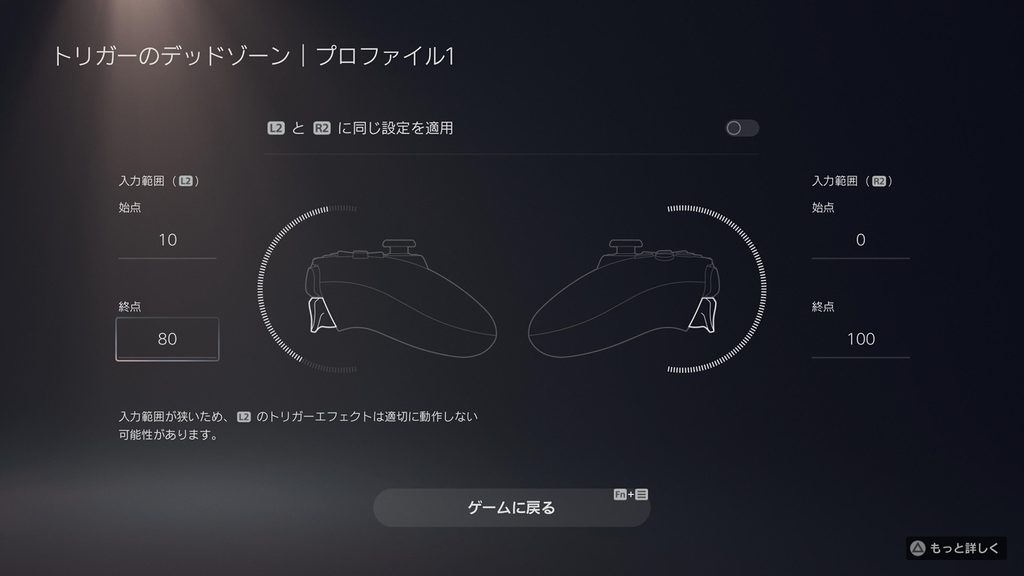

トリガーのデッドゾーンの調整

L2トリガーとR2トリガーのデッドゾーンを個別に調整できる。始点を標準の「0」から上げるとトリガーの引き始めに遊びができて誤操作を防ぐことができ、終点を標準の「100」から下げることで標準よりも小さな力でトリガーを目一杯引いたときと同じ効果を得られる。トリガーの押し込める深さを物理的に3段階で調整可能な、コントローラー背面のL2/R2 ストップスライダーと合わせて調整してみよう。

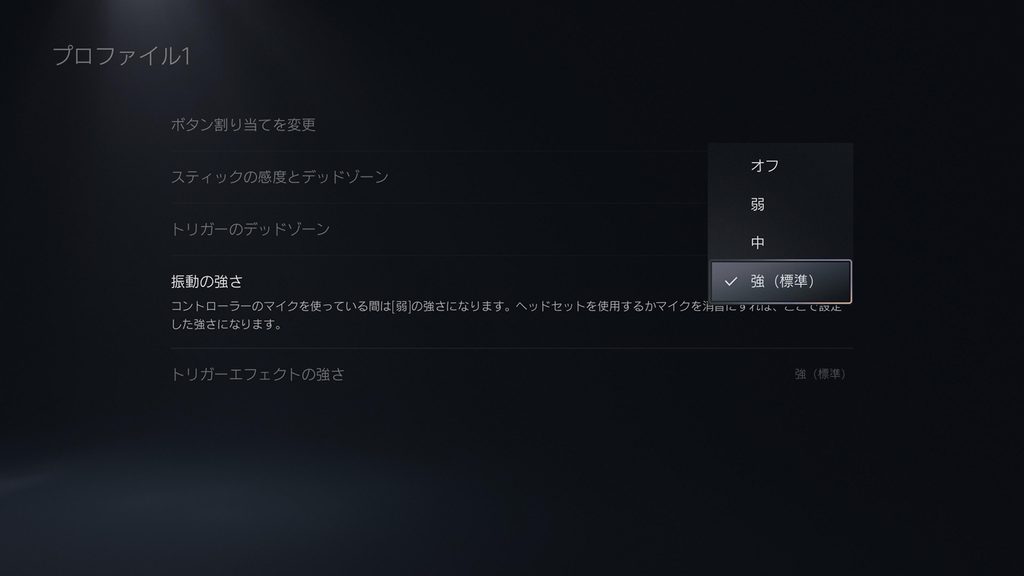

振動とトリガーエフェクトの強さの調整

本コントローラーの振動の強さや、L2トリガーとR2トリガーのアダプティブトリガーによる抵抗力の強さを調整できる。DualSense ワイヤレスコントローラーと同じく、「強(標準)」「中」「弱」と「オフ」から選択可能だ。

プレイインプレッション①アクション編──『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

ここからは、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーを使って実際にゲームを遊んでみた感触をお伝えしよう。最初のタイトルは、北欧神話の世界が舞台のアクションゲーム『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』だ。

アナログスティックとトリガーの設定

まずはアナログスティックのスティックキャップをどれにするか考えてみた。ここは使い慣れたDualSense ワイヤレスコントローラーの操作感とはあまり違うものにしたくなかったので標準キャップで、とも思ったが、高いグリップ力と安定性を求めて、左右ともロードームキャップを選択してみる。

また、移動でよく使用する左アナログスティックは、少しの傾きだけで反応するように感度を「クイック」に設定。さらに感度の曲線も+5にして、より少ない力で素早い移動操作ができるようにしてみた。右アナログスティックの感度は、あえてデフォルトのままだ。

トリガーの物理的な深さを調整するストップスライダーは、照準モードへの切り替えで使用するL2トリガーを一番浅い設定に。そして、R2トリガーのヘビーアタックは、トリガーをグッと押し込んで重い攻撃を放つ感覚が好きなため、DualSense ワイヤレスコントローラーとほぼ同じとなる一番深い設定にしてみる。もちろんこれも一番浅い設定にし、ボタンを押すような感覚でヘビーアタックを使用できるようにするという手もあるが、好みの問題だろう。

背面ボタンの設定

頭を一番悩ませたのは、背面ボタンの割り当てだ。『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』のデフォルトでは方向キーが武器の切り替えとなっており、これを背面ボタンに割り当てるメリットは薄いかもしれない。それよりも、よく使用する×ボタンの回避、△ボタンで発動する武器の能力や斧の引き寄せを割り当てたほうがよさそうだ。そこで、右の背面ボタンに×ボタンを、左の背面ボタンに△ボタンを割り当ててみる。

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』のプレイフィールは?

感度を高くした左アナログスティックの使い勝手はとても良好で、クレイトスを機敏に動かせるのがうれしい。前後や左右の切り返しも心なしか軽快となり、敵の攻撃を避けやすくなっていると感じた。また、L2トリガーを浅い設定にしたおかげで、照準モードへ素早く切り替えることができる。そしてどちらもあまり力を入れずに操作できるので指にかかる負担が小さく、長時間のプレイでも疲れにくそうだ。

戦闘中に右アナログスティックでカメラを操作しながら、背面ボタンに割り当てた×ボタンと△ボタンを使用できるのも大きなポイント。周囲の状況を確認しながらの回避や斧の引き寄せ、そして武器の能力発動がとてもやりやすく、さまざまな状況に対応しやすくなっていた。

もちろん、今までの操作とは異なるので最初は戸惑ってしまったのだが、慣れてくるとこれまで以上に快適かつ爽快な戦闘が楽しめるようになっているという手応えが感じられる。また、試しに左の背面ボタンへ照準モード切り替えのL2トリガーを割り当ててみたのだが、これによって左手の人差し指をL1ボタンに集中できるため、とっさのガードやパリィがやりやすくなった。背面ボタンの割り当ては操作感を大きく変える要素なので、これからもベストな設定を探してみたい。

ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク

(ソニー・インタラクティブエンタテインメント/好評発売中)

プレイインプレッション②FPS編──『エーペックスレジェンズ』

次は、一人称視点のバトルロイヤルシューティング『エーペックスレジェンズ』で本コントローラーを使用してみた。本作は、もともとゲーム内でアナログスティックやトリガーの感度、デッドゾーン、ボタン配置などを細かく設定できるため、すでに自分好みの設定を見つけている人は多いかも? だが、それにDualSense Edge ワイヤレスコントローラーならではのカスタマイズ要素を加えることで、さらに快適にプレイできるようになるはずだ。

アナログスティックとトリガーの設定

アナログスティックのスティックキャップは、左をロードームキャップ、そして右をハイドームキャップにしてみる。左右ともにヘッド形状をグリップ力と安定性に秀でた凸型にすることで滑りにくくし、親指にかかる負担を軽減。また、ハイドームキャップで右アナログスティックを倒す際の幅を物理的に広くし、より繊細なエイムを追求するという狙いだ。

激しい展開についていけるよう、左アナログスティックの感度は「クイック」に。最初は右アナログスティックの感度も「クイック」にしてみたものの、反応がよすぎて逆に狙いが定めにくかったため「高精度」にしてみた。ゲーム内の「射撃訓練場」では敵から銃弾を浴びせられることもないため、その場で実際にいろいろ確認しながら調整できるのがうれしい。

トリガーの物理的な深さは左右どちらも一番浅くし、照準モードへの迅速な切り替えと、素早い射撃を目指してみる。これだけで少ない力によるトリガー操作を実現できるので、トリガーのデッドゾーンは調整せずにそのままだ。

背面ボタンの設定

デフォルトのボタン配置では、しゃがみが○ボタン、近接攻撃の格闘がR3ボタンに設定されているのだが、これではしゃがむ際にカメラ操作をする右アナログスティックから親指を離すことになってしまう。そのため、スムーズに移動する方法のひとつとしてよく使用されている設定が、コントローラーのしゃがみボタンと格闘ボタンを入れ替える「ボタンパンチャー」というプリセットだ。このボタン配置をベースに、背面ボタンを含めた割り当てを思案してみる。

「ボタンパンチャー」はカメラ操作の右アナログスティックから右手の親指を離さずにしゃがむことができるのがポイントだが、R3ボタンを押す瞬間はわずかながら右アナログスティックの操作がおろそかになってしまっていた。そこで、左の背面ボタンにしゃがみ動作のR3ボタンを設定。右の背面ボタンにはジャンプ動作の×ボタンを割り当ててみる。なるべく左右のアナログスティックから親指を離すことなく、迅速な移動と周囲への警戒、そして繊細なエイムができるように目指した配置だ。

『エーペックスレジェンズ』のプレイフィールは?

実際に遊んでみて最初に感じたのは、左右のアナログスティックの使いやすさだ。凸型のヘッド形状は親指が滑りにくく、普段よりもソフトな力加減でキャラクターを操作できる。また、ハイドームキャップを装着した右アナログスティックは「高精度」設定の感度調整も相まって、スムーズに狙いが定められるように感じた。

物理的に浅くしたトリガーは従来のDualSense ワイヤレスコントローラーとは操作感が大きく異なるものの、ボタン操作のような感覚で扱えるため、照準モードへの切り替えと射撃がテンポよく行なえる。新たな操作感という点では増設した背面ボタンも同じだが、やはり右手の親指をアナログスティックのカメラ操作に集中できるのはうれしいポイント。使い込んで操作に慣れていけば、より素早い移動やエイムを実現できそうだ。

エーペックスレジェンズ

(エレクトロニック・アーツ/好評配信中)

プレイインプレッション③レースゲーム──『グランツーリスモ7』

最後にプレイしたのは、リアルドライビングシミュレーター『グランツーリスモ7』だ。今回はDualSense Edge ワイヤレスコントローラーを使った感触を試すべく、主に左アナログスティックでステアリング、R2トリガーでアクセル、L2トリガーでブレーキという操作方法でプレイする。繊細なステアリングやアクセルワーク、ブレーキングが求められる本作における、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーの使い心地やいかに?

アナログスティックとトリガーの設定

左アナログスティックのスティックキャップは、もちろんハイドームキャップ。標準の高さのスティックキャップ装着時よりも幅広い角度調整ができるため、さらに繊細なハンドル操作を実現してくれるかも? という狙いだ。右アナログスティックによるカメラ操作はレース中に頻繁に使うものではないので、スティックキャップはお好みでいいだろう。

左アナログスティックの感度は、左アナログスティックの角度とハンドルの切り具合をリンクさせたいため、クセのない「標準」のまま。ただし、ゲーム内「コントローラーセッティング」の「コントローラー操舵スピード補正」に関しては、デフォルトの「0」よりもステアリング操作が機敏になる「4」に設定している。

また、トリガーの物理的な深さは一番深い設定にし、ハプティックフィードバックとアダプティブトリガーをDualSense ワイヤレスコントローラーと同じ感覚で味わえるようにした。

背面ボタンの設定

左の背面ボタンにはシフトダウンの□ボタン、右の背面ボタンにはシフトアップの×ボタンを割り当ててみた。シフト操作はデフォルトの□×ボタンのままで特に問題ないものの、背面ボタンに割り当てることでパドルシフトのような感覚を味わえるのが面白い。

『グランツーリスモ7』のプレイフィールは?

ステアリングの左アナログスティックと、ハイドームキャップの相性は抜群! より繊細なハンドル操作が可能になるうえに、左手の親指が滑りにくくなる高いグリップ力は安定性があり、安心感も得られる。高速コーナーをシビアなステアリングとアクセルワークで華麗に抜けていく気持ちよさが、より増しているような感覚を味わえた。

背面ボタンに割り当てたシフト操作は、慣れないうちはそちらに意識がいってしまってステアリングがおろそかに(笑)。とはいえ、やはりパドルシフトのような感覚を楽しめるのは大きい。バックビューのL1ボタンやサイドブレーキの○ボタンなど、他のボタンの機能を背面ボタンに割り当てるという手もあるが、クルマの運転が楽しくなるだけという設定も、またありだろう。シフト操作がマニュアルのとき限定ではあるものの、ぜひ一度お試しあれ。

グランツーリスモ7

(ソニー・インタラクティブエンタテインメント/好評発売中)

圧倒的なカスタマイズ性によってDualSense ワイヤレスコントローラーよりも快適かつ自分だけのゲーム体験が味わえるDualSense Edge ワイヤレスコントローラー。興味を持った人は、ぜひその使い心地を体験してほしい。

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー公式サイトはこちら

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

© 2023 Electronic Arts Inc.

©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. ”Gran Turismo” logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.

コメントの受付は終了しました。