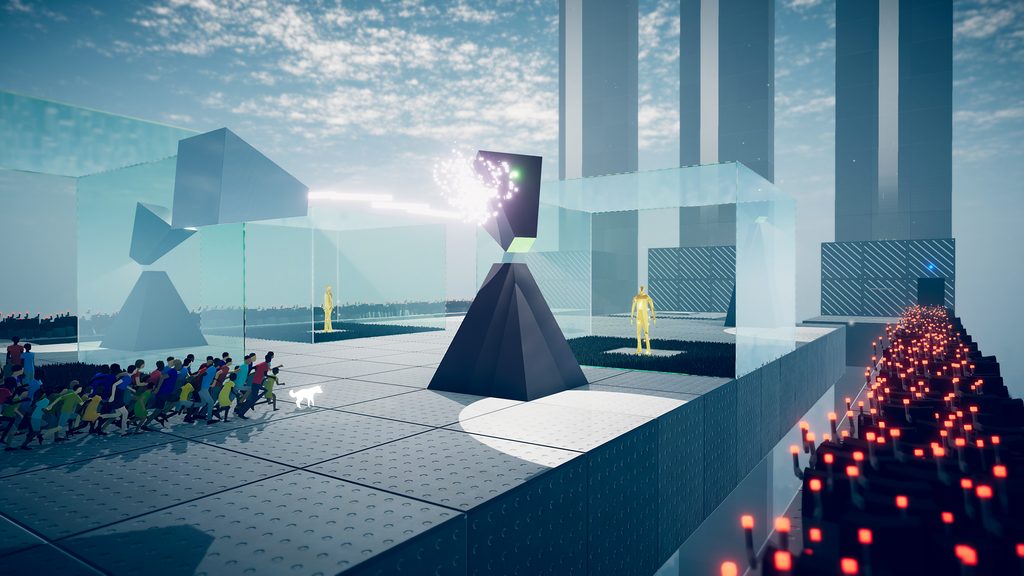

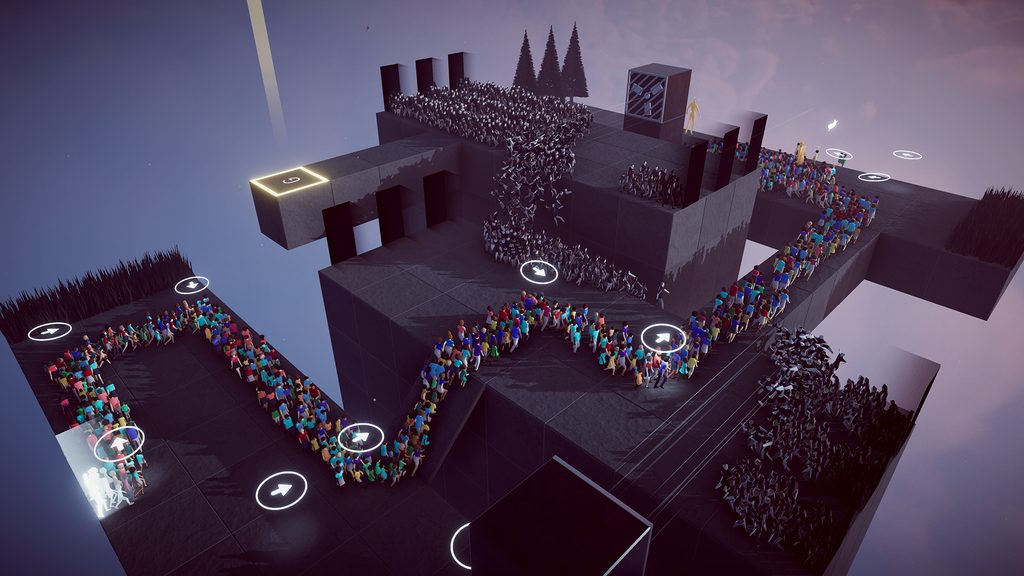

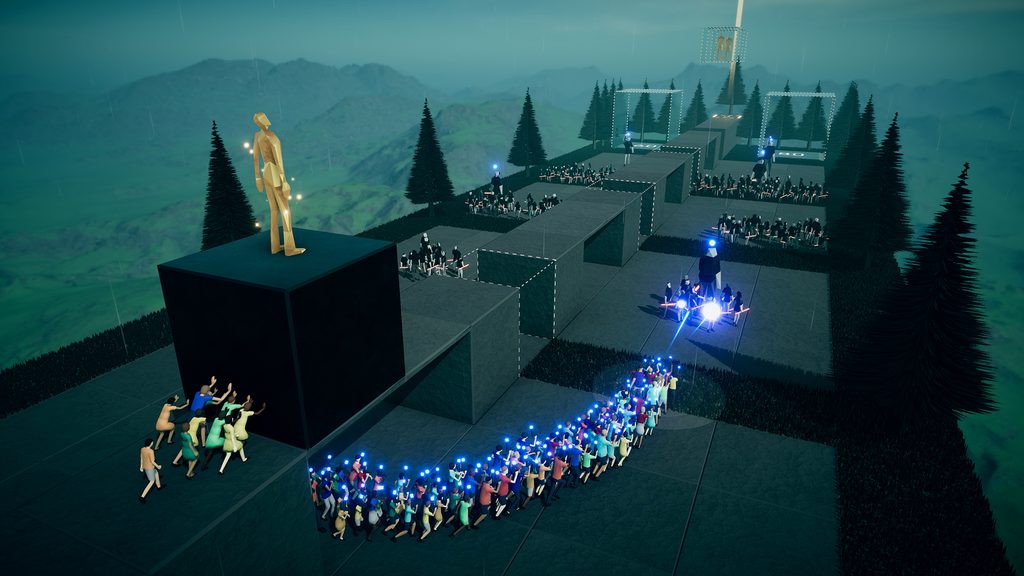

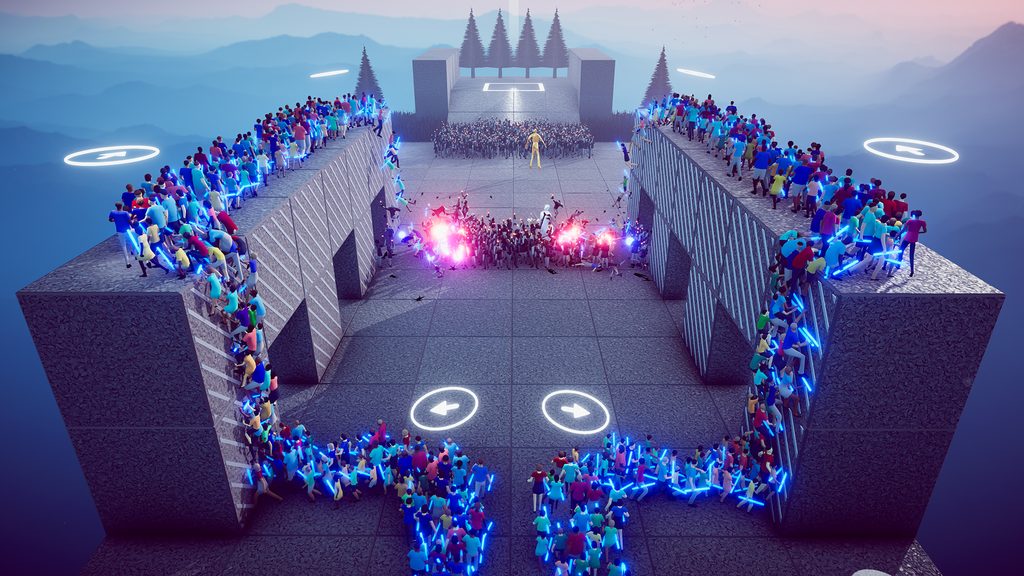

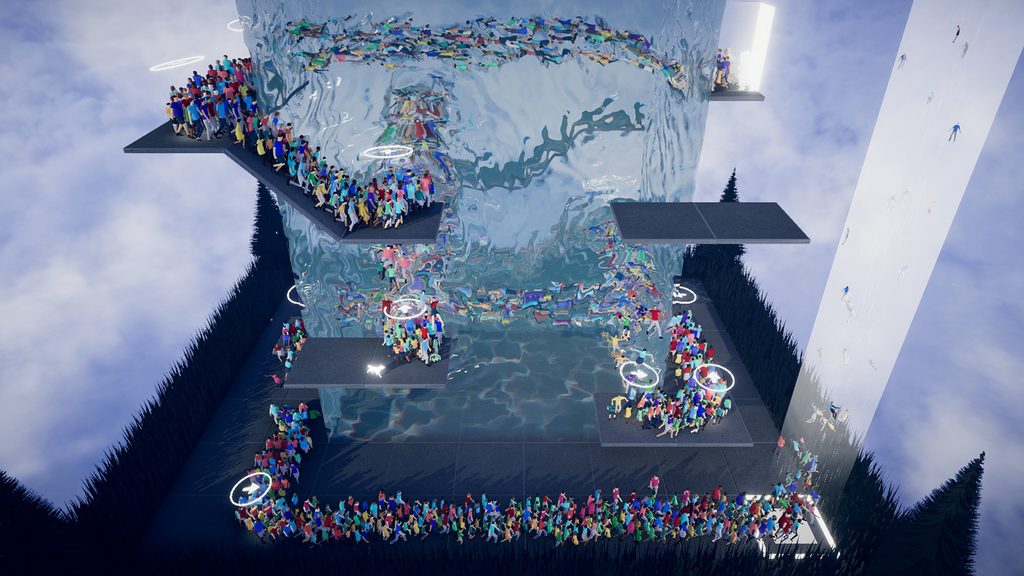

5月16日(火)に発売されたPlayStation®5/PlayStation®4用ソフトウェア『HUMANITY®』は、プレイヤーが柴犬となり、意思も目的も失った人間たちを「光の柱」へと導くアクションパズルゲーム。PlayStation®VR2/PlayStation®VRにも対応し、プレイヤーの指示に従って進む群衆の姿をさまざまな視点から見渡して、新たな次元の遊びを体験できる。

なお、本作は「PlayStation®Plus エクストラ」および「PlayStation Plus プレミアム」を対象としたサービス「ゲームカタログ」でも配信中で、加入者は追加料金なしでプレイ可能だ。

本作はウェブデザイナー/インターフェースデザイナーの中村勇吾氏による初の本格ゲーム作品であり、『Rez Infinite』『テトリス® エフェクト・コネクテッド』などで知られるゲームクリエイターの水口哲也氏が率いるエンハンスがレベルデザイン、プロデュースおよびパブリッシングを担当している。

『HUMANITY』ローンチトレーラー

『HUMANITY』2023年5月16日発売決定トレーラー

こちらの記事もチェック!

本記事では、中村氏と水口氏に、ソニー・インタラクティブエンタテインメント インディーズ イニシアチブ代表の吉田修平がインタビュー、新しいゲームの表現と体験、その深淵を紐解いていく。

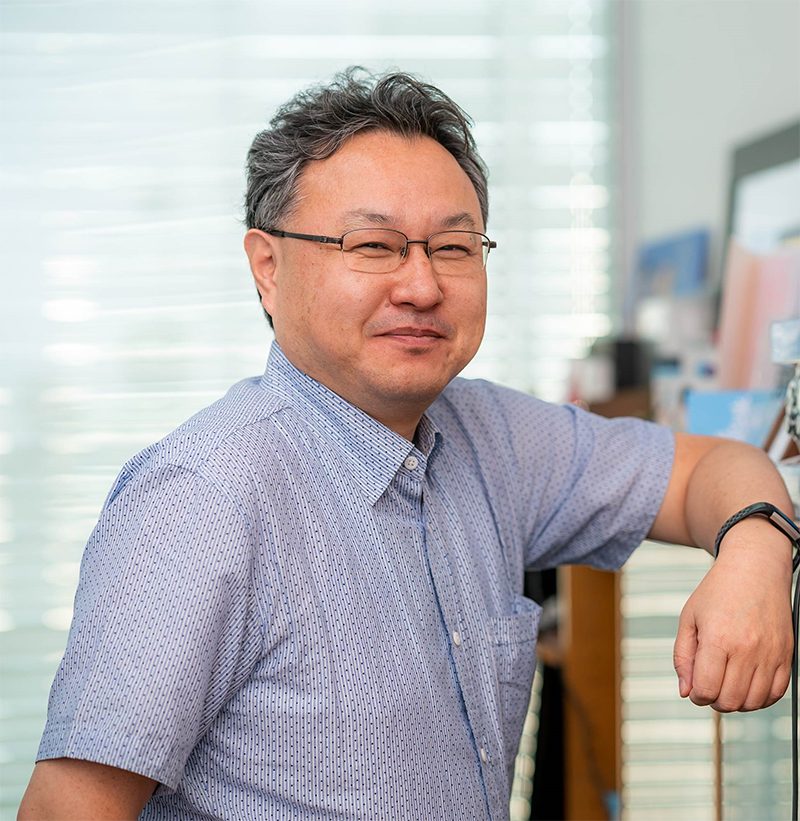

中村勇吾

『HUMANITY』クリエイティブディレクター、アートディレクター、デザイナー、ストーリー制作

ウェブデザイナー/インターフェースデザイナー/映像ディレクター。1970年奈良県生まれ。東京大学大学院工学部卒業。多摩美術大学教授。1998年よりウェブデザイン、インターフェースデザインの分野に携わる。2004年にデザインスタジオ「tha ltd.」を設立。以後、数多くのウェブサイトや映像のアートディレクション/デザイン/プログラミングの分野で横断/縦断的に活動を続けている。主な仕事に、ユニクロの一連のウェブディレクション、KDDIスマートフォン端末「INFOBAR」のUIデザイン、NHK教育番組「デザインあ」のディレクションなど。主な受賞に、カンヌ国際広告賞グランプリ、東京インタラクティブ・アド・アワードグランプリ、TDC賞グランプリ、毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞など。

水口哲也

『HUMANITY』エグゼクティブ・プロデューサー

エンハンス代表/シナスタジアラボ主宰。代表作に、『Rez』(2001)、『スペースチャンネル5』(1999-2002)、音と光の電飾パズル『ルミネス』(2004)、『Child of Eden』(2010)、『Rez Infinite』(2016)、『Tetris Effect』(2018)など。また、「Genki Rockets」や「Hydelic」など、音楽分野でのプロデュースをはじめ、音楽を光と振動で全身に拡張する「シナスタジア・スーツ」(2016)、共感覚体験装置「シナスタジアX1 – 2.44」(2019)など、メディアアート作品も手掛ける。2002年文化庁メディア芸術祭特別賞、2002年欧州Ars Electronicaインタラクティブアート部門Honorary Mention(Rez)、2006年米国プロデューサー協会(PGA)より「Digital 50」に選出される。2017年米国The Game Award最優秀VR賞受賞(Rez Infinite)。

【聞き手】

吉田修平

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

インディーズ イニシアチブ代表

『HUMANITY』の発想の原点は“鳥の群れの動き”

吉田:中村さんは鳥の群れが好きで、そこが発想の原点になっているとのことですが、その話を詳しく聞かせてもらえますか?

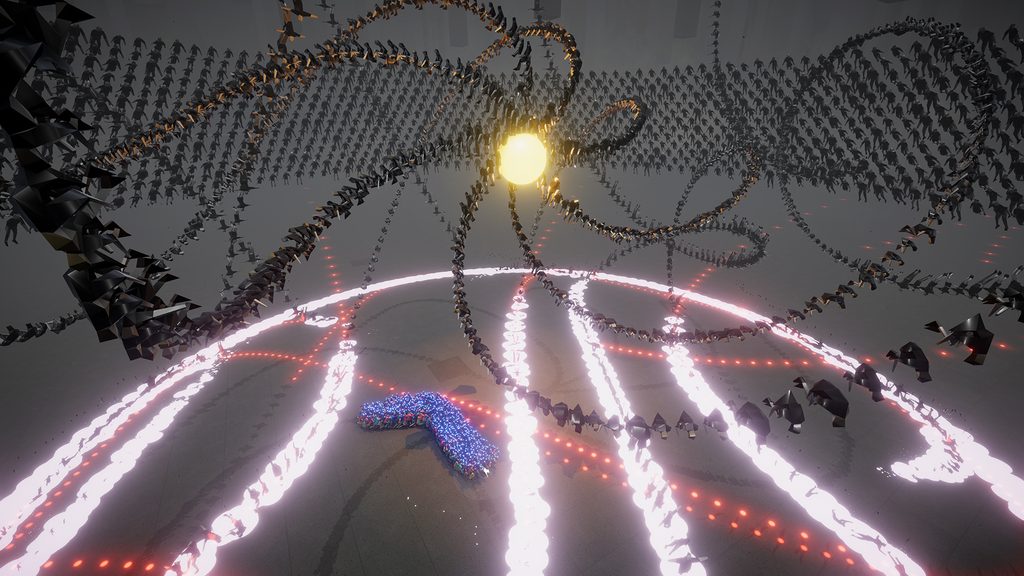

中村:僕はインタラクティブデザインの領域を専門的にやっていまして、コンピュータでプログラミングしながら、いろいろなものを公開したり、ビジュアル的な表現を作ったり、そういうことが好きで仕事にしています。僕みたいな系統の人が通る道で、「ボイド(Boids)」という群れのシミュレーションプログラムがあります。1匹の生き物に着目すると、3つくらいのシンプルなルールをプログラムするだけで、それがつながったときにすごく有機的な動きになります。鳥の場合、それはもう「生きている鳥の群れ」にしか見えなくて、「こんなにシンプルな仕組みなのに、なんて有機的な動きをするんだろう」と、すごく面白いと思ったんですね。

最初はそこから、シンプルな鳥の動きをモチーフにして、ちょっとしたスマホゲームを作っていました。鳥の群れを操作するレーシングゲームみたいなものです。

吉田:どんどん奥に進んでいくゲームですよね。

中村:そうです。普通のゲームなら車が1台ですが、これは300台くらいを操作するようなゲームで。ちょっとミスをしたら100匹くらいやられて、また200匹くらい生き返るような、そういうゲームです(笑)。

吉田:当時のスマホはそれほどパワーがなかったと思いますが、よくそんなにたくさん動かせましたね。

中村:昔からずっと一緒にやっている山健太郎というエンジニアがいまして、彼は限られた機能のプラットフォームで最適化していくことが得意なんです。

吉田:われわれのようなゲームデベロッパーは、ハードウェアの機能から予想できることを超えるものを作って、みんなを驚かせることを考えているので、そのゲームを見たときに似たものを感じました。

中村:僕も消費者としてそれを見てきて、初代のPlayStation®では「こんなに滑らかに動かせるのか」と驚きましたし、それが偉いという価値観を持っていました。そこから、鳥はスマホでやったので、次は鳥とは違う人間なりの群れの動きを、ものすごく大量に動かすシステムを作ろうと思いました。それが『HUMANITY』の始まりです。

吉田:鳥の場合は完全に本能で動いていて、人間の場合は本能とは別に、思考とか社会的ルールも混じっていると思います。人間の群れの動きをデザインするうえで、どこに着目しましたか?

中村:最初に「これだ!」と思ったのは、日本のコミックマーケットで、めちゃくちゃたくさんの来場者が整然と並んで待っている風景です。多くの人々全員が規律を守って動いている様子に、本能だけではない人間独自の動きとして魅力を感じました。

吉田:それはお仕事ではなかったわけですよね。興味を持ってプログラム化してみて、何にしようと思ったのでしょうか。実験とか研究ですか?

中村:僕たちは、仕事は仕事でやりますが、その3分の1とか半分は「なんとなく面白そう」で作っていたりします。スマホゲームを作った体験は面白かったので、これもゲームらしき何かにならないかな? という漠然としたイメージはありました。

吉田:ということは、インタラクティブ的な面白い動きをするWebサイトの広告などを制作している中で、リアルタイムのインタラクティブ性を持つゲームの制作にも関心を持っていたのですね。

中村:はい。Webサイトとかゲームは、プラットフォームの違いだけなので、そこは連続してつながっているものだと思います。

吉田:ツールとしても似ていますよね。FLASHだったりUnityだったり。仕事の延長線上にゲームがあって、ゲーム化も見えていたわけですね。

「これは何かある」から動き出したゲーム化

吉田:水口さんとの出会いは、どんなきっかけでしたか?

中村:僕はゲームがすごく好きで、水口さんのことはセガの時代からゲーム誌などでよく見ていましたから、こんなに面白いゲームを作る人がいるんだと、ひとりのファンでした。のちに一度ご挨拶をさせてもらったことがありましたが、今回の接点になったのはUnityの開発者向けイベント「Unity Developer’s Delight」というイベントです。そこで『HUMANITY』のプロトタイプである人間群衆シミュレーションのデモを、エンジニアの山がプレゼンしたんですが、そこで審査員として参加されていた水口さんから連絡をもらいました。

水口:(中村)勇吾さんとは、文化庁のメディア芸術祭で一度お会いしていましたが、テレビをつければ監修した番組が流れているし、街を歩けば銀座のユニクロの看板などもあるし、いろいろなクリエーションをされているスーパークリエイターとして見ていました。

そのイベントで山さんがデモを見せてくれたのは、2017年の年末だったと思います。そのときにすごいインパクトを受けて、あれだけの人間がスロープを滑り落ちたり、歩いたりジャンプしたり……。しかもタイトルは『HUMANITY』。「HUMANなんとか」とかではなくて『HUMANITY』。つまり人間性というタイトルで見せてきて、すっかり頭に刻まれてしまいました。年末年始を過ぎて、1ヵ月くらい経っても頭から離れないんです。「これは何かある」と、いてもたってもいられなくなって、エンジニアの山さんに「勇吾さんはこれをどうするつもりなのかな?」と聞いてみました。ゲームっぽく見えたところもあったので、ゲーム化に興味があるのかなと。その後、勇吾さんから連絡をもらったら「(ゲーム化に)興味があります」とのことだったので、thaのスタジオに伺って最初のお話をしました。それが2018年の初めのことです。

中村:スマホゲームを自分たちだけで作ったときに知ったのは、世の中にはどうやらインディー向けのパブリッシャーなる存在がいるらしい、ということでした。そういう人たちにアクセスできないかと思いましたが、僕らにはツテが全くありません。ですので、ネットに映像を出してみてパブリッシャーの人たちにコンタクトして、PCで出せないかなと考えていました。小粒でもキラリと光るものを作って、ゆくゆくは水口さんのようなゲームクリエイターの人たちに「面白い」と言ってもらえたらうれしい。そんなことを考えていました。

それがいきなり、ラスボスみたいな人から声をかけてもらって。わらしべ長者的に少しずつ進めようと思っていたら、最初から大きな鯛が釣れました(笑)。

吉田:最初の打ち合わせのときに、「やりましょう」という流れだったんですね。

中村:そうですね。そのときは恰好つけて「検討します」と言いましたが(笑)、やるしかないでしょうという感じでした。

ゲームデザインの難しさをエンハンスがサポート

吉田:中村さんのスタジオはゲームデベロッパーではありませんよね。エンハンスさんとの協力体制については、どのような座組みにしたのでしょうか。

中村:たしかにゲームデベロッパーではありませんが、インタラクティブ表現における技術やデザインに関しては相応の経験がありましたので、「コンシューマゲームのことはよくわからないけど、なんとかなるんじゃない?」と当初は楽観的に考えていました。ですから座組みとしては、僕らが開発で、エンハンスさんにパブリッシャーとしてプロデュースしてもらう形にしました。

ところが、やればやるほど「どうやら僕らが考えているものとは違うぞ」とわかってきまして。ゲームとしてプレイする面白さを生み出すのが素人にはすぐにはたどり着けない領域だということは、わりと早い段階で気づいたので、ゲームデザインに長けた人に見てもらえるよう水口さんに相談しました。そこからエンハンスさんのスタッフに入ってもらうようになりました。

吉田:なるほど。ゲームデザインとかルール設定とか、レベルデザインに慣れた人が必要だとわかって、エンハンスさんが人材補給したということですね。

中村:はい。エンハンスさんが開発に関わる割合が徐々に増えていきましたが(笑)。

吉田:ふたつのオフィスをつなぎながらの開発になっていったわけですね。

中村:コロナ禍でもあったので、全員が自宅からリモートでつないでやっていました。

吉田:私は世界中のインディースタジオと仕事をさせてもらっていますが、今のような話はよく聞きます。『Stray』という猫のゲームがあって、あのアーティストは当初、アセットストアで自分たちのアートを売ろうと思ってサンプル映像を作ったそうです。それを見たアメリカのインディーパブリッシャーが「これは絶対にゲームにしましょう」と連絡してきて、そのためのチーム作りをしました。アーティストだけだったところにゲームデザインの人材を投入して、共同開発してできたのが『Stray』でした。

すごく面白い発想やビジョンを持っている人が世の中にはいて、それをインターネットに出すと、水口さんのような誰かが見つけて「ゲームにしましょう」と言ってくれる。そしてゲームに慣れた人たちとコラボが始まる。

中村:ゲームを作る側もそうですが、その面白さを見出してくれる目利きのような人が重要だと思います。

集団化した人間性の面白さと怖さ

吉田:『HUMANITY』というタイトルは、「人間性とはこういうものだ」という皮肉を含んでいるのかなとも感じました。大量の人間がゾロゾロ歩いているイメージは、全体主義などでの光景にも見えてしまうというか。それを皮肉っているのか、それとも純粋に人間に興味があったのか、どちらを考えて作ったのかすごく気になりました。でも、ゲームに落とし込むには、いろいろなルールを作る必要があって、最初に考えた表現やメッセージ性とは違うものになってしまう恐れもあったと思います。そういった葛藤はありましたか?

中村:じつは最初は、僕が持っているTシャツに描かれている「HUMANITY」というロゴが恰好よくて、なかなかいい文字列だなと覚えていたのが出発点でした。ただ、よくよく考えると「HUMANITY」というのはすごく重い言葉で、人間性というものを自分の日常に投げかけて考えてみると、いろいろな思いが生まれてきました。一人ひとりの人間は、基本的にはみんな大体いい人で、理性的で、ものすごくおかしな人はあまりいません。ただ、これが集団になると途端に変わってくる。政治や戦争、SNSでの炎上騒動など、集団になったときの人間は極端な方向にいってしまいがちです。そういった、人間が集まったときに生まれる新たな特性、というのが『HUMANITY』というタイトルに込めたイメージです。

個ではない群れとしての人間を見たとき、さきほどお話しされたような全体主義的な統一されたイメージが連想されると思いますが、その怖さや極端さは確かに表現の重要なモチーフになっています。

吉田:ゲームにも映像としての怖さは残っていますよね。

中村:最初はもっと怖くて、もっと無慈悲なところがありました。集団から見たひとりの個人がゴミのようなイメージで……。そこから水口さんの助言で、徐々にマイルドな方向に調整していきました。

吉田:ホラーになるとユーザーを選んでしまいますからね。今は犬を操作していて、犬は人間と友達でコミカルな感じもあって、マイルドになっていると思います。

激動の社会を反映した、中村勇吾が描くストーリー

吉田:水口さん自身はプロデュースするのか、もっとゲームデザインも見るのか、どんな立場で参加していましたか?

水口:両方です。プロデューサーとして、そしてレベルデザインチームともコミュニケーションを取りながら、どんなゲームの方向性がいいのかも考えました。良くも悪くも『HUMANITY』というタイトルが付いているので、ゲームのフィジックスとしての面白さ、人間が集団になると起こす行動の面白さ、そして無慈悲な部分もありつつ、そこにどんなストーリーを絡めてレベルデザインしていくか。ストーリーとフィジックスを含めたゲーム性のバランスを考えて、スクラップ&ビルドを繰り返していきました。

大きな流れは2年目か3年目に決まって、そのまま3年くらいの開発期間でリリースしようとぼんやり考えていましたが、コロナ禍が起こったりして社会情勢が大きく変わりました。ある日チーム全体で話したところ、もっと面白くしたい、10年20年経っても「あのゲームは最高だ」と言われるようなクオリティにまで高めたいと、みんなが感じ始めていたと思います。

この5年を振り返ると、社会は激動でした。民主化運動、me too運動、人権運動などのいろいろなうねりがあって、パンデミックや戦争も起こりました。最近はAIの話題も活発で、人間とは何か、人間性はどこに向かうのかとか、時代が大きく揺れました……。そんな中でストーリーはギリギリまでクオリティアップを続けましたね。メンバーがいろいろなアイデアを出しましたが、僕は最後、勇吾さんに今描ける最高のストーリーを描き上げてほしいと思っていました。

プレイを始めてしばらくすると、人間と敵対する「OTHERS」という存在が出てきて、人間とOTHERSはなぜか金色の「GOLDY」が大好きで、それをめぐって少しずつ何かがエスカレートしていく……。その先に、なぜ『HUMANITY』というタイトルを付けたのかが徐々に明らかになっていってほしい。プレイしたときの達成感や楽しさだけではなく、このタイトルをつけることによって、いい意味での「重み」を表現したい。そして、その先に勇吾さんが考える未来への希望があるとしたら、それはどこに向かうのか、プロデューサーとしてすごく興味がありました。

吉田:水口さんはプロデューサーとして、そこまでやり抜こうと決めたわけですね。

水口:勇吾さんはストーリーを描く才能を持っている方です。最初は少し遠慮されてましたけどね(笑)。だけど、いま勇吾さんが感じていることは、世界に伝えるだけの価値やメッセージ性があるから、ぜひ描き上げてほしいとお願いしたら、最後にすごく集中して完成させてくれました。

吉田:私も途中までプレイさせてもらっていて、最初はパズルゲームとしてずっと続くと思いましたが、やはりナラティブがあるんですよね。それがどこに向かうのか、すごくワクワクしています。勇吾さんはデザインワークをするとき、すべてを言わず、見る人に感じてもらうスタイルだったと思いますが、最終的には自分の考えをナラティブに出す形で落ち着いたのでしょうか。

中村:最初は余白が多くて、あとは想像してくださいという感じでした。でも、編集者にお尻を叩かれる作家のように、水口さんから求められて、「もう出ません」というくらいまで絞り出しました(笑)。人間性がテーマなので、現代の人間社会に美しいゴールがないのと同様、明確なゴールは作りにくいのですが、このゲームの世界で、プレイヤーの皆さんが最後までプレイしてよかったと思えるような筋書きにしたかったですね。

水口:本当に最後の最後まで、ストーリーのエンディングまで体験してもらいたいという思いは、僕らの中でも強くなっていったんです。ゲームなので、途中で詰まるところもありますよね。でも、それぞれのステージにヒントビデオがあって、それを見れば必ずクリアできるようになっています。ヒントを見てクリアするのは少し悔しいかもしれませんが、それでも隅から隅までプレイして、エンディングを見てもらいたかったんです。

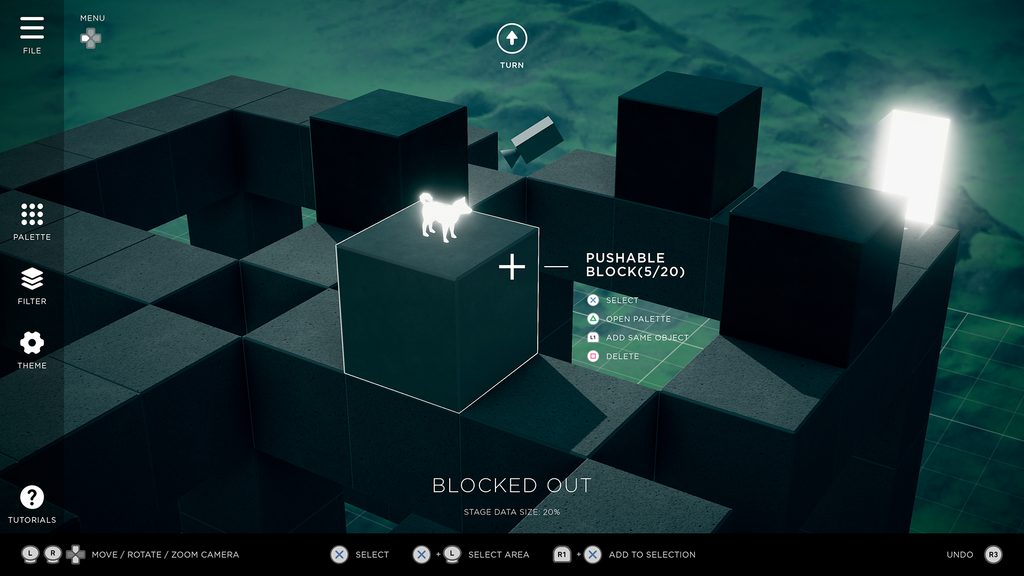

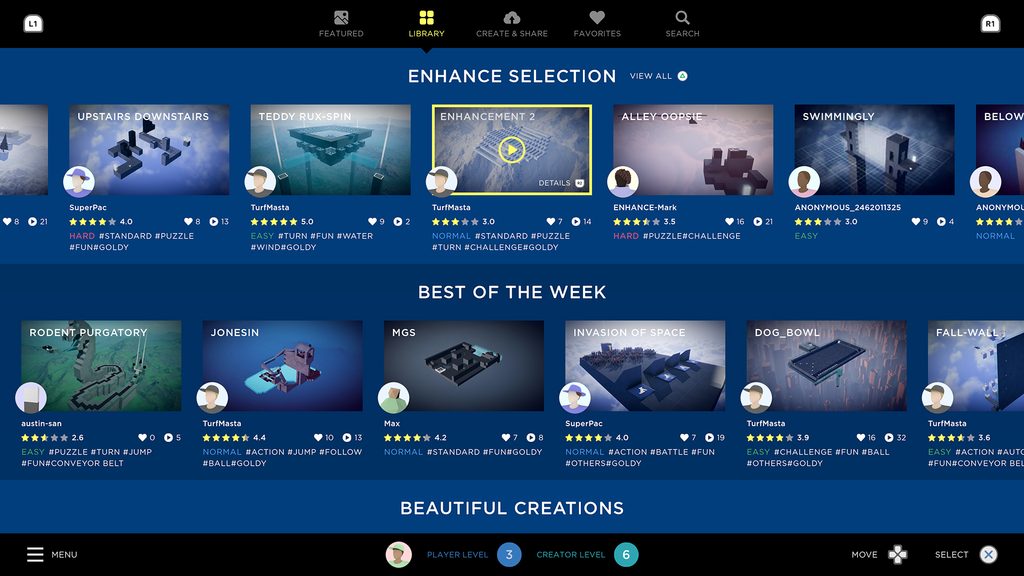

「STAGE CREATOR」で拡がるユーザーコミュニティ

吉田:「STAGE CREATOR」はどんな思いで作ったのでしょうか。

中村:もともとは開発チームでレベルデザイン用のツールを作っていましたが、「このまま公開したら面白いんじゃないか」という楽観的な思い付きで始めました。ただ、一般のユーザーがコントローラーで使えるものにするのは、なかなかハードルが高くて苦労しました。

以前、デモ版を配信したときにユーザーの方々が、僕たちが思ってもいないようなステージをたくさん出しているのを見て、作ってよかったと思いましたね。

吉田:私も『リトルビッグプラネット』や『Dreams Universe』で感じました。作り手が想像していない使い方をして、それがシェアされていくのはうれしいですよね。『HUMANITY』のUIもすごくよくできていて、ユーザーレーティングが高いステージやオススメのステージが上に表示されて、ユーザーさんが面白いものをすぐに見つけられる仕組みになっています。ユーザーさんが作ったステージを遊ぶほど、プレイヤーレベルが上がるところもモダンな感じがします。私はよく渋谷や品川の駅を使いますが、『HUMANITY』にはまさに渋谷や品川で見る光景がありますね。誰かに「STAGE CREATOR」で再現してほしいです(笑)。

PS VR2で見る『HUMANITY』の世界

吉田:私の立場としてぜひ聞いておかなければならないのは、PS VR2に対応していることです。エンハンスさんといえば、『Rez Infinite』や『テトリス® エフェクト・コネクテッド』などVRの名作を作っているので、水口さんとしては普通の発想だったのかもしれませんが、勇吾さんはVRというメディアをどのように捉えていましたか?

中村:VRは好きなので初期から触れていましたが、空間に没入する一人称的なコンテンツが多いイメージを持っていました。水口さんからVRを試してみようと言われたときも、このゲームにVRは合わないと思っていましたが、やってみるといろいろな発見がありました。VRにはまだ大味なイメージを持っていましたが、じつは非常に極め細かな人間たちの三次元的な起伏でも、つぶさに高解像度に捉えることができるんです。細かい造形のジオラマの中で、小さい群衆がワラワラと歩いているのをずっと眺めていられるというか、蟻の群れをじっと観察している時のような、VRにしては珍しい使い方ができていると思います。

水口:僕がこれまで手掛けたVRゲームは一人称視点で没入するものが多いんですが、『HUMANITY』が三人称の視点──『Sim City』のような神の視点で歩き回りながら俯瞰できてプレイできるのは、必ず面白いものになる予感がありました。最初は「どうかな?」という感じだったメンバーも、やってみたらみんなが「これはアリだね」と。そのまま開発がどんどん進んでいきました。

吉田:VRにするとフレームレートなどのパフォーマンスが心配になるかと思いますが、そこは大丈夫でしたか?

中村:PS VRは、たしかに最適化するのに相当苦労しましたが、PS VR2はかなり余裕がありました。PS VR2の解像度で、僕らが表現したかった極め細やかさを出せていると思います。

吉田:一度クリアしたステージをVRでプレイしたり、人間が歩いたり泳いだりしているのを近くで見るのも楽しいですよね。「STAGE CREATOR」で作ったステージをVRでプレイすることもできるので、VRで遊ぶともっと楽しくなるようなステージを、ユーザーさんが作ってくれるかもしれません。

水口哲也が感じるPS VR2の可能性

吉田:水口さんは開発者として、『HUMANITY』に限らず、PS VR2にどんな手応えを感じましたか?

水口:初代PS VRに比べると全体的なレベルが格段に上がっていて、進化の系譜としては申し分のないものになっていると思います。特に新しいフィーチャーである視線トラッキングには、いろいろな可能性を感じていて、開発者としてすごく注目しています。

あと、われわれエンハンスはハプティック(触覚)が大好きと思われているかもしれませんが、まあ、好きなんですけど(笑)、ハプティックを含めた体験設計には興味があります。その意味では、ヘッドセットにハプティックフィードバックが入ったのは非常に大きいですね。『Rez Infinite』のときにシナスタジアスーツを作ったりしてわかったのは、距離があると、物が通過したり音楽のリズムを交互に感じたり、全身で世界を体験できるんです。今までは両手の点でしかなかったものが、ヘッドセットにも拡張されたことで、まだまだ掘り下げていけるものがたくさんありそうです。

吉田:楽しみですね。未来のVRタイトルに期待しています。

水口:もちろん僕らも、そこは外さずに、掘り続けていきたいと思っています。

最後まで体験してほしい、パズルの面白さと物語性の化学反応

吉田:開発がスタートしてほぼ5年。振り返ってみていかがでしたか?

中村:基本的にずっと苦しかったです(笑)。自分たちがやっているインタラクティブデザインの延長にゲームがあると話しましたが、思っていたとおりの部分と、全く違った部分がありました。開発の基本的な部分は思っていたとおりでしたが、ゲームとしての面白さを洗練させていく作業はすごく独特でした。

ゲーム業界では当たり前のことですが、徹底的にテストプレイをして、いろいろなユーザーの意見を真摯に聞いていく。僕からすれば、そんな意見があってもスルーでいいじゃんと思うことも、しっかり向き合うことを愚直に繰り返していきますよね。少しでもストレスに感じるような部分をどんどん打ち消していって、最終的にはクリアできなくてもプレイしているだけで気持ちいいゲームになっていく。ゲーム開発ならではのループと感じましたし、僕たちだけでは絶対にそこまでできなかったので、それをエンハンスさんに教えてもらいました。

吉田:たしかにストレスはありませんね。失敗してもすぐにリトライできますし、リトライでは自分がやってきた途中からプレイすることもできるので、ユーザーさんに寄り添って、気持ちよく遊んでもらう工夫をしていると感じました。

吉田:2月にはデモ版の配信もありましたが、PlayStation®Plusのゲームカタログにも入って、世界中でたくさんのユーザーさんが『HUMANITY』を遊んでいると思います。そのことについて、どんなお気持ちでいますか?

中村:ひとことで言うと「恐ろしい」です(笑)。僕がふだん作っているものは、長くても5分~15分。映像作品なら、その時間だけ見ている人を魅了すればいいので、そこに対して集中して作り込めばいい。ゲームの場合はそれが数十時間にもおよぶので、果たしてこれはその時間に見合うものになっているのか、と。作り手はそこまで客観的な自信を持てていないし、開発でずっと触れているから自分の客観性もわからなくなっています。

吉田:それは開発者共通の悩みですよね。そのためにプロデューサーがいるのは心強いと思いますが、水口さんはいかがですか?

水口:今回はこれまでのプロジェクトと違って、いい意味で作品から距離を置けたので、初めて遊ぶユーザーの気持ちになり続けることができました。そこで感じるものを、勇吾さんやチームにフィードバックできたと思います。3年の予定が5年になって、ユーザークリエーションの部分も入れられたし、ストーリーも強化できたし、いい作品にできたという感じはあります。ユーザーテストを繰り返してストレスに感じる部分はなくなって、メッセージ性も最後に勇吾さんが入れてくれた。長くて大変でしたが、ゲームを送り出す爽快感があります。

過去にもゲームを出した直後は、不安とか後悔とか、いろいろなものに苛まれることがありました。でも、5年、10年、20年と経っていくと、徐々に肯定してもらえる感じがどんどん増えていくことを勇吾さんにも伝えさせてもらいました。ゲームを出した評価は、直後よりも、時間が経ってからやってくる感じがします。僕は、このタイミングで『HUMANITY』という作品を世界に出せたことは、自分でも誇りに思いますし、勇吾さんの最初の本格的なゲーム作品を世に出せたことも、サポーターとしてもファンとしても、うれしく思います。

ゲーム開発に挑戦するのはすごく大変だったはずですが、ゲーム業界やゲームカルチャーの先々を考えるととても素晴らしいことだと思います。後々振り返ると、強く印象に残る作品になると思います。

吉田:勇吾さん、これをきっかけにゲームクリエイターに転身するというのはいかがですか?

中村:水口さんに励まされていたことを今、走馬灯のように思い出しています。開発中によく思い出していたのは、コロンブスのことです。新大陸を目指しているときに、船員たちが本当に新大陸はあるのか不安になる中で、コロンブスは「ある!」と言い張るけれど、実はコロンブス自身もわかっていない。僕もそんな心境で「絶対に面白くなる」とみんなに言いつつ、自分自身もよくわかっていない。そこで人工衛星のような高さから見て、ちゃんと進んでいると教えてくれる、水口さんのような人がいて本当によかったです。

自分の仕事もそうですが、何回も繰り返した結果、わかってくることがたくさんあります。僕はゲームに関して、ここまでの規模のものは1周目なので、まだ何もわかっていません。今後、ゲームを作るかどうかはわかりませんが、1年か2年経って、またやってみたいと思ったら、新しい案を作ってネットに流しているかもしれません。

吉田:では、『HUMANITY』をまだ手にしていない人に向けてメッセージをお願いします。

中村:パズルが苦手とか、ゲームジャンルとして好みの違いはあるかもしれませんが、そこを超えて一度触ってみていただきたいです。パズルももちろん楽しいですが、群衆をいろいろなふうに動かしてみるとか、こんなことをさせてみたらどうだろうとか、そこで生まれる現象は見ていて飽きないものに作ったので、プレイグラウンドとして一度触っていただきたいですね。

PlayStation Plusのゲームカタログにも入れていただいているので、加入者の方は思いついたときにサラリと遊べます。気軽に遊んでもらえるとうれしいです。

水口:新しい体験のゲームです。ジャンルは何かと言われれば……パズルかな? という感じ。誰でも遊べるように作ったつもりだし、お子様から年配の方、われわれの両親世代でも遊べると思います。起こることは毎回スペクタクルで、それだけでも面白いですが、僕は『HUMANITY』というナラティブ、物語を体験していくゲームだと思っています。それを進めていくのがパズルの要素であり、楽しみながら進んでいくと、面白さと物語性が化学反応を起こして、最後までずっと続きます。ちょっとジャーニーっぽい感じもあり、時間がかかってもいいので、とにかく最後までプレイしてもらえるとうれしいです。繰り返しになりますが、詰まったらぜひ、ヒントビデオをみてください。

ひとりで遊ぶだけではなくて、家族や友達が周りにいて、「次はこれを試してみて」とか言いながら遊ぶのは本当に面白いんです。みんなでクリアしていくパーティーゲームのような楽しみ方もあるので、いろいろなスタイルで最後まで遊んでいただけたらと思います。

HUMANITY

・発売元:エンハンス

・フォーマット:PlayStation 5 / PlayStation 4

・ジャンル:パズル、アクション

・配信日:好評配信中

・価格:ダウンロード版 販売価格 3,410円(税込)

・プレイ人数:1人

・レーティング:IARC 7+(7才以上対象)

※「PlayStation Plus エクストラ」および「PlayStation Plus プレミアム」を対象としたサービス「ゲームカタログ」でも配信中。加入者は追加料金なしでプレイできます。

※PlayStation VR2、PlayStation VR対応

※IARC(the International Age Rating Coalition)は、世界のゲーム評価機関により管理される国際年齢評価連合です。

HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.

コメントの受付は終了しました。