![【PS Classic】若さゆえの怖いもの知らずだから作れたゲーム──『XI [sái]』インタビュー](https://blog.ja.playstation.com/tachyon/sites/7/2018/11/20181130-psclassic-xi-thum.jpg)

始めたらやめられない知能アクションパズル『XI [sái]』

12月3日(月)発売の「プレイステーション クラシック」に内蔵される『XI [sái]』は、1998年6月に発売され、ミリオンセラーを記録した大ヒットパズルゲームだ。

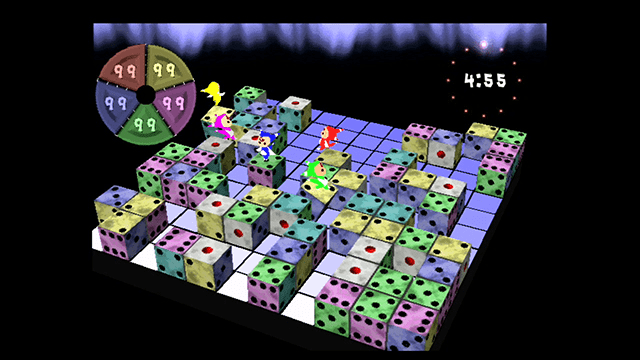

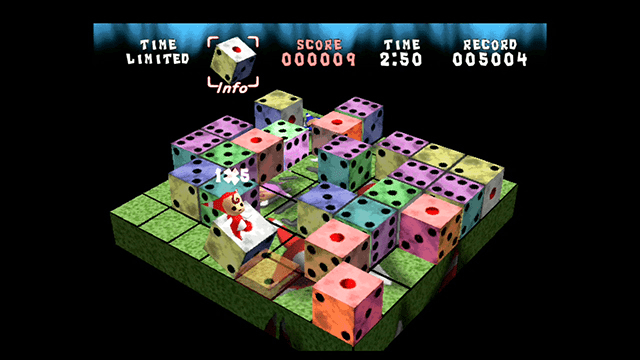

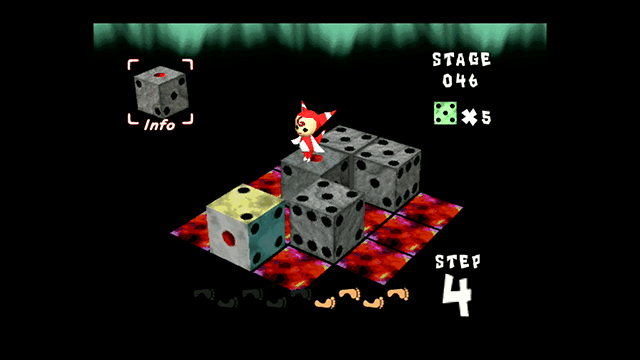

かわいい悪魔AQUIちゃんが玉乗りのようにダイスを転がし、次々に現われるダイスを消していくアクションパズル。「目と同じ数以上のダイスをつなげて消す」というルールは、シンプルながらもエキサイティングだ。例えば4の目なら縦横に4つ以上隣接させると、ダイスがフィールドに沈むようにして消えていく。その途中にさらに同じ目のダイスをつなげると、チェインが発生しそのダイスまで消すことができる。緻密な計算、もしくは偶然の産物により、チェインを次々発生させるのが気持ちよく、多くのユーザーが夢中になってプレイした。

このゲームを生み出したのが、当時大学生だった開発チーム・シフト。ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE/当時)のクリエイター発掘オーディション「ゲームやろうぜ!」で才能を見出され、このゲームでデビューを飾ることとなった。現在もコンシューマータイトルやスマートフォンアプリなどの開発に携わるシフトの創設メンバーである杉山雄一氏、和田理彦氏に当時の話をうかがった。

株式会社シフト

代表取締役

杉山雄一氏(写真右)

株式会社シフト

取締役

和田理彦氏(写真左)

わずか1枚の企画書から生まれたミリオンセラー

──シフトのみなさんは、クリエイター発掘オーディション「ゲームやろうぜ!」から誕生したチームです。まずは、チーム結成までのお話を聞かせてください。

杉山:シフトは、慶應義塾大学のゼミ仲間によるチームです。当時のゼミのテーマは、ゲイム理論や人工知能。そのゼミの先輩が「ゲームやろうぜ!」のオーディションに合格したので、仲間を誘って開発チームを作ったんです。まだ学生でしたから、「ダメだったら就職活動をすればいいや」ぐらいの軽いノリでした(笑)。

和田:さらに元をたどると、大学2年の時にゲームを作りながらプログラムを学ぼうという授業があったんです。白黒のノートPCをひとり1台使い、1学期かけてゲームを作っていました。その授業でゲーム制作の楽しさを知った人たちが、同じ教授のゼミに入ったのです。もともとゲーム制作に興味のある人たちが集まっていたので、チームに誘いやすかったのだと思います。

杉山:ちなみにゲームを作りながらプログラムを学ぶ授業は今、われわれが非常勤講師として引き継いでいます(笑)。

──最初は確か4人ぐらいの小規模なチームでしたよね。

和田:そうですね。あの頃はオーディションに応募した先輩(矢野周一氏)とわれわれ2人、それに杉山さんのダイビングサークルの後輩(山岸誠治氏)を加えた4人でした。

杉山:後輩とは、部室でよく対戦格闘ゲームをプレイしていたんです。それもあって、「ゲーム好きだろ?」と仲間に引き入れました。ゼミの仲間はプログラマーばかりだったので、CGを作れる人が欲しかったんです。ちょうどその後輩がCGのゼミ生だったので仲間に誘いました。

──そこから『XI [sái]』が誕生するまで、紆余曲折あったそうですが。

杉山:オーディションをきっかけに集まった仲間でしたからね。バンドみたいなもので、スランプで全く企画が作れなかったり、音楽性の不一致ならぬゲーム性の不一致で内部分裂の危機があったりしました。

──みなさんの中で好きなゲーム、作りたいゲームが違っていたのでしょうか。

和田:そうですね。私はシューティングゲームが好きで……。

杉山:僕は『ボンバーマン』のような対戦ゲームが好きでした。それぞれ嗜好が違っていたんです。そこで登場するのが、当時SCEのディレクターだった小谷(浩之)さん。彼と僕らは先生と学生のような関係性で、提出する企画に対して毎回厳しいことを言われていました。SCEからは3年という期限が区切られていましたが、出す企画がすべてボツになり、1年も浪費してしまって……。でも、焦ってもいい企画は出てきません。負け癖もついているし、一度すべて白紙に戻そうとみんなで休暇を取ることにしました。僕の場合、1ヵ月ぐらい海外に行ってダイビングをしていましたね。『XI [sái]』のオープニングムービーでサイコロが海に沈みますが、あれもダイビングから来たイメージなんです(笑)。

その後、みんなでまた集まったら、ふたつの企画が出てきました。それを小谷さんのところへ持っていったんです。イチ押しは、『XI [sái]』ではないもうひとつの企画で、『XI [sái]』の原型となる企画は”おさえ”のつもりでした。でも、そちらが採用されて「これで行きましょう」と。1年以上経って、ようやくゲーム開発にこぎつけたわけです。

──しかも、”おさえ”のほうが採用されたわけですね。

杉山:そうなんです。『XI [sái]』の原型だった『パラダイス』というゲームは、ちょっと地味でしたし、あまり自信はありませんでした。企画書もたった1ページでしたから、サイコロをたくさん持っていって「こう遊ぶんです」と説明して。そうしたら、小谷さんに面白さが伝わったようです。

──その時は、ここまでヒットするとは思いませんでしたか?

杉山:そうですね。

──「これはイケる」と思ったのは、どの段階でしょう。

杉山:最初の企画は、製品版の「PUZZLE」モードのようなロジックで解くパズルでした。そこに、まずキャラクターを乗せ、サイコロから降りたり乗ったりするアクションパズルの要素、サイコロがフィールドに沈んでいく要素を付け加えていきました。そんなある時、消えかけたサイコロに同じ目のサイコロをくっつけるとそれも消えていくというバグが発生したんです。偶然の産物でしたが、「これは面白い」となりました。「チェイン」ルールの原型ですね。

──AQUIちゃんがフィールドに降りた時、ダイスを押せるのも面白いですよね。

杉山:「こうなったらいいな」という要素を追加していき、作っていくうちに仕様が変更されていきました。最初は当然サイコロを押せなかったのですが、やっぱりそれだと不便じゃないですか。「押したいよね」「押すモーション作ろうよ」と追加されていったんです。

さらに、「みんなで点数を競うと面白いんじゃない?」「何分にする?」とタイムリミテッドのルールも取り入れていきました。すると、これが面白いんですよね。みんなで遊びながらいろいろなテクニックを発見して、開発中にも「こんな方法もあるんじゃない?」とどんどん攻略方法が見つかっていくんです。「頭も使うし、いろいろな発見もあるし、面白いんじゃないか」となり、「これはイケる!」とみんなが手ごたえを感じるようになりました。

──開発を進めるうちに、チームのみなさんもハマっていったんですね。

杉山:そうです。やっぱりゲームは自分たちが面白く感じないとダメですね、絶対に。

──キャラクターのAQUIちゃんが、またかわいいんですよね。

杉山:僕たち4人の中には絵を描ける人がいなかったので、「ゲームやろうぜ!」のほかのチームに募集をかけたんです。その中から生まれたのが、AQUIちゃんでした。そのデザイナー(出浦美和氏)は今もシフトにいて、『フリーダムウォーズ』ではプロパくんをデザインしてくれました。

和田:最初は、おじいさんや赤ちゃんのキャラも試しましたよね。

杉山:それだとしっくりこなかったんだよね。でもキャラクターを入れてよかったです。ゲームの印象が大きく変わりましたから。

『リッジレーサー』にできて『XI [sái]』にできないはずはない! マシンスペックの限界に挑戦

──シフトのみなさんにとっては、初めてのゲーム制作ですよね。苦労されたこと、制作において大切にされたことは?

杉山:苦労よりも楽しさのほうが大きかったですね。当時は学生でしたから、本格的なゲーム制作は初めて。共有サーバーもない時代でしたから、できたゲームをフロッピーディスクで渡してみんなでテストプレイをして。和気あいあいと楽しみながら開発していました。

そんな中でも、こだわりはいろいろありました。順不同に6つ挙げていきましょうか。まず、方向キーしか使わないので、左手だけでゲームができること。これは非常に大事でした。なぜ片手でプレイできるようにしたかというと、タバコを吸いながら遊びたかったから(笑)。でも、それだけ簡単な操作だということの表われでもあるんです。

ふたつ目は、60fpsへのこだわりです。自分たちでハードルを上げて、妥協せずに作りました。世間知らずというか、怖いもの知らずでしたね(笑)。

和田:解像度も高くしましたよね。解像度、フレームレートともに当時の最高レベルに仕上げました。

──当時、60fpsのゲームはまだ珍しかったのでは?

杉山:ナムコ(現・バンダイナムコエンターテインメント)さんのアーケード版『リッジレーサー』や『鉄拳』のような、最高水準のゲームぐらいでしたね。「『リッジレーサー』はあんなにポリゴンを使って、クルマをかっこよく滑らかに表現している。『リッジレーサー』にできて、『XI [sái]』にできないはずはない!」と思ったんです(笑)。そこまで表現できるハードなのだから、我々もそこに挑もう、と。ただ、途中で追加した5人対戦モード(※「プレイステーション クラシック」は1~2人プレイ対応。5人プレイはCPUとの対戦のみ)は、さすがに60fpsでは描画できませんでした(笑)。2人プレイまでなら、当時としては最高の解像度・フレームレートになっています。

──3つ目のこだわりについて教えてください。

杉山:オンメモリー(ソフトウェアを実行する際、使用するデータをすべてメモリー上に書き出し、CD-ROMを読み込まないようにすること)です。要するに、ロード画面をなくそうという試みです。ゲームが始まったら、ロード時間が一切ないようにしたいと思いました。まあ、「プレイステーション クラシック」になると関係ない話ですけどね(笑)。

その副産物として、オリジナル版は途中でCD-ROMを取り出し、自分の好きな音楽CDをかけられるようになりました。これも「プレイステーション クラシック」では意味のない話ですが(笑)。

──続いて4つ目は?

杉山:サイコロの目の配置です。世の中にはいろいろなサイコロがあり、微妙に配置が違うんです。我々がベースにしたのは、明治製菓のサイコロキャラメル。日本でいちばん普及しているサイコロはコレだと思ったからです(笑)。

5つ目のこだわりは、スタッフクレジットですね。「プレイステーション クラシック」でも、「MANUAL」から「CREDIT」を選ぶと見られます。最後まで見ていただくと、僕らの顔写真が見られるんです(笑)。「私が作りました!」って主張したかったんでしょうか。若気のいたりですね(笑)。それが20年後にもこうして復活するとは思いませんでした。

──最後のこだわりを教えてください。

杉山:6つ目はスコアですね。ゲームのスコアって、1の桁や10の桁がゼロであることが多いですよね。でも、あれは無駄だなと思っていて。ですから『XI [sái]』は、ちゃんと1の桁まで使っています。サイコロの2の目を2つつなげると4点。大したこだわりではありませんけどね(笑)。

サイコロの新しい使い方を提案できたのが、僕らの誇り

──実際に発売されるとユーザーが次々に中毒状態になり、たちまち大ヒットになりました。その反響は、どのように受け止めていましたか?

杉山:「してやったり!」という感じでした。「僕たちが面白いと思うものは間違っていなかったんだ、これでよかったんだ」と。当時はインターネットがそれほど普及していませんでしたから、今のようにユーザーさんの声を直接聞く機会もなくて。ファンレターをいただいたり、雑誌のレビューで褒められたりすることに、大きな喜びを感じました。個人のインターネット掲示板でユーザーさんと知り合い、名古屋かどこかで開催されたオフ会に参加したこともあります。その場で『XI [sái]』大会も行なわれましたが、大人げなく優勝してしまいました(笑)。

──ユーザーは、『XI [sái]』のどんなところに魅力を感じたのだと思いますか?

杉山:それがわかれば、もっとミリオンセラーを生み出せているのですが(笑)。でも、いろいろ考えると、サイコロの新しい使い方を提案できたのが魅力……というか、僕らの誇りですね。サイコロは有史以前からありますし、これまでいろいろなゲームにも使われてきました。とはいえ、乱数を発生させる装置としてしか使われてきませんでした。「サイコロのこんな使い方、今までなかったでしょ?」という新たな提案ができたという自負はあります。

──『XI [sái]』が発売された1998年は、「プレイステーション」が日本国内1,000万台を達成し、大いに盛り上がっていた時期です。当時の「プレイステーション」をどのようにご覧になっていましたか?

杉山:ゲームが、子供やゲーマーだけのものではなくなった時代でしたよね。「プレイステーション」には『パラッパラッパー』のように、おしゃれでカジュアルなゲームもあって。『XI [sái]』も、「ゲームを気軽に遊びたい」「ちょっと頭を使いたい」という人にマッチしたのかなと思います。

和田:その表われなのか、『XI [sái]』は女性ユーザーが多かったですよね。

──パズルゲームファンとしては、落ちゲーが飽和状態になった頃に『XI [sái]』のようなゲームが登場したのもうれしかったです。

杉山:しかも、『XI [sái]』は3Dでなければ表現できませんから。サイコロを転がすので、3Dグラフィックを使うことではじめて成立するゲームです。そういう意味では、「プレイステーション」らしいゲームですよね。

──今回はじめて『XI [sái]』をプレイする人に向けて、テクニックをアドバイスしていただけますか?

杉山:まず押さえるべきテクニックは、”コの字”です。出ている目のまま別の場所に移動させたい時は、コの字を描くように動かしましょう。

次に押さえたいのが、出したい目を出す時にどうすればいいか。そこでポイントとなるのが、サイコロの表裏の目を足すと7になるという法則です。1を2回転がすと6になる、2を2回転がすと5になる。この普遍的なルールをうまく使って、出したい目を上に向けてください。

今話したふたつのテクニックは、タイトル画面を放っておくと流れるムービーでも解説しています。動画で説明しているので、よりわかりやすいのではないかと思います。さらに極めたい人は、シフトの公式サイトをチェックしてください。”杉山流”を解説していますから。

──ほかにもいろいろな流派がありましたよね。”和田流”は?

和田:サイコロをあと1回転がすと6になるように並べていくテクニックです。事前に積み込んでおき、次々に転がして6のチェインを作るという流派ですね。ほかに、2の目をひたすらつなげる”矢野流”もあります。攻略テクニックが何通りもあって、シンプルだけど奥が深いゲームというのが『XI [sái]』のウリなんです。

杉山:せっかく積み込んだのに意図しないところでサイコロを消してしまったり、チェインを発動させる前にタイムアップになったりすることもあります。失敗も含めて、みなさんで盛り上がっていただければ。

──3分間のタイムリミテッドで、何点を越えれば上級者と認めてもらえますか?

杉山:10万点ですね。出てくるサイコロを全部6の目で消すと、10万点を超えるぐらいなので。

和田:発売当時は、10万点越えのプレイ動画がCMでも放送されていました。

杉山:CMもたくさんあったよね。AQUIちゃんが歌うCM、『XI [sái]』にハマりすぎて腕に包帯を巻いているおじさんのCM、オフィスの机がサイコロのように転がるCMなど、いろいろなバリエーションがありました。おかげでソフトの知名度がアップして、大変ありがたかったです。

20年経っても色あせない、新鮮なゲーム体験を味わってほしい

──今回、「プレイステーション クラシック」に内蔵されることになった感想をお願いします。

杉山:名誉なことです。1998年のゲームですから、今年で発売から20年。また評価していただけたわけですから。

──この20年間を振り返っていかがでしょう。

杉山:なかなか『XI [sái]』を越えられないんですよね。あれだけの少人数で大爆発できたのは、あの時代だったからかもしれません。それに、若かったから怖いもの知らずだったんでしょうね。

和田:僕は、当時の取材で続編を否定していました。「新しいものを作りたい。俺たちはやってやったぞ!」とアピールしていた気がします。でも、結局自分たちも続編を作ってしまいました(笑)。『XI [sái]』が100万本売れたから、続編は200万本売れるだろうと考えていた時期もありました。

杉山:あれは考えが甘かったよね(笑)。

和田:2作目ではいろいろな要素を足し、コアなファンの方々には支持されました。でも片手で操作できなくなりましたし、やはり1作目のほうがインパクトが大きかったようです。

──このタイトルを機に、シフトさんも大きく成長していきます。シフトさんにおける『XI [sái]』の位置づけをお聞かせください。

杉山:『XI [sái]』をきっかけに、チームから会社になりましたからね。4人でスタートしましたが、今ではスタッフも5、60人になりました。ある意味、このタイトルはミラクルです。めったにない成功例として、現在のスタッフの参考にもなっていると思います。

──最後に、「プレイステーション クラシック」で『XI [sái]』をひさびさにプレイする方、初めてプレイする方、それぞれにおすすめの遊び方や見どころを教えてください。

杉山:エンドレスモードでダラダラ遊ぶことをおすすめします。ご家族や友達が途中で乱入して、邪魔もできますし、一緒に遊ぶこともできます。コントローラーも2台あるので、ぜひふたりで遊んでいただけたらうれしいです。

これは自画自賛になりますが、2015年にイベントでひさびさに『XI [sái]』をプレイした時、「色あせていないな」と思いました。アクションパズルという流行りすたりのないジャンルだからかもしれませんが、今遊んでも面白く感じたんです。初めてプレイする方でも、新鮮な体験を味わっていただけると思います。

和田:プログラマは、「サイコロを転がすだけでも楽しく感じるように」と意識して制作しました。適当にサイコロを転がしていると、なんとなく2が揃う……というゲームなので、ライトユーザーでも楽しめます。そのうちにコツをつかんでうまくなっていくので、ますます面白くなっていくはず。ぜひ気軽に楽しんでいただきたいです。

杉山:うまくプレイすると、頭が良さそうに見えるゲームなんです。当時は、上手にプレイするとモテるゲームにしようと思っていました(笑)。シフトでは、当時の開発陣がサイ集結してスマートフォンなどでもパズルゲームを作っているので、『XI [sái]』を気に入っていただけたら、そちらもぜひプレイしてください。

——————————————

©1998 Sony Interactive Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。