3D空間を一人称視点で跳び回る元祖「とびゲー」! 『JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』

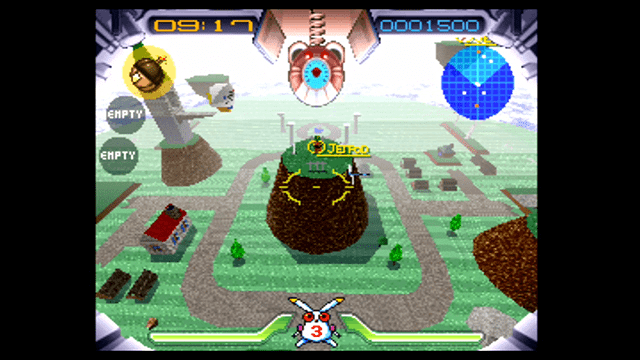

12月3日(月)発売の「プレイステーション クラシック」に内蔵される『JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』(以下『JumpingFlash!』)は、「3D空間をプレイヤー視点でジャンプする」という史上初のプレイフィールで、当時のゲームファンに衝撃を与えた元祖”とびゲー”。悪の科学者・アロハ男爵に切り取られた大陸を取り戻すため、プレイヤーはマシンを操り、6つのワールドを跳び回ることに。3段ジャンプで高所めがけて飛び上がる爽快感、敵をビームで攻撃しながら空中の足場を飛び移るドキドキ感、お腹がふわっとするような落下中の浮遊感が気持ちよく、大反響を呼んだアクションゲームだ。

当時ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)で同作のプロデューサーを務めたのが、山元哲治氏。『JumpingFlash!』のほか、『I.Q Intelligent Qube』(以下『I.Q』)『ポポロクロイス物語』といった斬新なゲームを数多く手がけたエピックス山元哲治氏に、当時の話をうかがった。

株式会社エピックス

代表取締役(CEO)

山元哲治氏

「プレイステーション」発売に先駆けて生まれた、ひとつのアイデア

──『JumpingFlash!』が誕生した経緯をお聞かせください。

スタートしたのは、「はじまりの冒険」と言っていいほどの時代です。「プレイステーション」はもとより、SCEさえまだ誕生していない頃でした。当時、ソニーグループとしてゲーム事業を展開するかどうか、ソニーの社長だった大賀典雄さんにプレゼンテーションを行なう機会があったんです。その場で発表するために、「ポリゴンという新しい3D表現を使ってこんなことができます」という映像を作ることになりました。もちろん、まだゲームの企画なんてありませんから、単なるサンプル映像です。大賀さんが当時ダイビングに凝っていると聞いたので海中をマンタが泳ぐ映像を作ったり、山内(一典/現・ポリフォニー・デジタル)さんがクルマの映像を作ったりしていました。僕もその映像を作るために、CGクリエイターの方々を各方面から紹介していただきました。

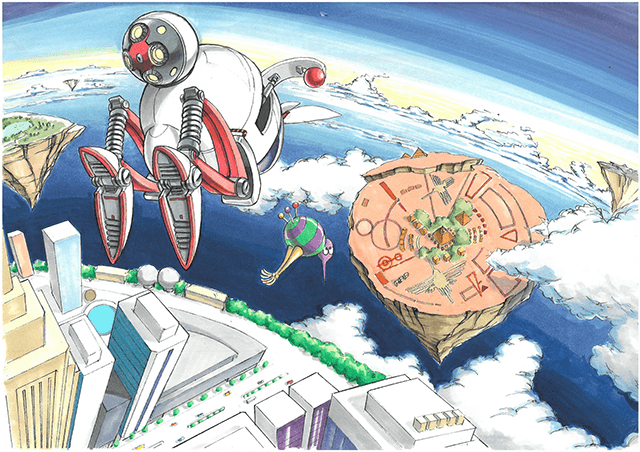

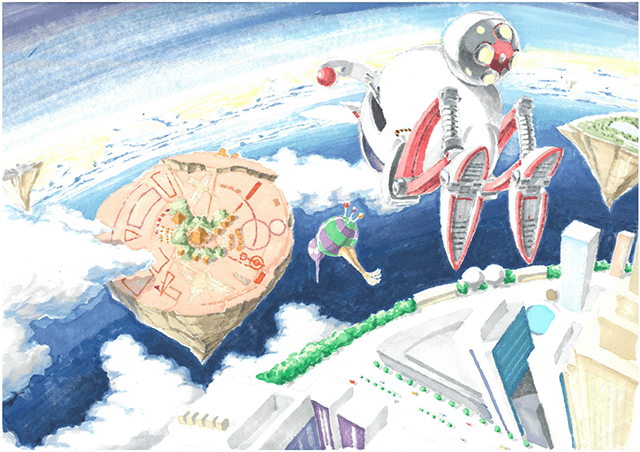

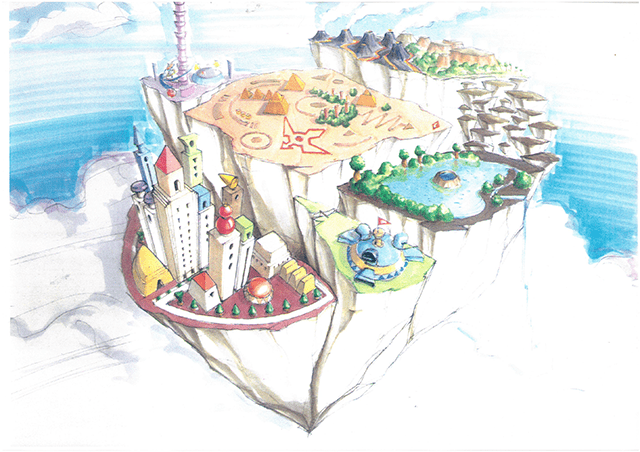

そこで出会ったのが、3DCG制作を行っていたスタジオ・デュースの小高忠男さんや松島高広さん、有限会社ウルトラ(現・株式会社ムームー)の森川幸人さんたちです。みんなで話をする中で、手塚治虫さんの『ジャンピング』という実験映像の話になりました。最初は細い路地をジャンプしているのですが、どんどん高度が上がり、木々を越え、ビルを越え、雲を越え、そのうちに国境も越えてそこでは戦争が繰り広げられている。そんな6分ほどの映像を松島さんが紹介してくれたんです。「これをヒントにできるのではないか」と思ってアイデアを膨らませ、大賀さんのプレゼン用映像を制作しました。当時作成したイメージボードがこちらです。

──まさに『JumpingFlash!』の原型ですね。3D空間を活かしたゲームだということも伝わってきます。

そうですね。ここから、今までのゲームにはないトーン、カラーをどうやって作ろうかと考えていきました。3D空間をジャンプするゲームって、往々にして硬派なシューティングやSFファンタジーになりがちですよね。でも、それでは男性ユーザーしかプレイしてくれません。当時のゲームは圧倒的に男性ユーザーが多かったのですが、僕らは女性も取り込みたいと思っていました。このタイトルも、誰もが作りそうなSFファンタジーではなく、ユニセックスなものを狙いたいと思ったのです。

そこで、当時『ウゴウゴルーガ』(フジテレビ制作の子ども向けバラエティ番組)で「ミカンせいじん」というキャラクターを描いていた白佐木(和馬)さんにキャラデザインをお願いすることに。『ウゴウゴルーガ』は子ども番組ですが、OLの人気を集めてブレイクしたんですよね。彼のちょっとシュールなカラーが女性を捉えるのではないかと思ったんです。そして、作ってもらったのがムームー星人でした。

全体のテイストは、当時ウルトラにいた坂本(和也)さんの影響が大きかったですね。例えば『アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』のような脱力テイストは、坂本さんによるものです。『ファンキー大作戦の巻』なんてフレーズ、なかなか出てきませんよね(笑)。独特のノリが生まれていると思います。

──坂本さんを中心に、ストーリーや世界観ができていったんですね。

そうです。そういうノリですから、オープニングに講談師を入れようということになって。当時、僕はラジオが好きで、深夜によく講談を聞いていたんです。そこで、6代目・宝井馬琴さんにスタジオに来ていただき、収録をしました。まず原稿を渡して、「28.6秒でお願いします」と言って。実はそこまで正確な秒数でなくてもいいのですが、お手並み拝見というつもりでわざとそう言いました。すると「わかった。とりあえず練習で録ってみようか」とおっしゃり、台本を読んだら28.6秒ぴったり。あれには驚きましたね。話しぶりにはまったく問題がなかったのですが、話す前にパンと「はり扇」を鳴らす音をマイクが拾ってしまったため、もう一度やり直すことに。結局わずか2回、1分ちょっとで収録が終わりました。

──あのオープニングは、インパクトがありましたよね。

でしょう? あの頃は、何でもアリでしたから。好き勝手にやっていましたね(笑)。

──「これも面白いんじゃないか、あれもやっちゃおうか」といろいろなアイデアを詰め込んだタイトルだったわけですね。

思いつくままにね。「プレイステーション」初期の自由な空気がもろに現われています。当時は止める人もいないので、ノリと勢いでゲームを作っていました(笑)。

ほかと似たようなゲームを作っても意味がない

──コンセプトや世界観は形づくられていきましたが、そこからどのようにしてゲームにしていったのでしょう。

大賀さんへのプレゼンを経て、「プレイステーション」を本格的に立ち上げることが決まりました。その後、ライセンシーのみなさんにも大賀さんに見せた映像をご覧いただいたんです。その中に、新潟市内でパソコンショップを運営していたソフトハウスの方がいて。もともとパソコンショップなのですが、ゲームを作りたい店員を集めてソフトを作っていたそうです。X68000で『ジオグラフシール』という3Dシューティングを開発していて、PCゲーム界隈では有名なチームでした。彼らが、その映像を見て「僕らが作りたい」と名乗りを上げてくれたんです。それがエグザクトでした。

──彼らが、ゲーム性を担ったわけですね。

僕としては、ほかと似たようなゲームなら作る意味がないと思っていました。だからこそ、エグザクトやウルトラと組んだのですが、これが大変で(笑)。ゲームが本当に好きで仕方ない人たちと、テレビやエンタメ業界にいる人たちのカラーって全く違うんですよ。だから、この2社が相容れなくて。はじめは、僕がキレないと仕事してくれませんでした。

──2社の見解は、どのように違っていたのでしょうか。

エグザクトは、男っぽいシューティング、今でいうFPSをイメージしていたんだと思います。それが「アロハ男爵」でしょう(笑)? はじめは受け入れにくかったんだと思います。

──山元さんが、2社の間で調整をしていたんですね。

僕が暴れていると、みんながひとつになってくれるんですよ(笑)。「もういいよ、やめよう」と言うと、みんなが心配して仲良くなってくれる。そういうことはたくさんありました。

──2社をまとめ、同じ方向を目指すためにどのような調整をされたのでしょう。

とことん議論しましたね。当時は2社とも一流になりかけたところ。伸びしろのあるスタジオでした。そういった才能のある方々は、頑なに何かを拒否することはありません。だからこそ、納得するまで話し合いました。ですから、開発の後期は仲が良かったですよ。

斬新なゲームを作るには、クリエイターを信じることが大切

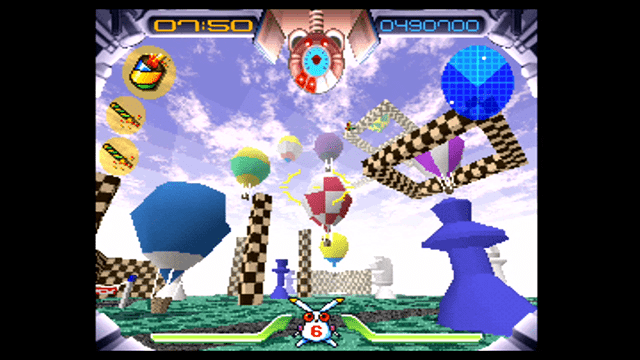

──『JumpingFlash!』は、浮遊感や落下感を味わえるユニークなゲーム性が大きな特徴です。ゲーム性において、新しくチャレンジしたことについてお聞かせください。

開発当時、平面を移動するゲームはたくさんありました。でも、上から落下してくるゲームはほとんどありませんでした。その点は、新しいチャレンジだったと思います。とはいえ、ゲームとして料理する時に、あまり選択肢はありませんよね? 上から下に落ちる、それだけですから(笑)。そこを面白くするためのゲームデザインは、エグザクトが担っています。エグザクトがゲームに精通していたからこそ、クリアする達成感、ゴールにこだわることができたのだと思います。だからこそ、今見ても面白いんですよね。

その後、森川さんが発案した『がんばれ森川君2号』もそうなんです。森川さんは、当時AIにすごくハマっていました。彼はゲーム性なんて考えていなくて、バックプロパゲーションというAIの理論を実践したかっただけなんです。でも、それだけではゲームとして成り立ちませんよね。『JumpingFlash!』の場合、僕やウルトラが考えた世界観をゲームとして面白くしてくれたのがエグザクトだったんです。

──当時のエピソードがあれば、教えてください。

発売後の話ですが、頑張っていればいつか報われるんだなと思いました。というのも、『JumpingFlash!』のリリース後、ある方から手紙をいただいたんです。それが士郎正宗さん。彼はそれまでゲームをプレイしたことがなかったそうですが、『JumpingFlash!』にハマって自分で考えたゲームの企画書を送ってきました。でも、僕は彼のことを知らなくて「え、誰?」という感じ(笑)。新潟のエグザクトを訪れた際、「そういえば士郎なんとかって人から企画書が届いたよ」と彼らに見せたら、「えーーー!!」と大興奮して。それが縁で「プレイステーション」の『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』で、同じエンジンを使うことになったんです。エグザクトのみなさんは士郎正宗さんの大ファンでしたから、「真面目にやっているといいことがあるんだな」と思いました(笑)。

──今までにないゲームでしたが、ユーザーからの反響はいかがでしたか?

当時は3D空間をジャンプで移動するゲームなんてありませんでしたから、戸惑った方も多かったようです。この20数年間でこういう要素がいろいろなゲームに使われるようになりましたが、当時は新しかったんですね。そのため、賛否両論はありました。

──山元さんとしては、やりたいことをやりきったゲームでしたか?

やりきったことなんて、1回もありませんよね。70点取れればいいなと思いますし、70点取ったところでヒットするとは限りません。ただ、当時は「プレイステーション」に勢いがあったので、こういうゲームを受け容れてくれる土壌があったのだと思います。今ならどうなんでしょうね。

──当時のゲーム業界においては、斬新さが際立っていたように感じます。

「斬新」と言っていただけるのは、作り手からするといちばんの褒め言葉です。当時は今のようなネットメディアがなかったので、みんなゲーム雑誌などの誌面を見ていましたよね。すると、同じようなゲームが多いんですよ。僕らは、それとは違うゲームを作りたかった。「一画面を切り取っても、それとわかるようなゲームを作ろう」というのは、僕のチームのコンセプトでした。

──おっしゃるとおり、『JumpingFlash!』はもちろん『I.Q』も『ポポロクロイス物語』も、山元さんが手掛けたゲームは特徴的で個性にあふれています。

周りから何も言われなかったから、特徴を出せたのでしょうね。それに尽きると思います。

──外野からあれこれ言われると、表現が丸くなってしまうのでしょうか。

それはありますね。例えば『I.Q』も、発売前は受注数が伸び悩んでしました。それに対し、上層部から「これは地味だから売れないんだよ」と言われた時にはケンカになりかけましたね (笑)。「後ろの黒い空間をグラデーションにしたら?」「キューブにキャラクターを入れたら?」と言われ、「この人たちは何を言ってるんだろう」と思いました。最終的には自由にやらせてもらいましたが、やっぱり外野は口を出さないほうがいいんですよ。『JumpingFlash!』にしても他のゲームにしても、自分たちがいいと思うものを押し通したからよかったのだと思います。

──とはいえ、前例のないゲームで予約も伸び悩めば「こうしたら?」と言いたくなる気持ちもわからないでもありません。そんな中、山元さんはなぜ「これでいいんだ」とジャッジできたのでしょう。

やっぱりスタッフの意見を重視したんですよね。彼らは四六時中、ひとつのことを考えています。僕は15タイトル近く担当していたので、どうしても思いが分散してしまいます。でも、開発スタッフはずーっとそのゲームのことを考えているんです。揉めた時にはジャッジしますし、商業的に見てどうなのかという判断は僕が下しますが、クリエイティブに関しては彼らに託していました。僕が決めているというよりは、彼らがどこに熱意を向けているかを見て道を示しただけ。クリエイターを信じることが大切だと思っていました。

──彼らが作りたいものを作ろうと考えたんですね。

クリエイターが商業的なことを考え始めると、途端につまらなくなるんですよ。開発会社としての利益に縛られると、面白い発想ができなくなりますから。

──確かにマーケティング主導で考えると、『JumpingFlash!』のようなゲームは出てきませんね。

マーケティングは、すでに存在するものの分析でしかありませんから。前例がないものに対しては、意味がありません。スマートフォンゲームが主流の現在は、どうしても似たようなゲームばかりになってしまいます。それはそれで面白いところもありますが、『JumpingFlash!』のようなゲームは出にくい世の中になったのかなという気はします。

──『JumpingFlash!』が発売された1995年頃は、山元さんにとってどのような時代でしたか?

多くのプロジェクトに携わっていたので、相当お酒を飲んでいましたね(笑)。僕はソニー・ミュージック時代から、丸山(茂雄氏/当時・SCE副社長)さんの背中を見て、アーティストマネジメントについて学んできました。忘年会ひとつとっても、「あそこには顔を出したけどあそこには行かない」というわけにはいきません。すべてのクリエイターに対して平等に接することが大事なので、年末になれば3軒、5軒とはしごして忘年会を回ることになります。そこでは一滴も飲まず、スッと顔を出してみなさんにお礼を言い、「来年も頑張りましょう」と激励してスッと去る。それを繰り返すわけですから、最後は飲んじゃいますよね(笑)。店を出たら外が明るい、なんてこともよくありました。

──あらためて「プレイステーション クラシック」に『JumpingFlash!』が内蔵されることへのご感想は?

僕はその後SIEを離れましたが、今も残っているスタッフはいます。そういったスタッフも含め、みなさんに認められているからこそ、今回のようにもう一度陽の目を見たのではないでしょうか。当時を知らない若い方々に遊んでもらえるなら、とてもうれしいですね。

——————————————

©1995 Sony Interactive Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。