全世界の脳に挑むパズルゲーム『I.Q Intelligent Qube』

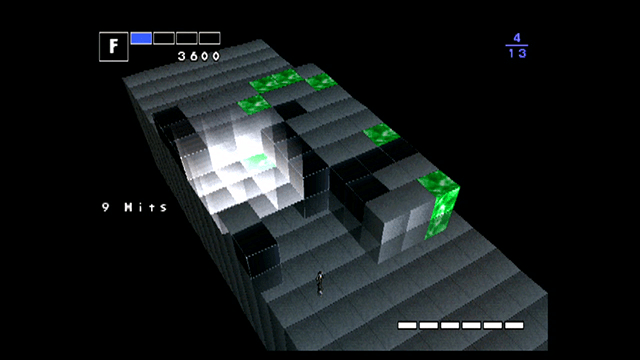

12月3日(月)発売の「プレイステーション クラシック」に内蔵される『I.Q Intelligent Qube』(以下『I.Q』)は、冷静な思考とスポーツにも似た反射神経を駆使し、迫りくるキューブを捕獲するパズルゲーム。

キューブに押し潰されないようキャラクターを動かしながら、できるだけ少ない手数でキューブを消していく。その斬新なゲーム性もさることながら、漆黒の闇に浮かびあがる無機質なステージ、服部隆之氏による荘厳なBGMなど、従来のパズルゲームとは一線を画す世界観も話題を呼び、大ヒットを記録した。

このゲームの生みの親であり、『ピタゴラスイッチ』『だんご3兄弟』などを手掛けたことでも知られるクリエイター・佐藤雅彦氏に話をうかがった。

東京藝術大学 大学院 映像研究科教授

企画事務所TOPICS代表

佐藤雅彦氏

ある日曜日の昼下がり、突然現われた映像がすべての始まりだった

──『I.Q』は、佐藤さんの頭に浮かんだ映像が元になっているそうですが、このゲームが誕生した時のことを教えてください。

1995年4月9日日曜日のことです。当時僕は、高台にある古いマンションの10階に住んでいました。その日の昼下がり、窓からなにげなく東京の空を見ていたところ、真っ暗な空間に巨大なものが浮いているように見えたんです。その上を大きな物体がズドーンズドーンと転がってくる。僕はステージ上にいる人たちが潰されないよう、慌てて「右に行け」「左に行け」と指令を出しました。そんなイメージが突然浮かんだものですから、「この世界観は何だろう」と衝撃を受けました。

──不思議な体験ですね。

僕は1989年からコマーシャルフィルムを作り続け、自分なりにコマーシャルの方法論を構築してきました。それは、大きく分けると「ルール」と「トーン」という方法論です。トーンは、世界観のようなもの。リビングにあるテレビから、どのような世界観が流れてきたら、その商品や企業が良く見えるかを考え抜いた方法論です。これが非常にくせ者で、コマーシャルの範疇に収まらないのではないかと畏れのようなものを感じていました。

そんな中、当時在籍していた広告代理店・電通の役員たちから「21世紀の広告クリエイティブの方向性について講演してほしい」「広告メディアは今後どうなっていくのか話してほしい」と立て続けに頼まれたのです。与えられたテーマについて考えた時、「広告の未来に僕はいないんだな」と気づきました。これまでずっと広告の未来を考えてきたのに、そこには自分がいないとわかったのです。そこで「僕はトーンという方法論が気になっています。トーンが、広告ではない他のコンテンツを生む予感がするんです」と役員に話し、なんと辞表を提出しました。最初は驚いていた役員も、「広告は電通専属として作り、そのほかのことは自由に挑戦すればいい」と僕の申し出を理解し、そのような待遇を用意してくれました。そして、企画事務所トピックスを立ち上げたのです。それが『I.Q』のイメージが生まれる一年前、1994年6月のことでした。

しかし、「トーン」という方法論を信じて電通を辞めたものの、しばらくは新しいアイデアが浮かぶこともありませんでした。そして翌年の4月9日、この新しいトーンが突然目の前に現われたのです。

──日付まで、はっきり覚えているんですね。

手帳を見ても、4月9日の欄に「『I.Q』が生まれた日」とは書いてありません。なぜ覚えているかというと、次の日に養老孟司さんとの対談があったからなんです。養老さんから「佐藤さんが考えるコピーは言葉ではない。音です」「佐藤さんはイメージでものを考えるんですね。だから、意味のない音と映像で直接我々に訴えかけてくるコマーシャルを作れるんです」と言われて、この方は僕のことをよくわかってくれているなと思いました。その対談の最後に、「佐藤さん、きっともうすぐ、大きいイメージが来ますよ」と言うんです。僕はもうびっくりしました。前日に『I.Q』のイメージが来ていたわけですからね。そんなことがあったので、日付を覚えているんです。

とはいえ、4月9日に降ってきた映像は、今まで僕がやってきたようなシングルチャンネル、つまり一方通行の表現ではありませんでした。いろいろと考えるにつれ、「これはもしかしてゲームというものかな」と思ったのです。そこで僕は、コマーシャル以外のコンテンツを初めて作ることになりました。でも、どうしたらいいのかわかりません。「これは困ったな」と思いましたね。

──そこから、どのようにしてゲーム制作に乗り出したのでしょう。

電通時代、ソニーの広告も担当していましたが、そのルートを使うのは違うなと思ったので、当時青山にあったソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)にノコノコと出かけていきました。

──いきなりですか。

そうなんです。でも、飛び込みで行っても、話なんて聞いてもらえませんよね。受付で「時間の都合がつくゲームプランナーはいませんか?」と聞いても、「約束はおありですか?」と返されて。「持ち込みですか?」「そういうことになりますね」と言うと、びっくりされてしまいました。一応ネクタイを締めていましたから、変ではなかったと思うのですが(笑)。内線電話で聞いてもらいましたが、「あいにく都合のつく人間はいません。お引き取りいただけないでしょうか」と言われてしまいました。

ただそこで、ものすごくラッキーなことがありました。受付ですったもんだしていたら、白いポロシャツにジーパンの男性が後ろを通ったのです。僕が受付でもめているので、「どうしたの?」と声をかけてくれて。受付の方が事情を説明すると、その男性は僕の顔をじっと見て「僕でよかったら聞くけど」と言うんです。でも、ポロシャツにジーパンのおじさんですよ。どの業界にもいる一線を退いた暇な方かと思い、「これは困ったな」と思いました。

でも、僕としては「この人しかいない」と、すがる思いでした。会議室に案内されたので、ホワイトボードにバーッと絵を描き、3、40分ひとりでしゃべり続けました。すると、その人は「これ面白いね。もしよかったら、人を集めるからプレゼンテーションしてくれない?」と言ってくださったのです。内心では「やった!」と大喜びでしたね。そこで「あの、あなたは……?」と名前をうかがうと、定期入れから名刺を出してくるんです。それを見たら、「SCE副社長 丸山茂雄」とあるじゃないですか。本当にびっくりしました。

「RPGって何ですか?」 ──ゼロからスタートしたゲーム制作

──SCEでのプレゼンテーションの成果はいかがでしたか?

丸山さんにお会いした約10日後に、改めてプレゼンテーションにうかがいました。そして2、30人ものディレクターが集まる中、「このトーンは!」「この世界観は!」と熱弁をふるったのです。「これはみんな感激しただろうな」と思いましたが、なんだか反応が悪くて。「こんなに素晴らしいイメージをプレゼンしているのにどうしてだろう」と思っていたら、その中のひとりが「質問していいですか? 佐藤さんが今話しているゲームはRPGですか?」と聞くんです。僕は、正直言うと、この時までRPGを知りませんでした。でも、ここで知ったかぶっても仕方がありません。「RPGって何ですか?」と素直に聞いたら「コイツはド素人だ」とみんな思ったのでしょう、会議室からバラバラと人が出て行ってしまいました。

最後まで聞いてくれたのは、わずか3人。悲しかったですね。しかも「あなたたちは残ってくれたんですね」と言ったら、「丸山から”お前たちは最後まで残るように”と言われていた」と明かされて。そのうちのひとりが、のちに『I.Q』のプロデューサーになった山元(哲治)さんでした。あとになって話を聞いたら、山元さんは「RPG全盛時代だけど、何か違うゲームを作りたい」と思っていたそうです。そこで、幸いなことに彼が率いるチームとともにゲームを作ることになりました。

──ようやくスタートラインに立ちましたね。

でも、そこからも大変でした。まずはじめに、開発スタッフの方々に僕のイメージする世界観をプログラムして映像にしてもらったんです。1ヵ月後にSCEに呼ばれて行ったら、パソコンのモニターの中に僕が思い描いた映像がありました。僕は「素晴らしい!」と感激しましたが、山元さんたちはどうも反応が鈍くてシラーッとしているんですね。そこで、一番若手のスタッフを階段の踊り場に連れ出し、「こんな素晴らしい世界観を見せているのに、どうしてしらけているんですか?」と詰め寄りました。もう壁ドン状態ですよ(笑)。そうしたら「なんというか、ゲーム性がないというか……」と。それを聞き、「ゲーム性? そうか、ゲーム性という言葉があるのか」「ゲームにはゲーム性が大事なんだ」と気づきました。こんなド素人がゲームを作ろうとしていたのですから、驚きですよね。そこからゲーム性を追求する日々が始まりました。

そんな修行のような日々をいっしょに歩んでくれる同志を身近にも見つけました。一人は、当時27才だったデザイナーの中村至男さん、もう一人は、それまで多くのCMを一緒に作ってきたうちのますみさんです。二人とも、ゲーム制作に関しては、僕と同じくらい全くのド素人でした。でも、うちのますみさんとは、毎日のように『I.Q』全体の世界観そして音楽の方向性などを話し合い、中村さんとは『I.Q』のグラフィックデザインから始まり、最後には問題を作り合う程になりました。

──ちなみに、開発スタッフは佐藤さんが有名なCMプランナーだと知っていたのでしょうか。

僕からは言いませんでした。ただ、電通時代はテレビなどに出る機会も多かったので、ほとんどの方は知っていたと思います。プログラマーの方からは「佐藤さんはコマーシャルの世界では有名かもしれないけれど、ゲーム業界ではゼロだから」「この考え方には矛盾があるって先週も言ったじゃないですか」と、企画書を投げられたこともありました。でも、自分にとってはそう言ってもらえる環境が良かったのだと思います。実際、素人でしたからね。

──ゲーム性を確立するためには、どんなことをされたのでしょう。

ひたすらノートに向き合って、考え続けました。山元さんをはじめとするスタッフの方々に、2週間に一度企画書を提出するのですが、出しては返されての繰り返し。ゲーム性が確立したのは1996年1月でしたね。

──はっきりしているんですね。

自分でもわかったんです。「僕は間違っていたな。これがゲーム性だったのか」って。まずひとつは、ステージに登場するキャラクターはひとりであり、キューブに潰されても死なないこと。それまでは潰されたらゲームオーバーというルールを考えていましたが、それではストイックすぎて面白くありません。潰されるのが怖くて、ゲームができなくなってしまいます。そこで、潰されてもむくむくっと起き上がるようにしたんです。

もうひとつは、アドバンテージキューブ、フォービドゥンキューブの発明です。ノーマルキューブと合わせて3種類のキューブが存在することで、ユーザーはさまざまな戦略を立てられます。このふたつによって、やっと頭に浮かんでいた映像がゲームになりました。ほかにも「Perfect」や「Again」の概念、『I.Q』の点数の付け方などを、ひとつひとつ見つけていったんです。

その後、『I.Q』に登場する問題を自動生成するアルゴリズムを作り、僕としては、「これである程度ラクになるかな」と思いましたが、そうはいきませんでした。それでは問題が全然面白くならなかったのです。人間が感じる面白さは、なかなか記号化できません。そこで、自分の『I.Q』ノートに全ての問題を自作する日々が始まりました。もう覚悟を決めましたね。死ぬ思いで、毎日毎日問題を作っていました。

──ノートを拝見すると、実に多くの問題を考えていたことがわかります。その中から「これは面白い」「これは面白くない」とジャッジする判断基準は?

自分で何度もプレイして、面白いものを選んでいきました。それに尽きますね。問題にもひとつひとつ名前がついているんです。「回り込み」だったら、回り込んでキューブを捕獲する。「段差合わせ」なら、フォービドゥンキューブが邪魔だけど段差を合わせて一度に獲る。そういった面白い要素を発見していきながら、問題を作りました。ノートを見直すと面白いですよ。「平家ガニ」「盲腸」「たこつぼ」など、いろんな名前がありますね(笑)。

原始的・根源的なゲームの楽しさを追求

──これまでコンピュータゲームを作ってきた方なら、「ここにこういう要素を入れればゲーム性が向上する」と経験則からわかると思います。でも、佐藤さんの場合、ゼロからのスタートでした。ゲームのセオリーを知らない中で、どのように発想を広げていったのでしょう。

27歳の時、僕は「作り方を作る」という方針を立てました。20代でデザインを始めた時も、30歳を過ぎてからコマーシャルを作り始めた時も、自分なりに作り方を作ってきたのです。確かに最初はコマーシャルの作り方なんてわかりませんでしたが、小さい頃からテレビを観てきたのでコマーシャルがどういうものかは知っています。だから「作り方を作る」ことができたのです。

ゲームも同じです。子どもの頃からトランプで遊んできましたから、「ゲームは何が面白いんだろう」と考えることはできます。そのうち、『I.Q』では「その都度の快楽」をユーザーに味わってもらいたいのだと言語化できるようになりました。ボタンを押すと、キューブが床に吸収される。その快感を味わってほしかったのです。アドバンテージキューブなら、3×3のゾーンにあるキューブがすべて消えるから非常に気持ちいい。フォービドゥンキューブは、獲るとステージがガラガラッと落ちていくので非常に痛くて怖い。そういう要素を組み合わせて、ゲームの形にしていきました。コンピュータゲームを知っているか知らないかは、関係なかったですね。

僕はルービックキューブが大好きなので、あのような論理的な思考もどこかに入っているかもしれません。ギリギリまで追い詰められてパニックになっても、わずかな論理性が自分に残っていたら助かる。これがゲーム業界で言うゲーム性かどうかはわかりませんが、ルービックキューブやトランプを楽しいと思う人がいるのなら、『I.Q』を面白がってくれる方がいるだろうと思って作りました。

また、スポーツも参考にしました。僕は大学時代にアイスホッケーをやっていたのですが、あの競技では0.2秒ぐらいでシュートが決まります。複数の選手にパックをパスでカン! カン! カン! と渡し、最後にゴールする。そのスピード感、時間を制御する困難さをゲームに取り入れています。

──確かに、ステージから落ちそうになった時に、脳がフル回転する感覚が気持ちいいですよね。

昔のテレビ番組の中で、こんなゲームがありました。参加者がクイズに取り組んでいるのですが、背後では針のついた鉄道模型がレールの上を走っていて、時々そちらを振り返って線路の上に置かれている風船が割れないようにしなければなりません。ギリギリのタイミングで風船を上にあげ、汽車をやり過ごしまたクイズを解いていく、その繰り返しです。簡単なルールですが、すごく面白かったんですよね。

山元さんから「ふだん、どういうゲームをプレイするんですか?」と聞かれたこともありました。「大貧民やオセロ」と答えたら、「そこまで戻る?!」と笑われました。でも、ああいった基本的な面白さを、当時のゲーム業界は忘れているんじゃないかと思いました。

例えば、目の前のテーブルの上にコップがあり、紙で作った球を対面で投げあって、どちらが先にコップに入れられるかを競う遊びって面白いですよね。世の中には7、8,000円もするゲームが売られています。でも、それらは果たしてこのシンプルな遊びよりも面白いでしょうか。そういった話を、いつも山元さんたちとしていました。

──『I.Q』には、原始的なゲームの楽しさがありますね。

僕もそう思います。ゲームって、そもそも狩りなんです。走っているウサギや空を飛ぶ鳥を、弓矢で狙う。そういう原始的な面白さが、ゲームの基本だと思います。『I.Q』の場合、前方から迫ってくるキューブを避けて、消す。そういう原始的で根源的なゲームにしました。楽しむために知識が必要なゲームは、少しだけ文脈主義だなと思います。

──とはいえ、当時はRPGの人気が高かった時代です。SCEの人々からはどのような反応がありましたか?

僕は山元さんをとても信用していて、山元さんのOKが取れればいっぱしのゲームになると思っていました。僕がこれまで作ってきたコンテンツは、99.9%がコマーシャル。ゲームに関しては門外漢でしたから、山元さんがダメだということは控えて、OKだと言うことをやるようにしたんです。あとは自分が面白いと思うかどうかを重視しました。

僕はそもそも言葉にするのが苦手なほうですが、『I.Q』は特に言語化するのが難しいコンテンツでした。プレイしてもらわないと、何が面白いか伝えられませんから。救いだったのは、RPG全盛期にRPGではないものを作りたいという意思が山元さんにあったこと。そうでなければ、このゲームは誕生しなかったと思います。

やりたいことがすべて詰まった『I.Q』は、人生の転機となった作品

──『I.Q』が発売された1997年は、「プレイステーション」の普及が進み、毎月多くのソフトが発売されていました。当時の「プレイステーション」に対し、どのような印象を抱いていましたか?

発売後、「なぜ他のハードではなく「プレイステーション」を選んだのですか?」と聞かれることもありました。でも、僕は「プレイステーション」しか知らなかったんです(笑)。そんなところにも当時の「プレイステーション」の戦略を感じます。コアなゲームマニアではなく、あまねくすべての人にゲームの楽しさを伝えたい。そういうSCEの戦略が、僕にも届いていたのだと思います。だから、最初に企画を持ち込む際、青山までフラフラ行っちゃったんですね(笑)。

当時は、社内に「いくぜ、100万台。」というポスターが貼られる前だったと思います。でもハードの売上に『I.Q』が寄与するかもしれませんよという話をしました。「とにかく30万台に到達させましょう」「次は100万台だ」と『I.Q』を作りながら、みんなで話していました。

──結果的に『I.Q』は大ヒットしました。佐藤さんは、その反響をどのように受け止めましたか?

実は『I.Q』が発売された当時、僕はコマーシャルの仕事で外国にしばらく滞在していました。毎日ファクシミリで「3万本の受注が入りました」「4万本追加になりました」と届くのですが、僕にはピンと来なくて。売れているのかわからず、「普通はこんなものかな」と思っていました(笑)。いちばん日本で騒がれている時に本人はいないという、おかしな体験でした。

──ユーザーは、『I.Q』のどこに魅力を感じていたのだと思いますか?

ゲーム性と世界観、その双方が受けたのだと思います。服部隆之さんにお願いした音楽も、『I.Q』の世界観を支えてくれました。「ワーグナーのように」なんて、ワーグナーもろくに知らないくせにお願いして(笑)。「映画のようにダーンとくる荘厳な音楽にしてください」なんて言っていました。

僕は、これまでトーンという方法論でコマーシャルを作ってきました。例えば「カローラIIにのって」では、小沢健二さんの歌とパリの風景でみんなをうっとりさせたかった。15秒、いえ正確には始まりの3秒だけでみんなうっとりしたはずです。『I.Q』もあの世界を観せられて、あの音楽がかかれば、ものの5秒で魅了されます。そして、その先にゲーム性が待っています。その両方を兼ね備えていたから支持されたのでしょうね。

──ゲームというメディアに初挑戦されたことで、佐藤さんご自身に変化はありましたか?

最大の変化は、”自分が人生で何をやりたかったのか”がわかったことですね。僕はCMプランナーという肩書で、たくさんのCMを作ってきました。CMを作ることが大好きでした。でも、心の一番奥底では「僕はこれをやる人間ではないな」とも思っていたんです。そんな時に『I.Q』を作り、「トーンという方法論を確立するために『I.Q』が生まれたんだな」「そうか、僕は伝えるための方法を作りたかったんだ。そのひとつがCMだったんだ」「自分は表現方法、教育方法をなりわいとする人間なんだな」とわかったのです。

よくインタビューで「これまでに手掛けてきた中で、最も印象深い作品は?」と聞かれます。そんな時、僕は必ず『I.Q』と答えています。『I.Q』には自分がやりたいことのすべてが詰まっていますし、生きる意味を教えてくれたコンテンツでもあります。その後手掛けた『だんご3兄弟』や『ピタゴラスイッチ』のようなコンテンツも、すべてトーンで作っています。すべては『I.Q』がきっかけなんです。

──そんな『I.Q』が、「プレイステーション クラシック」に内蔵されることになりました。ご感想をお聞かせください。

とてもうれしいです。『I.Q』の開発当時、僕たちは「普遍性」をテーマに据えていました。普遍性には、ふたつの意味があります。世界中どこでも通用する空間的普遍性。もうひとつは、100年後、200年後も面白いと思ってもらえる時間的普遍性。空間や時間を問わず、「面白い」「気持ちいい」と思ってもらえる普遍性を大事にして『I.Q』を作っていたのです。普遍性があれば、ゲームはいつまでも生き残れます。みなさんが死んでも、ババ抜きもかくれんぼも残り続けるでしょう。そういうものを目指してきました。

ただし、厄介なのがプラットフォームです。僕らが一生懸命作っても、プラットフォームがなくなってしまえば楽しむことができません。プラットフォームが弱体化すると、コンテンツの普遍性が崩れてしまうのです。ですから、「プレイステーション クラシック」という新しいプラットフォームができ、そこに『I.Q』が内蔵されると聞いてとてもうれしかったですね。

──「プレイステーション クラシック」で初めて『I.Q』に触れる方もいると思います。どのように楽しんでほしいですか?

1997年の発売当時と同じですね。僕は、ユーザーの人たちの脳めがけてこのゲームを作りました。当時「全世界の脳におくる」というコピーを書きましたが、未来の脳にもこのゲームをおくっていたのです。宙に浮かぶ第6、第7ステージでは、「自分はなぜこんなところにいるんだろう」という気持ちになると思います。あそこに立ってもらい、脳をフル活用してほしいですね。

──理想を言えば、プラットフォームを問わずに遊べるようになってほしいと思いますか?

それが難しいところなんです。例えば『ピタゴラスイッチ』はNHK教育テレビで放送しています。あれを民放で放送するとなると、なにか違和感を覚えますよね。プラットフォームにも世界観があります。そこを離れるのは、コンテンツにとっても良くないことだと思うのです。

『I.Q』も同じです。ほかのプラットフォームに移植されるのは、僕としては何か不安です。プラットフォームとコンテンツは、一緒に生きていくものです。だからこそ、「プレイステーション」には未来永劫元気でいてほしいですね。

——————————————

©1997 Sony Interactive Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。