最先端の技術を惜しみなくつぎ込んだシリーズ第4弾『R4 RIDGE RACER TYPE 4』

12月3日(月)発売の「プレイステーション クラシック」に内蔵される『R4 RIDGE RACER TYPE 4』は、「プレイステーション」を代表するレースゲーム『リッジレーサー』の系譜に大きな革新をもたらした作品だ。

「ハイスピードコントロールによる爽快感を誰もが楽しめるレースゲーム」をコンセプトに「プレイステーション」で大ヒットを記録した『リッジレーサー』。『R4 RIDGE RACER TYPE 4』は、そのシリーズ第4弾として1998年12月3日に発売された作品だ。爽快感あふれるドリフト走行が楽しめるレースシーンや、「リッジサウンド」と呼ばれる個性的なBGMなど、シリーズの特長を踏襲しつつ、スタイリッシュなUIデザインや、当時の最先端の技術をつぎ込んだグラフィックを採用し、それまでの「リッジレーサー」ファンだけでなく、幅広いユーザーに強い印象を残した。

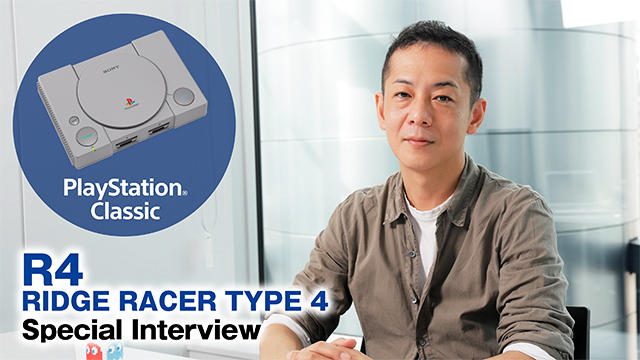

同作のアートディレクターを務め、2019年1月17日(木)発売予定のPlayStation®4用ソフトウェア『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN』のブランドディレクターでもある河野一聡氏に話をうかがった。

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

河野一聡氏

今なお熱い支持を集める、ナムコの第二の黄金期を代表する作品

――河野さんは『R4 RIDGE RACER TYPE 4』(以下『R4』)にどのような役割で関わられたんでしょうか。

大きな肩書としては”アートディレクター”でした。『R4』以前のナムコ(現・バンダイナムコエンターテインメント)は、それぞれの分野のスタッフが自分のやり方でものを作り、それを最終的に組み合わせ、すり合わせる方法が主流で、全体のビジュアルの統一感を取る仕事はなかったんです。そんな状況で、僕が『R4』の中核スタッフとして開発に参加することになり、それまで社内にいなかったアートディレクターになって新しいことをしたいと考えたんです。

ただ、当時のソフト開発は規模が今ほど大きくなく、アートディレクターとしてビジュアルのチェックだけやっているわけにはいかなかったです。ユーザーインターフェース(UI)や各種マークのデザイン、テクスチャーも担当していました。また僕は当時プランナーも志望していて、物語と世界観を「リッジレーサー」に持ち込みたいと話していたんです。「じゃあ、自分でやってね」ということになり、シナリオを書いて、キャラクターも作って……。結果、スタッフロールには、僕の名前がいろんなパートで出てくることになりました(笑)。

――『R4』が「プレイステーション クラシック」に収録されることになった経緯は?

今回の収録作品の決定について、僕は直接関わってはいないんです。「プレイステーション クラシック」の話を聞いたときも、僕自身は「「プレイステーション」を代表するタイトルなら『リッジレーサー』がふさわしいかな」と思っていたくらいで。でも、発売から20年が経った今も、僕のTwitterに「続編は出ないんですか?」と質問が来たり、弊社に入社した若い子たちから「シリーズでいちばん好きなのは『R4』でした」と言われたりもして、”今も『R4』が評価してもらえている”という感覚はあるんですよね。

そんな体験もあって、今回のラインナップに『R4』を出す可能性があると聞かされたときは、「ここまで支持してもらっているなら、『R4』でもいいんじゃないか」という話はさせていただきました。初代のインパクトに追い付け、追い越せの気持ちで「プレイステーション」の能力を最大限に使ったソフトでしたし、”第二の黄金期”といわれた当時のナムコという会社のスペックの高さや、技術力を示せるタイトルのひとつだと思っています。

――河野さんご自身は、「プレイステーション」の『リッジレーサー』にどんな印象をお持ちでしたか?

初代の『リッジレーサー』は、アーケードで稼働中のゲームがほとんどそのまま家で遊べる、ユーザーの目線から見ても圧倒的な存在だったと思います。当時のゲーム好きなら、「「プレイステーション」ってどこがすごいの?」と聞かれたら、「だって家で『リッジレーサー』ができるんだぜ?」とみんな答えていました。「プレイステーション」というハードの力を示すベンチマーク的な役割も担ったソフトでしたよね。

個人的な思い出を言うと、僕がナムコに入社したのが1994年、いわば「プレイステーション」と同期で。会社に入った時に「まだ秘密だよ?」と言われながら開発機の上で動く『リッジレーサー』を見せられ、最初に割り振られた仕事がそのデバッグでした。コースの継ぎ目にわざとクルマをぶつけたり、通信対戦のテストとして新人同士でコースを逆走して思い切り正面衝突をしたり、そういったチェックを毎日していたのを思い出します。

――それから数年を経て、『R4』の開発にアートディレクターとして参加されることになったんですね。

『R4』の前作に『レイジレーサー』があり、そこでシリーズが家庭用に向けて大きく舵を切ったんです。『レイジレーサー』は「2作目で改良、3作目で方針転換」というパターンで、それまでのエメラルドグリーンの海と美しい青い空、みたいな雰囲気から一転した、赤と黒を基調にしたちょっとハードなイメージの作品で。それから次の『R4』を作るとなったときに開発チームが一新され、僕を含めた若手中心のスタッフが集められたんです。

『グランツーリスモ』が『R4』を変えた!? 美しい映像に込められた技術の数々

――『レイジレーサー』は1996年12月3日発売で、『R4』はそこから開発に2年をかけた大作になりました。

「プレイステーション」発売以降、『レイジレーサー』までは、毎年12月3日に新作が出ていて。なんとなく風物詩みたいにもなっていたんですが、『R4』ではそれまでとは違ったさらにいいものを作りたかったので、プロジェクトチーフと僕とで上司に掛け合い、2年の開発期間をもらったんです。

当時集まったスタッフは、開発現場のリーダーが30歳ぐらいで、あとは全員が20代前半。ものすごく若いチームだったので、開発もかなり好き勝手していました(笑)。ただ、今考えてみると、サブカルチャーにせよクラブミュージックにせよ、当時のカッコいいものや最先端だったもののシーンを、ド真ん中で体感できていた世代が集まったチームでもあって。みんなの感性も若くて、自分たちが「面白い」と思うことが、そのまま時代のさまざまなシーンでいちばん盛り上がっている「面白いもの」と合致していた世代だったんですよね。

例えば、僕の同期がサウンド担当でしたが、BGMも、当時クラブに出入りしてDJをやっていた彼を中心にしたサウンドチームが「今のいちばんはこれだ!」と自分たちが感じていたものを形にしたものでした。だからこそ、今でも評価されるような素晴らしい記憶になったんだと思います。そんな勢いのあるメンバーのみんなが、「自分たちが面白いと思えるものを作ればユーザーのみなさんが喜んでくれる」という確信を持って『R4』を開発していたんです。振り返ってみると、すごくいい時代でしたね。

――「プレイステーション」も発売から4年を経て研究開発が進み、成熟期に入った時代でした。

『R4』でも研究開発にはすごく力を入れていて、さまざまな新しいことに挑戦しました。例えば『レイジレーサー』の時は、コースなどのポリゴンに「焼き付け」と呼ばれる技術で影を落とし込んでいたんですが、『R4』ではそれを変えて、当時「グローシェーディング」と呼ばれていた技術を取り入れたんです。ポリゴンの4つの頂点にそれぞれ色を持たせて滑らかなグラデーションを表現する技術で、それをコース全体に使いました。

背景の美しさは「リッジレーサー」シリーズの特長のひとつですし、その進化は欠かせないと判断しての導入だったんですが、グラフィックが滑らかで美しくなる分、そのぶん処理するためのパワーも必要で。最初のころはまともに動きませんでした。でも、当時のナムコの技術力はやっぱりすごくて、最終的にはそこをなんとか解決し、あの豊かな色付けがなされたコースを、秒間30フレームで描画されるように収めることができたんです。

でも、そうして「できた! 行けるぞ!」と思った矢先に『グランツーリスモ』が出てきて(笑)。向こうは、車体の表面に疑似的に周囲の風景を移りこませる「環境マッピング」技術を実装していて、僕はそれを見て「『R4』はこのままでいいのか?」という危機感を覚えたんです。そこで全スタッフを役員用の会議室に集めて、僕が『グランツーリスモ』がいかにすごいかを説明し、「『R4』でも環境マッピングをやるぞ!」と号令をかけたんです。

幸い、チームのみんなにも理解してもらえて、『R4』でも『グランツーリスモ』とは違った、もっと軽い処理による環境マッピングを実装できました。結果として『R4』では背景全体にグローシェーディング、車体に環境マッピング、さらに赤い光が尾を引くテールランプの処理とか各種のエフェクトを入れた、当時の最先端といっていいグラフィックを実現できたんです。

――やはり同じレースゲームとして、『グランツーリスモ』にはライバル心があったのでしょうか?

ゲームの方向性が大きく違うので、その点でライバル意識はなかったんですが、ビジュアル面で他のゲームに絶対に負けられないという思いはありました。それだけに、ゲーム雑誌で『グランツーリスモ』の環境マッピング処理を見たときのショックたるや……でした(笑)。ただ、そこで衝撃を受けたことで『R4』でも環境マッピングを取り入れたわけで、『R4』の完成度があそこまで高められたのは、『グランツーリスモ』のおかげともいえるかもしれません。

また、『グランツーリスモ』で本物のクルマの挙動を再現する「ドライビングシミュレーター」の概念が根付いたことで、「リッジレーサー」の立場がより明確になった部分もありました。そもそも、ナムコの遊びの理念のひとつに、”世の中にすでに存在するものをゲームの形に落とし込み、実際に体験しているかのような気分を味わってもらう”、わかりやすく言うと”ごっこ遊び”を楽しんでもらう、というものがあったんです。「リッジレーサー」もレースに出場して、気持ちよくドリフトして、すごいドライバーになった気分を味わえる、いうなれば”レーサーごっこ”が楽しめるシリーズで。この頃から、その楽しさをさらに追求する姿勢が、より明確に意識されるようになっていったと思います。

『R4』はゲームの”ビジュアルデザイン”にも変革をもたらした

――それまでの「リッジレーサー」から大きくイメージを変えたスタイリッシュなデザインも特長でした。

正直なところ、僕がアートディレクターをやりたいと手を挙げたのは、自分がカッコいいと思うものを作りたいという”欲”があって、それを実現するためでした。ゲームのビジュアルに関することすべてに対して、いいか悪いかを全部判断できる立場に立ち、僕がやりたいと思う方向性を貫いた。その結果、すべてにおいて統一感のあるデザインが実現でき、ユーザーの方にも評価していただけたのかなと思っています。そのぶん、スタッフに納得してもらうのも大変でしたけど(笑)。

あれから20年経って、いろいろなメディアで「あの作品からナムコのグラフィックスタイルが変わった」「ゲーム業界のUIが変わった」と、当時のゲームのビジュアルが転換期を迎えた象徴のひとつとして『R4』の名前を挙げていただけるようになりました。そういったゲーム史の中のひとつの転機に携われたことは、自分でも誇りに思っています。

――”アートディレクター”という肩書ができるようになったのも、「プレイステーション」だからこそだったんでしょうか?

「プレイステーション」以前の、2Dグラフィックが主流だったゲーム業界では、ビジュアルってキャラクタードットや背景ドットだけ頑張ればいいという考え方がずっと続いていたんです。それぞれバラバラに作って、最後に形になるように合体できればよかった。でも、「プレイステーション」の成功で3Dグラフィックが当たり前になり、そこでより高いパフォーマンスを目指そうとしたときに、従来の仕事の仕方や、チームの構成では限界が出てきたんですよね。

開発の規模も大きくなって、背景ひとつとってもモデリング担当とテクスチャー担当が分かれて、それぞれ別の人間が作業するのが当たり前になっていましたが、「リッジレーサー」シリーズでも、3作目の『レイジレーサー』までその手法で作ってみて、でも「今のままの開発体制では限界がある」となった。そういった状況ができたからこそ、俯瞰的にゲーム全体のビジュアルを見て統一するアートディレクターという役割が必要とされる状況になったんだと思います。

――ゲームの作り方が変わったことで、新しい役割も求められたということですね。

研究開発で、ビジュアル表現の幅がどんどん広がったことも大きかったと思います。どのハードもロンチの時点ではその能力を100%使うことができず、各社がそれぞれの研究開発によって技術的な無駄を削り、パフォーマンスを高めていこうとした時代でしたね。もちろん、今でもそれはあるんですが、「プレイステーション」の時代は、研究と技術の蓄積でできることに本当に圧倒的な差がありました。

今は、ゲームエンジンやミドルウェアを使いこなす時代ですが、当時はプログラマーがハードを直接いじって、その能力をどれだけ引き出せるかが勝負だったんですよね。基本的に自社で蓄積した技術が頼りで、特にナムコは、ほかのメーカーがすごいことをやってきたら、さらにそれを越えなければならないという意識がすごく強い会社だったので。

――今は「CEDEC」のような技術や開発ノウハウを公開し合う開発者向けの交流会も増えましたが、昔は違いましたね。

他社さんとの技術共有はほとんどなかったですし、すごいグラフィック技術を使ったソフトが他社から発表されると、いつも「やられた!」と思っていました(笑)。みんながみんな、他社よりすごいものを作りたい、出し抜きたいと考えていた時代で。特に、ナムコはゲームメーカーでも有数の技術を持つ、トップの一角を占めるメーカーでしたから、その思いは強かったです。

そういう切磋琢磨を通じてプログラム技術もどんどん上がって、以前やっていたことを半分の処理能力でできるようになるとか、そういう技術的なブレイクスルーが何度もあって。ビジュアルに関しては、”ウソをつく”こともどんどん上手くなりました。

――ウソ、ですか?

気づきにくい部分でデフォルメをするとか、ユーザーの目をごまかすための”ウソ”ですね。『R4』でいえば、初代の『リッジレーサー』を比べると、『R4』はテクスチャー解像度が初代の半分なんです。初代は見えないところまで高解像度のテクスチャーを使っているんですが、『R4』ではプレイヤーの目の行くところだけ高解像度にして、ほかは粗いものにしてメモリの容量を節約していました。そういった”あの手この手”を必死に研究して、限られたハードのパワーを活用するのが当たり前だったんです。

発売当時の『R4』にはオマケに『リッジレーサー ハイスペックVer.』という秒間60フレームで初代『リッジレーサー』が動作するバージョンが付属したんですが、当時のナムコのベテランのスタッフが研究開発を進めて、同じ「プレイステーション」の上で初代を倍の処理速度で動くようにしたものでした。あれも”あの手この手”の結果のひとつですよね。最近の若いスタッフだと、当時に比べるとハードのパワーに余裕があるのが当たり前だったりして、そういうやり方を学んでいない子も多いですね(笑)。

クルマ、システム、シナリオ──次々に取り入れた新機軸

――マシンのデザインのカッコよさや、320台というボリュームも驚きでした。

マシンに関しては、各チームのカラーリングを僕が決めて、個別のデザインは他のスタッフがしていました。『パックマン』がPRC、『マッピー』がMMM、『ゼビウス』がRTS、『ディグダグ』がDRTと、過去のナムコのタイトルをモチーフにした4チームがあって、カーメーカーが4社あって。僕はまったく経験がない分野だったので、それらしい資料を集めて、ステッカーも「これはなんのためのものだろう?」と調べて、すごく苦労しました。

――ステッカーは往年の名作をモチーフにしていて、ナムコファンの心をくすぐりました。

『R4』を作るにあたって、僕が立てたコンセプトの中のひとつに”オールナムコ”というものがあったんです。あらゆるところにナムコのIPやモチーフを使って、ナムコらしさを出すというのを最初から考えていたので、ステッカーやマークはとにかくたくさん考えました。

――「グランプリ」モードのレースの順位に応じて入手マシンが変わるシステムもユニークでした。

当時のナムコの遊びの理念には、先ほど話した”ごっこ遊び”に加えて、”競争”という概念もあったんです。それで『R4』も、レースの順位に合わせて速く走れる人には速いマシンで速いライバルカーと対戦でき、遅い人はその実力に見合ったマシンで相手と競争できるシステムになりました。ただ、その結果、僕らが担当したシナリオが大変なことになって。順位の組み合わせに応じて、入手マシンだけでなくシナリオのメッセージも細かく変わるんですが、それを全部自分たちで書いて用意しなきゃならなくなって、もう地獄でした (笑)。

今回の、改めて『R4』を引っ張り出してシナリオを確認したんですが、若気の至りとはいえ「こんなのを世の中に出していたなんて!」という気持ちになってしまって……。3戦目くらいのシナリオシーンで恥ずかしくなって、読むのをやめてしまいました(笑)。

――シナリオによる盛り上げ以外にも、最後のレースのゴールで花火が上がるなど、気分を盛り上げてくれる演出がとても多かったです。

あの優勝時の演出は、僕が『R4』でどうしてもやりたかったことなんです。1999年が2000年に代わる瞬間に花火が打ち上がって、自分をほめたたえる実況が入って、BGMが変わって……と。開発に着手したころからそういうシーンを目標にして、ゲームの中でそこに至るまでの道のりを作ったと言ってもいいくらいです。

僕は、世界観があって、その中でストーリーの進行とともにプレイヤーが普段できない体験をし、成長を実感できるスタイルのゲームが好きなんです。『R4』もひとりのドライバーとなって結果を出すことで、シナリオや手に入るマシンが変わりますし、長く手掛けてきた「エースコンバット」シリーズも、自分の活躍で戦況を変えるエースパイロットの気分が楽しめる作品です。昔からやりたいことはあまり変わっていないんですよね(笑)。

――「プレイステーション クラシック」で久しぶりに『R4』に触れる方や、これを機に初めて『R4』に触れる方に、メッセージをお願いします。

今回「プレイステーション クラシック」で遊びなおしてくれる方はもちろん、Twitterなどで誕生20周年を祝ってくれる方も含めて、「今も『R4』を好きでいてくれてありがとうございます」という気持ちでいっぱいです。『R4』好きなお父さんと一緒に初めて遊ぶお子さんは、ぜひお父さんのプレイを見てあげて、自慢話を聞いてあげてください(笑)。

また、発売当時『R4』をプレイしなかったという方や、今回初めて遊んでいただける方は、ゲーム業界にたくさんのレースゲームがある中で、20年前に発売された『R4』の名前が今もなお出てくるのか、ぜひご自身で遊んで、知っていただけると嬉しいです。

——————————————

『R4 RIDGE RACER TYPE 4』公式サイトはこちら

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

コメントの受付は終了しました。