2018年の発売がアナウンスされたPlayStation®VR専用タイトル『Déraciné』(デラシネ)。本作は、SIE ワールドワイド・スタジオ JAPANスタジオとフロム・ソフトウェアという、PlayStation®4用ソフトウェア『Bloodborne』と同じ開発体制による、完全新作のVRアドベンチャーゲームだ。

“古典的アドベンチャーゲームを、最新のVR技術で描く”というコンセプトのもと、温かくもどこかミステリアスな物語が展開。

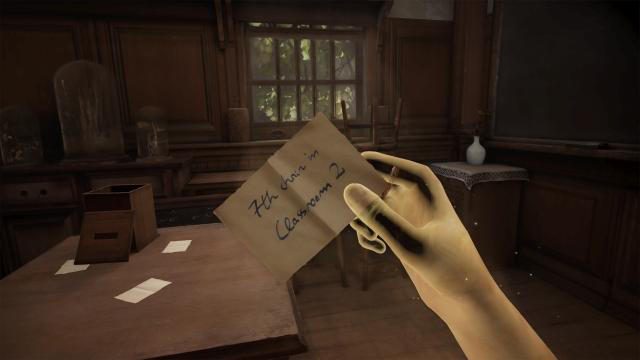

プレイヤーは”止まった時の世界”に住む妖精として、少年少女6人と年老いた校長先生が暮らす、人里離れた古い寄宿学校に現れる。別の時間に生きているため、人間は妖精を見ることができない。誰からも見えない存在であるプレイヤーは、止まった時に干渉し、異なる時に移動しながら、間接的に子どもたちと関わり、物語を紡いでいく。

米国・ロサンゼルスにて開催された「E3 2018」では本作のメディアセッションが実施され、宮崎英高ディレクター自らによる本作の解説に続いて、インタビューの場が設けられた。

※「E3 2018」での発表内容です、日本での発売など詳細は未定のものが含まれます。

右がフロム・ソフトウェア代表取締役社長・宮崎英高ディレクター。左がSIE ワールドワイド・スタジオ JAPANスタジオ・山際眞晃プロデューサー。

“確かにここにいるはずなのにいない”という、VRならではの感覚

宮崎:『Déraciné』(デラシネ)は、クラシックなテキスト寄りのアドベンチャーゲームです。”昔ながらのアドベンチャーゲームをVRという最新のテクノロジーで再現し、新しい趣を与えよう”というコンセプトです。

時の止まった世界が舞台であり、そこに住んでいる自分は妖精で人間には見えないという、とても静的なゲームになっています。近年のフロム・ソフトウェアのタイトルとは趣が異なるうえに、激しさを求める主流のVRゲームとも違うことを大前提としています。

──本作の開発に至った経緯を教えてください。

宮崎:クリエイティブな意味でのきっかけは、僕がVRのテクノロジーに最初に触れたときに、”キャラクターが確かにここにいる”という感覚がとても強かったことです。キャラクターが顔を近づけてきたら、思わず避けちゃう感覚というか。

これはもう、ゲームのキャラクターを人間として脳が理解していると驚き感動したのですが、一方で、実在感があるからこそ、目の前のキャラクターに直接触れることができないという独特の感覚を面白く感じたので、これをテーマに何かコンテンツをつくれないかなということが、最初の着想だったんです。

そして『Bloodborne』のDLCの開発が終わってSIEの皆さんと飲みに行ったときに、たまたまVRの話になりました。「もしVRで何かつくるならどんなゲームを?」と尋ねられ、その着想の話をしたんです。

宮崎:また、フロム・ソフトウェア的な都合というか、目標みたいなものが4つありました。

1つ目は、VRのテクノロジーに真剣に触れておきたかった。VRのテクノロジーは、ある程度将来性のあるものだと思っていたので体験しておきたく、そのチャンスを探していたんです。

2つ目は、近年『Bloodborne』や「ダークソウル」シリーズをつくってきた我々ですが、もう少し多様性を持ちたいと思っていたんです。そして、その手がかりとして、昔のフロム・ソフトウェアが持っていたものもあるだろうと。我々はかつて『エコーナイト』というアドベンチャーゲームをつくっていたので、ああいった方向性のゲームもまたつくれるようになりたいね、という話をしていました。

3つ目は多様性の話における別の側面なのですが、プロジェクトの規模感ですね。大規模なプロジェクトばかりになるとどうしても自由度は下がるし、やらなきゃいけないことが決まってくる。小規模のラインやプロジェクトによるチャレンジもしてみたいという想いもありました。

4つ目は、昔のフロム・ソフトウェアって、たまに変なゲームをつくる会社だったことです。「誰が企画してこれが通ったんだろう?」というゲームをつくる、変な会社だったと思っていました。全員が賛成してくれるとは思いませんし、会社が傾かない限りですが、そういう部分も僕は好きだったんですよ。そういう部分も残しておきたかったんです。

このような4つの思惑と、VRならこういうものをつくりたいという先ほどの着想にSIEさんが興味を持ってくれて、プロジェクトがスタート。その結果、やっと発表できたというところです。

──VRに触れた際に、その可能性を感じたということでしょうか?

宮崎:可能性というほど重いものではないですね。ただし、このテクノロジーが一時のあだ花みたいな話にはならないだろうと。このテクノロジーが今後どうなるかは別として、VR的な表現といったものがなくなってしまうというか、一時的なもので終わることはないだろうと感じました。

僕らはデジタルコンテンツをつくる会社だと思っているので、そういうテクノロジーがデジタルコンテンツとして主流となった際に、何も知らないのではキャッチアップできない。我々は一番面白いプラットフォームに、一番面白いものをデリバリーする会社でありたく、能力を磨いておくためにVRテクノロジーに触れておきたかったんです。

その想いは今でも変わっていません。VR的なものはこれからも何らかの形で、デジタルコンテンツにおける表現のひとつの形として定着していくだろうと思っています。その時に今の経験がゼロからやるよりは活きるだろうと。

ただし、『Déraciné』(デラシネ)はすごくクセのあるアプローチのゲームなんですよ。そのため、例えば次のVRコンテンツを何かやろうという時に、このコンセプトは絶対に使わないと思います。これは本当に一回限り。だからこそ面白い部分や、SIEさんが興味を持ってくれた部分があるのでしょう。もし次にVRで何かやるとなったら、まったく違うアプローチにすると思います。

では次に何をつくるかということは、何も計画してはいません。ノウハウをためることができたので実際に何かつくる時は面白そうですし、VRならではという部分はいっぱいあると思うのですが、まだ本作をつくっている最中ですから(笑)。

──PlayStation®Move モーションコントローラーが2本必須というのも、そういったアプローチの一環ですよね。

宮崎:そうですね。プレイヤーが人間には姿の見えない妖精という設定というか世界観を導入しているのは、先ほどお話した”確かにここにいるはずなのにいない”という感覚を、テクノロジーの問題ではなく世界観として落とし込みたかったからなんです。

違う世界に住んでいるという隔絶した感覚を、プレイヤーにできるだけ持たせたかった。そのためにはPS Move2本による操作が必要でした。

──VR空間の移動にワープする仕組みを採用した理由を教えてください。

宮崎:理由の1つ目は、僕自身が酔いやすいこともあるので、酔わないものをつくりたかったことです。先ほども少しお話しましたが、本作はVRの主流コンテンツから外れたつくりじゃないですか。このゲームは、いわゆる激しいVRゲームを遊ぶ人とは違う層に対してアピールしているので、酔うということに敏感なタイトルなのではと考えました。

2つ目は、古いアドベンチャーゲームや、あるいはゲームブックといったものをイメージしてつくっていることです。そうすると、ワープの方がそれっぽいんですよ。画面が切り替わる感覚が、むしろクラシックなアドベンチャーゲームのように感じることもあり、ワープ方式の移動を選びました。

──VRならではの演出として、特に注目してほしい部分はありますか?

宮崎:やはり”確かにここにいるはずなのにいない”という感覚ですね。これはVRでしか味わえないと思うので、うまく表現できているとうれしいです。隔絶しているというのかな……彼岸の存在みたいな。その感覚をベースに何が起こるのかという部分を、丁寧に感じていただければと思っています。

──少しプレイさせてもらったのですが、時の止まった世界でキャラクターが動きだした時は驚きました。

宮崎:プレイヤーがキャラクターに干渉することにより運命が変わったことを表現している状態で、その驚きはねらっています。キャラクターが動くと非現実感が増すといった話もしましたが、動く瞬間は一時的にキャラクターとの距離がグッと縮まる時だとも思っているんですよ。それが印象的になるようにと、意識しています。

僕がつくるゲームは、単純なことにできるだけ価値を持たせるデザインなんです。『Bloodborne』や「ダークソウル」シリーズだと、ただ単に敵に勝つことだったり、回復アイムを見つけることだったりします。『Déraciné』(デラシネ)ではそのひとつが”キャラクターが動くこと”で、普段は止まっていても自分が何かすることで運命が動く。その時だけ自分も彼らの世界にいるような、価値のある体験をと考えています。

──物語の舞台に寄宿舎を選んだ理由を教えてください。

宮崎:実は僕がずっと好きなことで、ほかのゲームをつくるときには活かせない、絶対に使えない引き出しのようなものがあったんです。それは”少女漫画”。言い方は難しいのですが、文学的だったころの少女漫画が本当に好きなんですよ。ですが『Bloodborne』や「ダークソウル」シリーズとは相容れないので、この引き出しは世の中に出すクリエイティブとして使うことはないんだろうな……と思っていました。しかし、『Déraciné』(デラシネ)ならいける! と、ついに引き出しを開け、趣味に走ってしまいました。

それも独特な点であり、そういった意味でもかなり変わったタイトルかなと思います。ユーザーの中にも、きっと少女漫画が好きな人がいるはずだと信じています。

──タイトルに『Déraciné』(デラシネ)という言葉を選んだ理由は?

宮崎:“根無し草”という意味が、このゲームの妖精やストーリーのイメージにすごく近かったんです。いくつかの候補から検討した際に「ああ、これだ」と、すんなり決まっちゃいました。同じ意味を表現しようとすると、他の言葉だともうちょっと長くなっちゃうんですよ。また、”日本人的に”と前置きが付きますが、少しミステリアスな印象があったのもポイントです。しっくりくる意味と響きを持っていたんです。プレイヤーにも、ゲームが終わった時にそう感じてもらえると思います。

──今回は小規模なラインでというお話もありましたが、どれくらいのボリュームを想定していますか?

山際:プレイ時間は6~8時間くらいです。もちろん人によって差はありますが。

──比較的短い時間の中に、さまざまな驚きが詰め込まれている?

宮崎:直接的な刺激はないという話もしましたが、ストーリー自体はミステリアスだし、起伏があるものになっています。詳しい話はネタバレになってしまうので伏せますが、できるだけプレーンな状態でプレイしてほしいんですよ。ある種の感情を想起してほしいというタイプのゲームなので、身構えちゃうとそれはそれでつまらないかなと思っていて。

世の中には「こういうゲームだよ」と紹介されているゲームがいっぱいあるので、たまには本当になんだかわからないけど何があるんだろうと思いながら遊ぶゲームがあってもいいのかなと思っています。

──それでは、発売を楽しみにしているファンに向けてメッセージをお願いします。

山際:やっと発表できて、とてもうれしく思っています。『Bloodborne』とは対極なイメージがあるタイトルなので、発表前はドキドキしていましたし、どんな反応があるのかという不安もありました。ですが「このためにPS VRを買う」と言ってくださる方や、「こういう世界のゲームもやってみたかった」という暖かいご意見もいただき、うれしく思っています。まだ開発中ではありますが、それらのご意見を励みに、いいものへ仕上げていきたいと思っています。

宮崎:最初からお話しているとおり、本作は古典的なアドベンチャーゲームであり、すごく静的なゲームです。断片的な情報を集めていろんなことを想像して紐解いて話が進んでいくといった性質のゲームです。そういった部分に興味がある、もしくはフロム・ソフトウェアが持っていた過去のそういう性質が好きだったという方に、ぜひ遊んでほしいですね。

また、そういう意味では、近年のフロム・ソフトウェアのゲームが難しくて、なかなか手が出ないという方たちにも、ぜひ体験していただきたい。このゲームだけは、難しいということはまったくないので(笑)。

我々が近年つくってきた王道のゲームとは違うものになっているので、「あいつらまた変なものつくってやがるな」と、生暖かく見守っていただければなあと思います。もちろん本流のコアゲームを捨てることはありません。我々はこういうゲームも実はつくっているということが、コアゲームの開発時に一段上の体験を提示することができるようになると信じています。

我々はこれからもさまざまなゲームをつくっていくと思いますが、そういった多様性の中で面白いものをつくって行きたいですし、『Bloodborne』や「ダークソウル」シリーズも、そういうフロム・ソフトウェアだからこそ生まれてきたと思います。そういうビジョンでこれからもやっていくので、よろしくお願いします。

最後はインタビューの2時間前に思いついたという、キービジュアルに写っている少女を真似た”デラシネポーズ”をふたりで披露!

——————————————

Déraciné (デラシネ)

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・開発元:フロム・ソフトウェア

・フォーマット:PlayStation®4

・ジャンル:VRアドベンチャー

・発売日:2018年予定

・価格:未定

・プレイ人数:1人

・CERO:審査予定

※PlayStation®VR専用

※PlayStation®Move モーションコントローラー必須(2本必要)

——————————————

※「E3 2018」での発表内容です、日本での発売など詳細は未定のものが含まれます。

©Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by FromSoftware, Inc.

コメントの受付は終了しました。